●my favorite things 431-435

my favorite things 431(2024年12月25日)から435(2025年2月24日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

431. 1998年の『朔』第137号(2024年12月25日)

432. 2025年の桜島(2025年1月1日)

433. 1935年の『書窓』創刊号(2025年1月30日)

434. 桜島雪景色(2025年2月8日)

435. 2024年の『歌譜*ん』第6号(2025年2月24日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

435. 2024年の『歌譜*ん』第6号(2025年2月24日)

秋朱之介(西谷操、1903~1997)が装幀した、ポオル・ジェラルデイ『お前と私』の翻訳家、西尾幹子(石邨幹子、1900年8月16日~1986年12月16日)については、このサイトでも何度か書いてきました。

第194回 1934年のポオル・ジェラルデイ著・西尾幹子訳『お前と私』(2016年12月19日)

第231回 1960年の石邨幹子訳 マリイ・ロオランサン『夜たちの手帖』(2018年4月5日)

第232回 1956年の『POETLORE(ポエトロア)』第8輯(2018年4月30日)

第239回 1960年の石邨幹子訳 マリイ・ロオランサン『夜たちの手帖』特製本(2018年7月13日)

第334回 1949年の『象ちゃんババアルのおはなし』(2021年1月23日)

第403回 1935年の佐佐木信綱・佐佐木雪子『筆のまにまに』(2023年10月17日)

第404回 1941年の冨岡冬野『空は青し』(2023年10月18日)

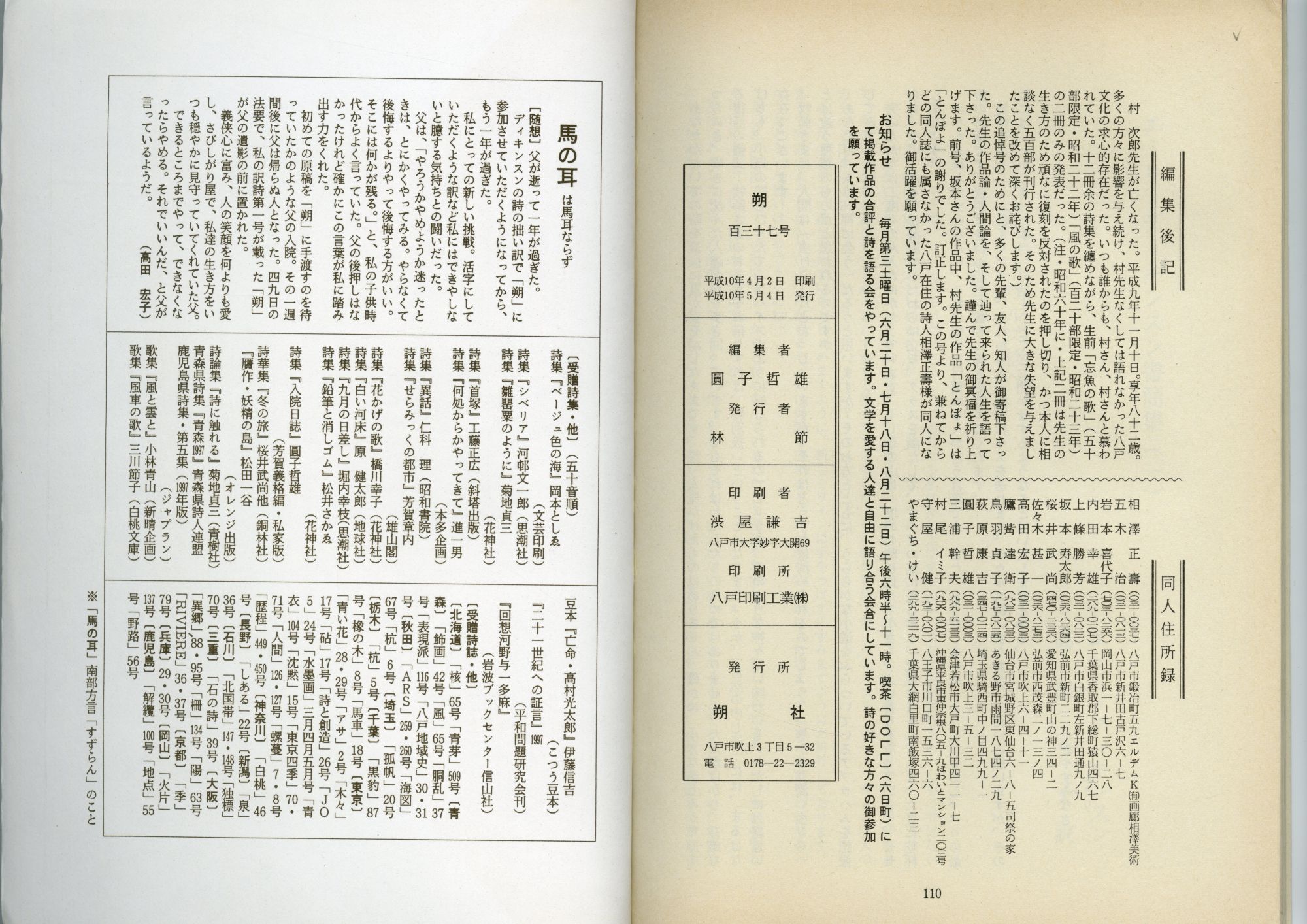

それでも、出身地など、基本的な情報すら分からないままだったのですが、三重県鈴鹿の橋本俊明さんが、「佐藤春夫と石邨幹子」を特集した『歌譜*ん』第6号(2024年9月30日、三重うたりべ塾「歌譜*んの会」)を送ってくださり、ようやくその履歴の概要を知ることができました。

生まれは三重県鈴鹿の人でした。

◆

橋本俊明さんの文章をもとに、西尾幹子(石邨幹子)の年譜をつくってみました。

【参考資料】

■橋本俊明「鈴鹿出身の仏詩翻訳家石邨幹子について」(三重日仏協会報『DONC ドンク』96号、2013年1月、三重日仏協会)

■橋本俊明「佐藤春夫と石邨幹子」(『歌譜*ん』第6号、2024年9月30日、三重うたりべ塾「歌譜*んの会」)

翻訳作品を中心とした西尾幹子・石邨幹子略年譜

明治33年(1900)8月16日

三重県河芸郡玉垣村(現・三重県鈴鹿市西玉垣町)に生まれる。

父西尾重(しげる)は医師で県議、母まき子は三重県河原田村河尻(現四日市市川尻町)の医師中村良造の次女。

ひとり娘であった。

母まき子も叔母田鶴子も佐佐木信綱の歌弟子、田鶴子は軍人柴生田鉄猪に嫁ぎ、稔を産む。柴生田稔は斎藤茂吉門下の歌人、歌誌「アララギ」の選者も務めた。

幹子の母方の祖母園の姉幸子(亀山藩医師橘良珉妻)は佐佐木広綱、信綱父子の弟子。幸子の四女、橘糸重はピアニストとしても高名で東京音楽学校で教える。信綱とともに第一回帝国芸術院会員。明治を代表する女流歌人。

同じ三重県出身の佐佐木信綱につながる人脈があり、西尾幹子は、そのなかで育つ。

縁者のなかには、木下杢太郎や北原白秋のパンの会に参加していた山崎春雄がいる。木下杢太郎の友人で、杢太郎に画家になることを諦めさせるくらい画才があったといわれる。山崎春雄は芸術の世界から離れ、北海道帝国大学医学部教授となる。文芸評論家の山崎正和の大伯父にあたる。

西尾幹子は、小学校を終えると三重を離れ、上京。

上京当初は神田「五軒町の伯母さまたち」橘糸重と鈴木榮子(幹子の母のいとこ)のもとにあずけられる。

大正4年(1915)から大正8年(1919)にかけて、東京音楽学校の選科でヴァイオリンを学ぶ。

予科や本科でなく、選科なので、他校に在学中でも入学ができ、欠員さえあれば無試験で通うことができた。

大正7年(1918)

幹子は東京女子高等師範学校付属高等女学校を卒業。

日本女子大学校の英文科に入学。

いつから会員になったかは不明だが、佐佐木信綱の歌誌『心の花』(竹柏会)の会員で、歌や随筆を寄稿。

大正8年(1919)2月10日

京都帝国大学の医学士田川勘五郎(二代目西尾重を襲名)と結婚。

日本女子大学校を中退。

結婚後は京都で暮らす。

大正9年(1920)1月31日

父親の西尾重が病没。

大正13年(1924)5月15日

夫の西尾重が京都帝国大学医学部から医学博士号授与され、名古屋市の愛知醫科大學外科に赴任。

いつから会員になったかは不明だが、佐佐木信綱の歌誌『心の花』(竹柏会)の会員で、歌や随筆を寄稿。

1924年から1941年の間で名前を確認できる。

大正14年(1925)7月26日

夫の西尾重が病没。

昭和2年(1927)

夫の死後、自活するため愛知から戻った京都で婦人帽の店を出す。

10月から関西日仏学院へも通い出す。フランス語のモード雑誌の理解のため。

昭和5年(1930)6月末

シベリア経由でフランスへ出発。パリのアリアンス・フランセエズ近代フランス語科高等部に入学。

昭和7年(1932)6月末

アリアンス・フランセエズ近代フランス語科高等部を卒業。

昭和7年(1932) 10月3日

神戸入港の照國丸で帰国。

昭和9年(1934)1月1日

秋朱之介編輯『書物』はつはる瑞月號(1934年1月1日發售、三笠書房)に、ポオル・ジェラルディ、西尾幹子訳『お前と私』の佐藤春夫序文を先行掲載。『お前と私』から1と2を掲載。

《附記》として「ポール・ジェラルデイ(Paul Géraldy)のお前と私(TOI ET MOI)巴里ストツク書房刊(Librairie Stock)の本書は三十二聯の戀愛詩集である。本志にはそのはじめの二聯を西尾幹子女史の譯稿に依つて發表した。因に西尾女史は最近巴里から歸朝された若い女流作家である》單行本として三笠書房から刊行される本書には佐藤春夫山内義雄の兩氏から序文がいたゞけることになつてゐる、佐藤・山内氏の推薦なら安心してよからう。」とある。

この文章は秋朱之介。実際の本では、山内義雄の序文は掲載されなかった。

昭和9年(1934)2月20日

最初の訳詩集、ポオル・ジェラルディ『お前と私』(三笠書房)を発行。

序文は佐藤春夫、装幀は秋朱之介。山内義雄から佐藤春夫、そして佐藤春夫とつながりのあった秋朱之介につながって三笠書房から出版されたと思われる。

?

フランスで知り合った年下の建築家石邨篤と再婚。(『心の花』1934年5月号「消息」に記載)

昭和14年(1939)3月1日

東京音楽学校のピアノ教授で歌人の橘糸重死去。石邨幹子にとって「五軒町の伯母さま」 。

昭和15年(1940)10月15日

マリイ・ロオランサン『夜たちの手帳』(山本書店)発行。

昭和15年(1940)4月25日

友人の富岡冬野が上海で客死。

『心の花』(1940年7月)に掲載した追悼文「空しく面影を求めて」で「東山仁王門の信行寺の離れと室町の富岡様とを往來(ゆきき)した京都時代、東京へ移つてからは殆ど毎日のやうに顔を合さなければ氣が濟まないやうだつた左門町の頃」とあるので、石邨幹子が「東山仁王門の信行寺の離れ」に住んでいた時期があったことがわかる。

昭和16年(1941)6月

『鶯』2巻6号(那木の葉会)に、詩「異敎の女神」。

?

このころ、長男輝夫誕生。輝夫は幼少期、父母と離れて祖母のもと鈴鹿市で育つ。

現在は西尾榮男として活動。音響、照明、映像、舞台の制作会社・綜合舞台の創業者・代表。

昭和18年(1943)5月20日

『つみくさ―現代フランス閨秀詩選―』(桜井書店)発行。装幀は三岸節子。

昭和23年(1948)9月30日

『不滅の蝶』(ノア書林)刊行。ギリシア神話をもとにした児童書。

昭和24年(1949)7月5日

ジャン・ド・ブリューノフ『象ちゃんババアルのおはなし』(世界文学社)発行。

昭和29年(1954)7月

『Books』51号(Booksの会)に、ノアイユ伯爵夫人「金星」。

昭和30年(1955)~31年(1956)

茨城県水戸市で刊行される詩誌『内在』(内在の会)の同人。ノアイユ伯爵夫人の訳詩やエッセイ「限りなき夢」を掲載。『内在』に、昭森社から石邨幹子訳ノアイユ夫人『限りなき心』の刊行予告が掲載されるも未刊。装幀は三岸節子が予定されていた。

「限りなき夢」によれば、「戦後の混乱の時代、わたくしはただむしょうにノアイユ伯爵夫人の作品を訳してゐた。一家四人がちりぢりになって、わたくしは一人、北関東のやせた松ばかり生えてゐる平ったい土地に、あてもなく、せきたてられる気持で一行一行を訳してゐた。」とある。

昭和30年(1955)6月30日

三井ふたばこ編集の詩誌『ポエトロア』第6輯(ポエトロア社)に、マルスリイヌ・デボルド・ヴァルモオルの訳詩「わたしの部屋」「まじめな女」。

昭和31年(1956)6月・7月

『幼稚園くらぶ』(大日本雄弁会講談社)に、ジャン・ド・ブリュノフ「ちいさいぞう ばーばるのはなし」。

昭和31年(1956)8月10日

詩誌『ポエトロア』第8輯(ポエトロア社)に、「特輯 現代フランス詩集」で7人の女性詩人の訳詩と解説。

昭和35年(1960)12月25日

マリイ・ロオランサン『夜たちの手帖』(アポロン社)発行。

昭和43年(1968)

『世界女流名詩集』(世界の詩集12、角川書店)に、ヴァルモールの訳詩「まじめな女」「わたしの部屋」。

昭和61年(1986)12月16日

逝去。墓地は鈴鹿市西玉垣町の真宗高田本山正信寺境内。

昭和62年(1987)9月20日

昭和3~5年の詩を中心とした作品集『残影』を刊行。

佐藤春夫の詩と小説「星」のフランス語訳『Choix de poésies de Satô Haruo, Etoile (récit)』刊行。

昭和63年(1988)4月20日

『サアディの薔薇 : マルスリイヌ・デボルド=ヴァルモオルの詩と生涯』(「サアディの薔薇」の会)を刊行。

◆

橋本俊明さんからは、石邨幹子が亡くなって1年後に自費出版された遺稿集『殘影』と、佐藤春夫作品のフランス語訳『Choix de poésies de Satô Haruo, Etoile (récit)』のコピーもいただきました。

ながらく読むことがかなわなかった本なので、とてもうれしい体験でした。

『殘影』がどういう内容なのか、橋本さんの文章を読むまで、まったく分かっていなくて、手がかりになるような地名や人名が散りばめられた随筆集であればいいなと想像していたりしたのですが、ほぼ詩集でした。回想録や随筆集を書き残してくれていたら絶対に面白かったのになあ、と今も思っています。

『殘影』の第一印象は、猫が好きで、煙草を吸う人。憂愁につきまとわれている人。

『殘影』に収録された昭和3~5年(1928~1930)の詩を読んでいると、今まで知らなかった、「西尾幹子・石邨幹子」像が見えてきます。

たびたび出てくる「夾竹桃」は、毒のモチーフで、詩にも毒を染みこませているのかもしれません。

この全体からにじみでている「憂愁」は時代のものでしょうか、個性でしょうか。

片山廣子ともつきあいのあった人ですし、芥川的な「不安」は共有されていたのかとか、 近しい存在だった橘糸重の歌も、死と寂寥がまとわりついていると言われていて、その気質を継いだのかも、と思ったりしました。

『殘影』は《昭和三年》《昭和四年》《昭和五年》《旅》と、四部構成になっています。

《昭和五年》に、昭和15年(1940)に亡くなった富岡冬野への追悼文や昭和14年(1939)に亡くなった橘絲重への追悼詩が入っていて、ちょっと混乱します。

親しい方の序文や跋文があればよかったのにと思います。

でも、本が存在するだけでもありがたい話です。

最後の《旅》のパートの母親になってからの詩からは、憂愁は薄れてはいますが、大切な人を失った、残された者の寂しさを感じさせる本でした。

◆

石邨幹子訳『Choix de poésies de Satô Haruo, Etoile (récit)』(『佐藤春夫詩選』『星(物語)』、1987年)の目次を書き出しておきます。

佐藤春夫の35の詩と、小説「星」をフランス語訳しています。

序文では、佐藤春夫とアポリネールの詩に、皮肉でいて優雅で流麗なことばの響きに共通するものがあると書いています。

アポリネールの詩がフランス訳のささえになっていたのかもしれません。

TABLE(目次)

Choix de poésies de Satô Haruo(佐藤春夫詩選)

INTRODUCTION(序文)

Consacrés à l’amour(殉情)

Chansons enfantines(幼き歌)

1.En voyant l’étoile du soir(夕づつを見て)

2.Chant de voyage au Cap Inubô(犬吠岬旅情の歌)

3.Première jeunesse(少年の日)

4.Lendemain matin(きぬぎぬ)

5.Soupir(ためいき)

6.Chansonnettes(小唄)

Herbes d’amour(同心草)

7.Fleur d’automne(秋くさ)

8.D’une Poésie chinoise(支那の詩より)

9.Amour sur la plage(海べの戀)

10.Chanson pour le Koto(箏うた)

11.Séparation(別離)

12.Portrait sentimental(感傷肖像)

13.Paysage sentimental(感傷風景)

14.Rossignol(うぐいす)

Cigale d’automne(寒蟬)

15.(Devise)(題詩)

16. Chant du Smma(秋刀魚の歌)

17. Pluie d’automne(しぐれに寄する抒情)

18.Femme d’automne(秋の女よ)

Loisier(消閒雜詩)

19.Feu d’artifice lointain(遠き花火)

20.Lune de jour(晝の月)

21.Solitude(孤獨)

22.Violettes à la fin du printemps(暮春のすみれ)

23.Pouvant lui donner mon coeur(心を人に與へ得て)

24.Pigeon(鳩)

25.Jeune homme de mer(海の若者)

Insomnie(失眠)

26.Insomnie(失眠)

Sorsière(魔女)

27.Pailleteur(砂金採り)

28.Larmes de l’infidèle(不實な涙を)

29.Plainte(歎息)

30.A la chasse de “la Vérité”(「眞實」の狩人)

31.Proverbe(諺)

32.J’aime(僕は愛する)

33.Quatrain(四行詩)

34.Epitaphe d’un amour(戀の墓碑銘)

Roses de la plage(渚の薔薇)

35.Roses de la plage(渚の薔薇)

ETOILE(星)

秋朱之介のことを調べている者からすると、秋朱之介が制作・出版した佐藤春夫『魔女』からも詩を8編選んでいて、驚きました。

1980年代に秋朱之介(1903~1997)を再評価しようとしていた古書好きの人が、当時、このことを知ったら、ものすごく盛り上がっただろうなと思います。

1980年代に秋朱之介と石邨幹子が再会できていたら、1990年に秋朱之介装幀の江間章子詩集『タンポポの呪咀』が出版されたように、もう1冊、秋朱之介装幀本が生まれていたのではないかと思わずにはいられません。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

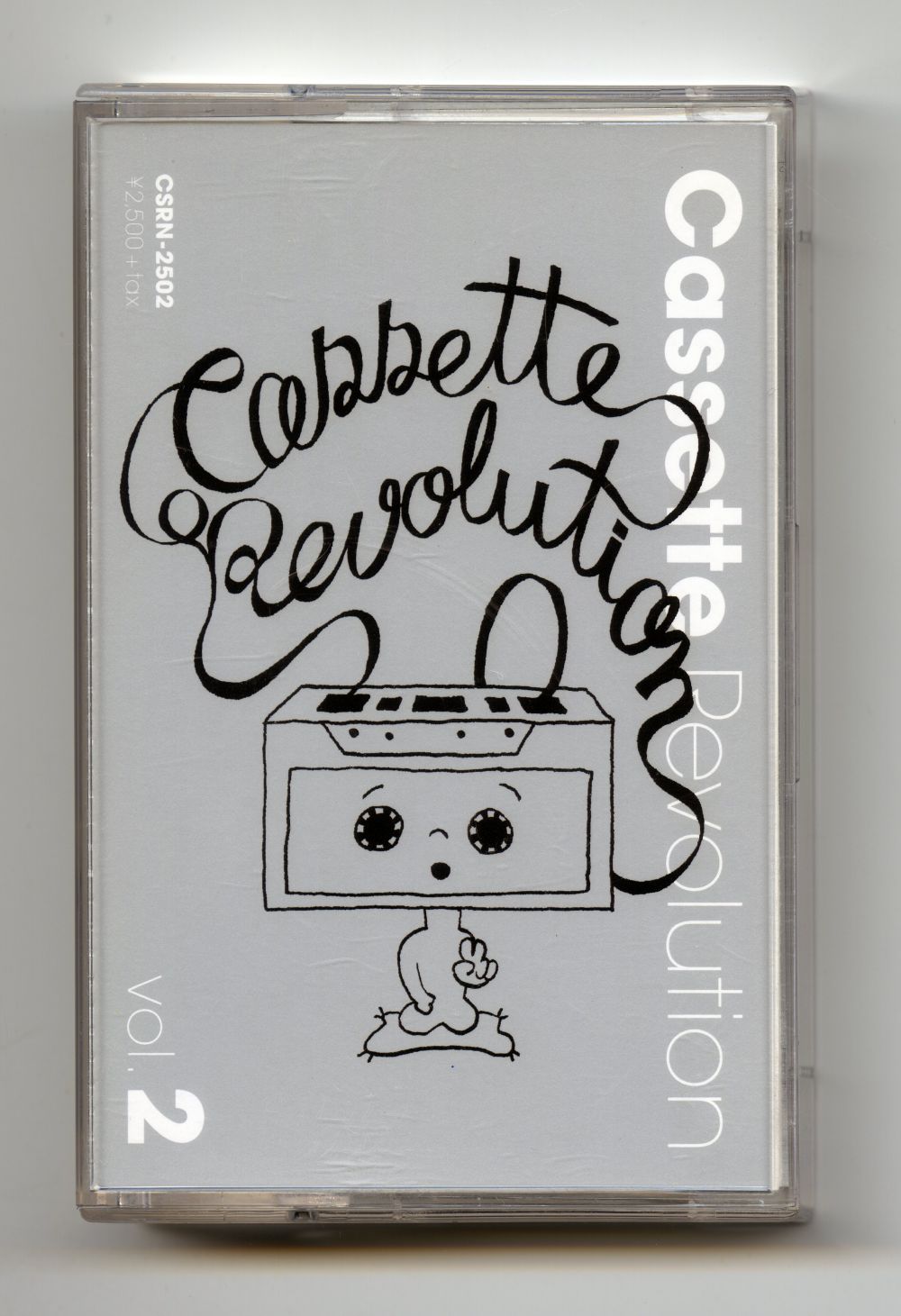

カセットテープの中域が豊かな音が懐かしくなることがあります。

カセットテープが主要な複製メディアでなくなった2014年に、新譜としてでたカセットテープのコンピレーション『Cassette Revolution vol.2』 (Asakusabashi Tensai Sansujyuku/Narisu Records)

A面に、片岡知子、岸野雄一、北村早樹子、倉内大、佐藤優介(カメラ=万年筆)、寒川晶子

B面に、セクシーキラー、Personal Effets Only、フロリダ(テンテンコ+滝沢明恵)、マーライオン、水野しず、嶺川貴子

片岡知子、岸野雄一の並びだけでも買いです。

CDやレコード、カセットのアンソロジー、コンピレーション・アルバムというフォーマットも、サブスクのプレイリストの登場で、消えゆく存在なのでしょうか。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

434. 桜島雪景色(2025年2月8日)

この1週間、桜島も、いろんな雪景色を見せてくれています。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

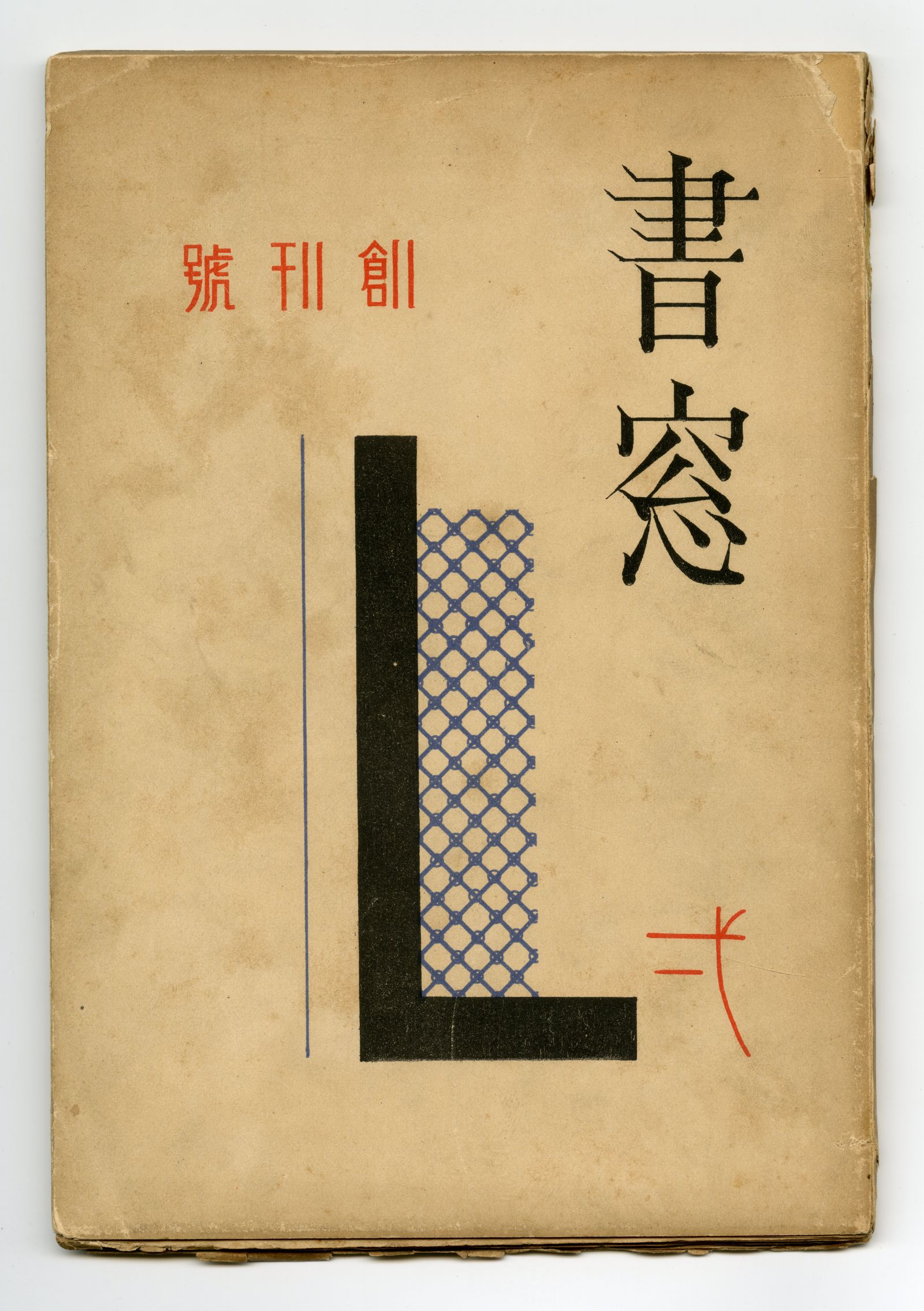

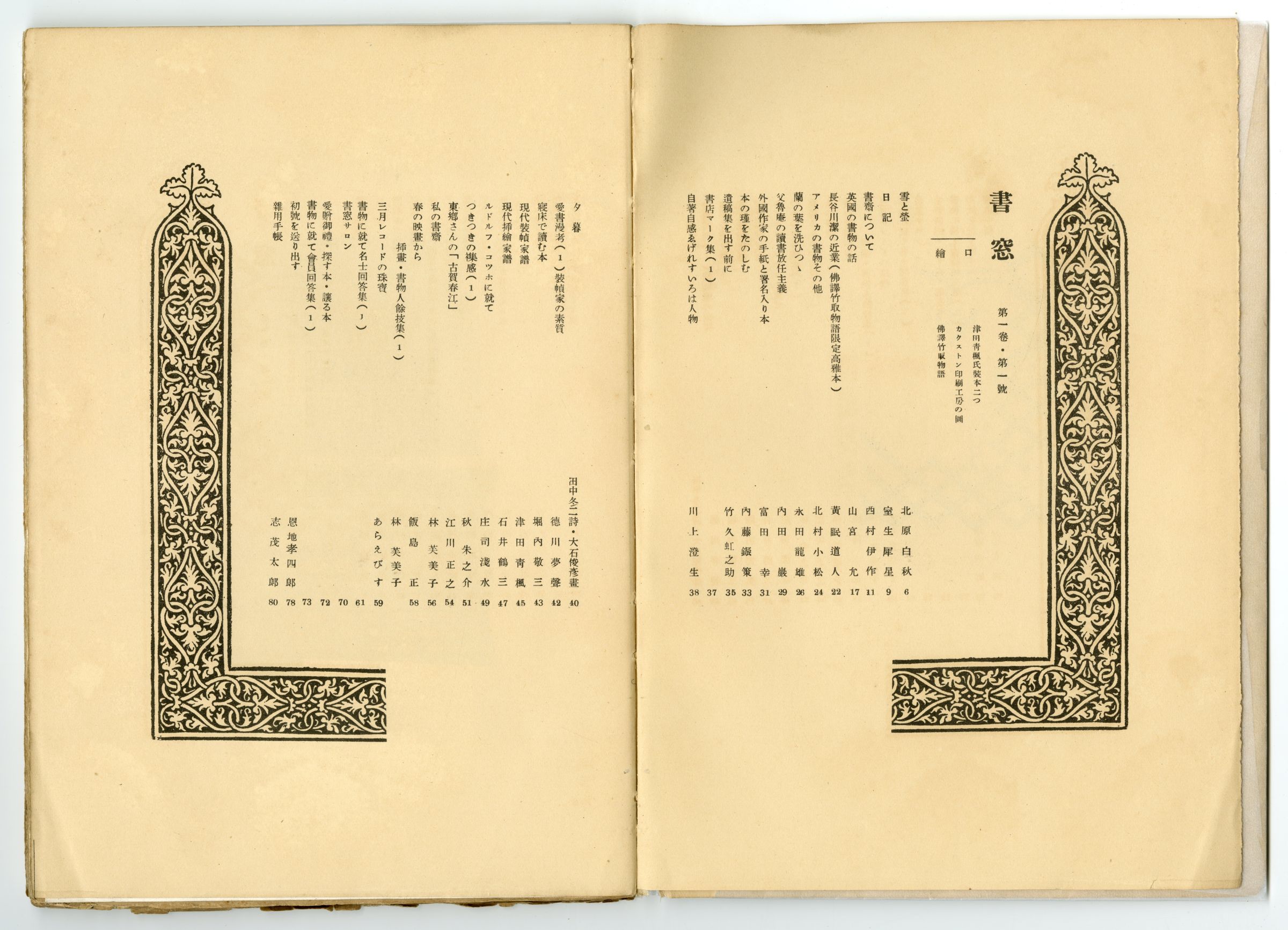

433. 1935年の『書窓』創刊号(2025年1月30日)

今年の正月は、国会図書館のデジタル化資料送信サービス(図書館送信・個人送信)で、書物研究誌『書窓』を眺めていました。

アオイ書房の志茂太郎(1900~1980)が、恩地孝四郎(1891~1955)に編集をまかせた、時代を代表する書物誌です。

国会図書館では、1935年から1944年まで、第1巻第1号から第17巻第5号までのPDFをダウンロードできます。

現物を手に取ることができれば言うことないのですが、デジタルでもじゅうぶん愉しい時間を過ごすことができました。

手もとにある現物は、創刊号だけです。

表紙はもちろん恩地孝四郎。

100歳近い冊子なので、買い求めたときには、表紙は、はずれていました。

『書窓』創刊号目次

執筆陣も、北原白秋、室生犀星、西村伊作、山宮允、黄眠道人、北村小松、永田龍雄、内田巖、富田幸、内藤鋠策、竹久虹之助、川上澄生、田中冬児、堀内敬三、津田青楓、石井鶴三、庄司淺水、秋朱之介、江川正之、林芙美子、飯島正、あらえびす、恩地孝四郎、志茂太郎と豪華です。

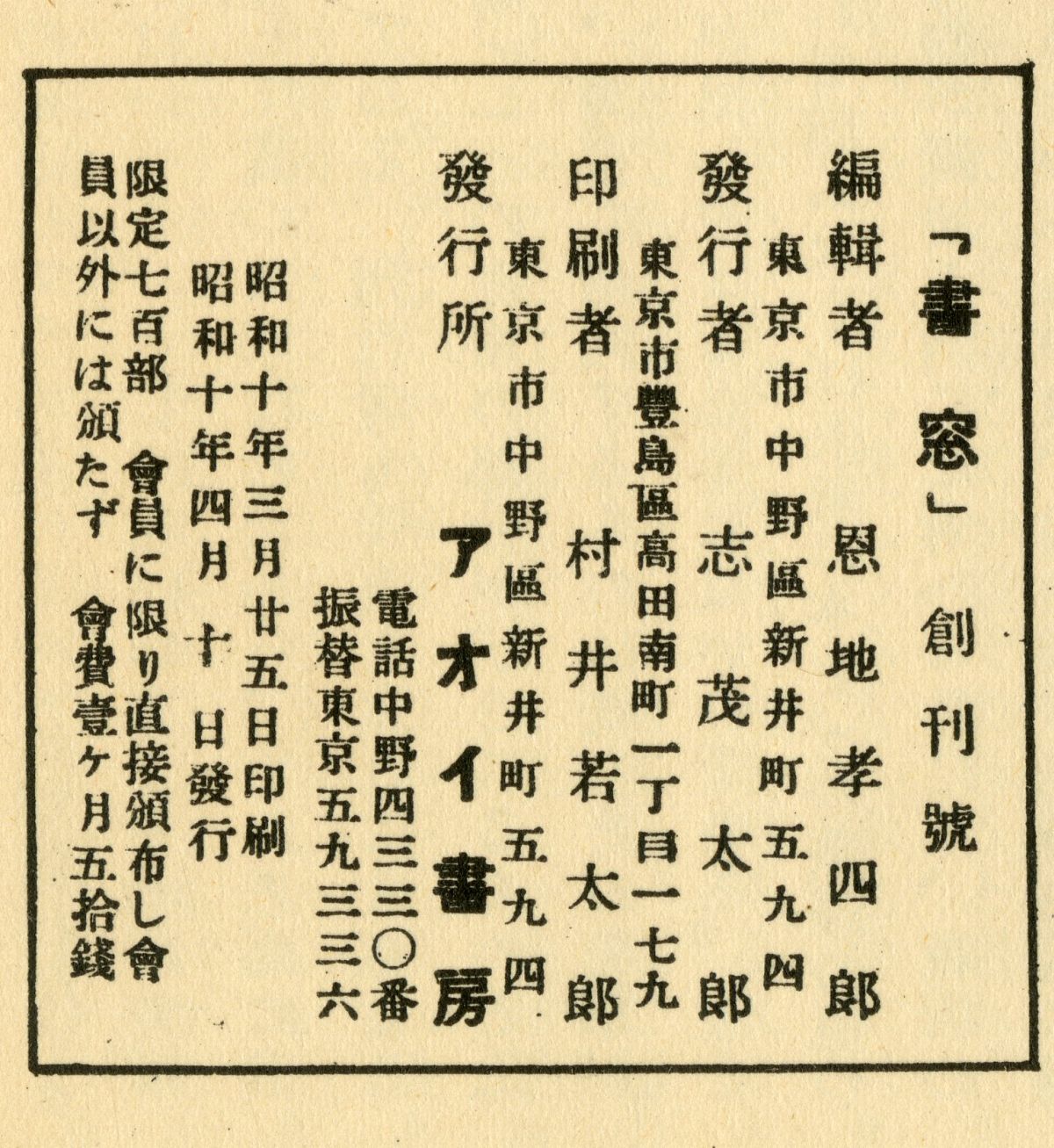

『書窓』創刊号奥付

限定700部とありますが、手もとのものにはナンバリングがされておらず、もうすこし多く出回っていたのではないかと思います。

『書窓』の全巻全号の揃いがあったら、実物を見てみたいものです。

◆

「第208回 1935年の堀内敬三『ヂンタ以来(このかた)』(2017年8月29日)」への追記で、秋朱之介(西谷操、1903~1997)が、三笠書房を辞め、自分の裳鳥会もうまくいかず、銀座で森谷均の昭森社の起ちあげに協力するようになるまでの時期、『書窓』創刊號(1935年4月)から第二巻・第四號(1936年1月)にかけて、連載のように9回、エッセイや書評を寄稿したことについて書いていますが、そのときには気づかなかった記述も見つけたので、ここで記録しておきます。

■1935年7月10日發行『書窓』(第一巻・第四號)

恩地孝四郎が連載している装幀評「書窓書架」で、 秋朱之介装幀の『定型俳句陣』『花のある隨筆』を批評しています。

今月はどうしたことかたくさんの本が架上に載つた。内には新刊としては云へないのもあるが之は例によつて僕にとつての新刊書である意味に強行する。龍星閣本が四種、同主人の澤田君は往年の詩と版畫誌「風」の詞友。その作る本生彩に富めるは往年の颯爽たる澤田君を想起さするに十分な出來である。舊刊に屬するもの「定型俳句陣」「花のある隨筆」共に昨年、九、十月刊である。共に秋朱之介氏のがつちりした出來、きちんとした美しさを潭へてゐる。殊に前者、霜ふりレリーフクロースといふ變な代物を實にぴたりと使ひこなしてあるのは流石である。著者は醫學博士で俳人たる水原秋櫻子、説く所俳句に關し折にふれての至言俳句をやらぬ僕でも面白かつた。行者同じく山口青邨博士。黄色臘版箋と澁暗綠革の張合せ表紙も美しいが、その扉の福田豊四郎氏の茗荷花圖は純白楮紙の美しさと俟つえ快適な清さを示してゐる。複寫を木版によらず、石版にした所、刊行者頭の冴えである。内容は又季節、旅、研究(自然科學的な)淡泊な人事など親しめる随筆である。さりげない樣な、だが相當凝つてゐる文章。涼風通う、窓邊によむも相應しい。(前者九年九月刊2圓、後者、九年十月刊二圓半)

(略)

以上龍星閣本、舊知だから賞めるのではないが、ちやんと書格をもつたいい本だ。

「共に秋朱之介氏のがつちりした出來、きちんとした美しさを潭へてゐる。殊に前者、霜ふりレリーフクロースといふ變な代物を實にぴたりと使ひこなしてあるのは流石である。」と、装幀の秋朱之介の存在をきちんと評価しています。

現代に通じる感覚で、本の装幀について1930年代の誰に評価してもらえると信頼できるかというと、まず恩地孝四郎の名前があげられると思います。そういう意味で、秋朱之介の装幀家としての立ち位置が、恩地孝四郎的なモダニズムの枠とも重なっていたことが感じられます。

また、投稿欄の「書窓」サロンで恩地孝四郎は、《棟方氏は、裳鳥會本「ヴエニスの誕生」に秀作を蒐した、版畫界の異色ある存在である。》と書いていて、秋朱之介の裳鳥会の出版を把握していたことも分かります。

■1935年8月10日發行『書窓』(第一巻・第五號)

1935年7月10日發行『書窓』(第一巻・第四號)の「書窓」サロンに掲載された秋朱之介の書信

編輯者と發行者と寄稿者の心がしつくり結び合つてはじめて美しい生きた雜誌が生れでるといふことを「書窓」が立派に證明してくれてゐると思ひます。斯うした雜誌の讀者は決して損をすることがありません。 今日、日本で刊行されてゐる雜誌で「書窓」と堀口大學氏の「時世粧」が代表的な美しい雜誌でせう。「書窓」で毎月うれしいのは、表紙がかはること、挿繪の多いこと、原色の餘技集のはいつてるころ、内容の清新なこと、印刷の素晴しいこと、製本荷造りに迄細心の注意がゆきとどいてゐることです。三號で單式印刷の和田先生の原稿は特にうれしいものでした。

に対して、恩地孝四郎が「書窓書架」で、次のように呼応しています。

次に掲げたのは前號秋氏が消息中に一言せられてゐた「時世粧」のとある開いた頁である。

京都のりゆうとした服装品雜貨店貴金屬文具店漆器店家具店等の人を同人とする趣味深い宣傳用雜誌であると共にそれを離れても存在しうる美しい雜誌。堀口大學氏の編輯といふ豪華ぶりである。毎輯豐富な寫眞口繪を収め、粒選りの文人の執筆が連る。コツトン紙オフセツト印刷のしつとりしたもの。共同印刷の仕事であつて中々美事である。淺くなり易いオフセツトを相當しつかりつけてゐる。コツトンを用ひてあるのは多少疑問だが併し、ふつくりとおちつかせる目的には尤もな選擇ぶりだ。寫眞撮影も、構成も、又文字頁の方の組などもよく留意されてすつきりしてゐる。詩あり隨筆あり小品あり小研究あり誠に頃あひの、例へばそれらの店の華客たちのサロンに置くにふさはしい編輯ぶり流石である。非賣品といふことになつてゐるが商業と趣味をかねた雜誌として編輯の美事さ故に一言したわけである。秋氏が推奬されたのも尤もだ。所で秋氏の言葉の「日本で刊行されてゐる雜誌では「書窓」と「時世粧」が代表的な美しいもの」となつてゐるがそれにも一つ加へねばならないものがある。恐らく之が一番美しいものかと思ふ。外國向け日本宣傳誌「NIPPON」がそれだ。尤も例の大層な代物、「國華」があるが、これはもう既に物古りたる感がないでもない。「NIPPON」は恐ろしく新鮮である。歐文のみで、和文は少しもない、形からも美しさからも一寸みると外國の雜誌かと思へるもの、豐富鮮麗な單色、原色寫眞版、配置の巧さ、日本でもかうしたものが出來るかとうれしいのである。同じ圖版を用ひて和文のものを出身されたらと望むがこれは出來ぬ相談であらう。日本文で出したつて日本人はかうしたヱラクなれないものは買はぬにちがひないんだから。長々と今月はかいて了つた。どうも僕の讀書雜感ばかりでも仕樣がない氣がする秋改巻の折までに別途を現はさうと考へ中です。會員諸氏の讀御感なども伺ひたい。

名取洋之助(1910~1962)の日本工房が制作した「NIPPON」の意義を強く推すところが、恩地孝四郎らしいです。

■1935年10月10日發行『書窓』(第二巻・第一號)

「装幀についての諸家意向」というアンケート

装幀者側へ

1 御作装幀にて案、仕上について御滿足なるもの

2 装幀についてかくあるべし、かくありたりの御意見

著者側へ

1 御著の装本についての色の御好み

2 既刊御自著中、装幀のお氣に入つた本

堀口大學の回答

1 白。黄色。

2 「月光とピエロ」。「パンの笛」。「昨日の花」「砂の枕」(以上長谷川潔装幀)「月下の一群」(新編)。「青白赤」。「パリユウド」(豪華版)。「詩法」。「ジヤツク・マリタンへの手紙」(以上第一書房發行)「ドニイズ」「醉ひどれ舟」。(以上裳鳥會發行)等です。

「ドニイズ」「醉ひどれ舟」と2冊の秋朱之介装幀本を選んでいます。

秋朱之介は、

1 白、みどり、黄。

という回答のみだったのが残念。

白と黄という色の好みが堀口大學と共通していて、興味深いです。

堀口大學から秋朱之介に送られた花瓶も黄色でした。

■1936年5月19日發行『書窓』(第三巻・第一號)

禿徹の「繪入本に就て」で、秋朱之介制作・装幀の「シモオヌ」を短評

其他裳鳥會發行の「シモオヌ」ぐろりあ書房版の「新版長崎風景」書物展望社の「凡人經」昭森社の「大切な雰圍氣」等も繪入本として印象に殘るものだ。グウルモンの「シモオヌ」はジヨルジユ・デスパニヤの挿畫入で、頁毎に田園の情趣豐かな繪があり、堀口大學氏の名譯と對照して、素晴らしい調和を示してゐる清楚版だ。あの挿畫が全部色彩版であつたら、一層豪華なものだつただらうと思ふが原著自身が彩飾なき爲め止むを得ぬことであらう。

■1936年8月5日發行『書窓』(第三巻・第三號)

「書窓書架」で、恩地孝四郎が『マリイ・ロオランサン詩畫集』 を短評

堀口大學氏の譯になるロオランサンの詩十篇、二十五程の銅版畫、水畫、鉛筆畫ペン畫等の複製とがアポリネール、モレアス、大學の序詩などを伴つて編まれてゐる。堀口氏の解説が添へられてある、そのパリでの訪問記はこの夢のやうな情趣の世界に住む女畫人を偲はせて甚だおもしろい。畫の複製は多分オフセツトであるが、エツチングなど弱くて力がなく、折角押版まで用ひた配慮がむだになつてゐるのは殘念。限定七百、内百部局紙刷六百部木炭紙刷であつて、この特趣ある女畫人の作を盛つて手頃に親しめる。裝はNFR社本の彼女の畫著に據つて作られたといふ扇形の賦色と配字を持つたしやれたもの、局紙がもつと上質ならもつとよかつたらう。白つや紙に空色染柾を用ひた箱もいい。昭森社好みの本である。(昭森社六月刊 並3・00特5・00)

いくつかの欠点を惜しみつつ、「手頃に親しめる」「昭森社好みの本」としています。

秋朱之介が制作した本ですが、秋朱之介の名前には減収していません。

■1937年3月15日發行『書窓』(第四巻・第二號)

「書窓書架」で、恩地孝四郎が、東郷青兒『カルバドスの唇』を短評

東鄕青兒詩の隨筆集、この著者はいふまでもなく二科會の騎將たる畫家である。巻中「マネキンに惚れる」なる一文をよんで實に東鄕氏の世界の核心をなすものを感ずるものであつた。日本の現代のドンフアンとみらるるこの著者がつねに心に裡にみるものは、マヌカンの冷い滑な形と觸感である。そして現實世界は彼にとつて唾棄すべきものでしかないであらう。現實を通り越しての感能の世界にその生活と制作がある。だがその人も蓋し現世に棲むのである。そこでドンキホーテのやうに長槍をふるつて薙ぎたほしの一面がなければならない。そしてその他面に於て冷たさを通つてきた甘美な感能の世界を愛溺する。かうした行き方は當然現在の道德慣習と衝突する。この一つの世界は、現在に於ては悲しき約である。氏の前著は發禁を受けた。此書も實にうけかねない。世は非常時である。感能の遊びが虐殺さるべきは當然である。だが、それをこの約の實在を果して誰が否定出來るであらうか。この世界も又一の世界なのである。誠に此著者らしき本である。耀青色の艶紙見返し、三方染、青い箱、沈青色クロースと白紙黒刷の貼合せ、長明朝の金字、フールス、たくさんの著者の畫入り。一つの風格をもつてゐる。甘く悲しげなそしてどこか意地張つたやうな。普通本は、吉原治良氏の裝畫、外にエナメル皮、油畫入の自裝特裝本があるらしい。

―昭森社・十月刊・フールス245頁。2・50

初期昭森社の本の中で、秋朱之介が制作したと思われる作品のひとつです。

■1937年7月15日發行『書窓』(第四巻・第五號)

「書窓書架」で、恩地孝四郎が、ポール・クローデル 山内義雄訳『庭』を短評

山内義雄氏の譯になるポール・クローデルの散文詩集、この東邦的志向を持つ佛詩人の、過般の東洋遊記とみるべきの、十五篇、いづれにもその神秘的な香氣が堪へられてゐる。譯文は無論美しい。之を秋朱之介氏好みに裝ひ上梓したもの。淡卵色局紙にきれいに印刷され小口三方 黄染金箔ちらし、点から人の肩まで天箔でつぶしてゐる。この肩まで延ばしたことは面白い。表紙に支那画淡墨をコロタイプそこに金箔押で詩句、佛文和筆書見返は紫染塵入淡紫天花紙樣の和紙、之を疎織紺色染布の帙で蓋うてゐる。結紐は淡茶。表紙と仝じ字句を黄押してゐる。數奇な本である。

――伸展社二月刊・86頁 3・00 他普及版1・50

「秋朱之介好み」と、短評の中で秋の名前を出したのは久しぶりです。

『庭』の普及版について、「第318回 1937年のモーゼス・スーパー・ファイン(2020年8月21日)」で書いています。

■1937年10月15日發行『書窓』(第五巻・第一號)

「書窓書架」で、恩地孝四郎が、ジヤン・ポオラン、堀口大學訳『嶮しい快癒』を短評

前者と仝じくフランス新文學である。ジヤン・ポオラン、譯は堀口大學氏、N・R・Fの編輯主任で、言語の心理的研究家としても知られてゐる作者である。(と、あとがきに教へて貰ふ)新らしい型の文學の一つとしても興味がある。三部に分れて、その各部異つた角度から描かれ、それが重りあつて一つの表現を果してゐる。第一部は難解であるが、殊に複雜な面白さがある。「不器用な癒り方」「あやふく遲きに過ぎようとした交換」の題がしめすやうに、病の記述である。此本で面白いことは第一部のなかに突然として朱刷のあることだ、原著がさうなのか譯者の案だか知らないが、中々効果的だ。もし内容に卽して、いろいろな色で少しづつを別色刷とするといふ樣な本が出來たら面白からう。但し之は相應色感の高い人でないと助からぬものになる。此本限定七百、二百が特製其並製本は知らないが特製本は、凝り損つた惡さである。背から平へ、三色革を市松に組んだのでクロースと貼合せ尚革の方天地を黑革で編んでゐる。安物のハンドバックのやうな感がする。つまらない手間で、もつたいなく思ふ・それにつけても本といふものはむづかしいものと思ふ。この本では箱が一番いい。カフエ、ド、レのやうな色の地貼に白紙題簽黑字である。尚並製の價は分らないので特裝本分だけを書いておいた。

――五月伸展社刊 3・00

「この本では箱が一番いい。」とも書いていますが。「凝り損つた惡さ」「安物のハンドバックのやうな感がする。つまらない手間で、もつたいなく思ふ」と手厳しいです。

「それにつけても本といふものはむづかしいものと思ふ。」というのは、恩地孝四郎自身にもかかる言葉だったような気がします。

『庭』『嶮しい快癒』を出した伸展社について、「第217回 1936年の伸展社版『醉ひどれ船』ちらし(2017年12月30日)」で書いています。

◆

桜島フェリーから見た韓国岳、新燃岳、中岳、高千穂峰の雪化粧

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

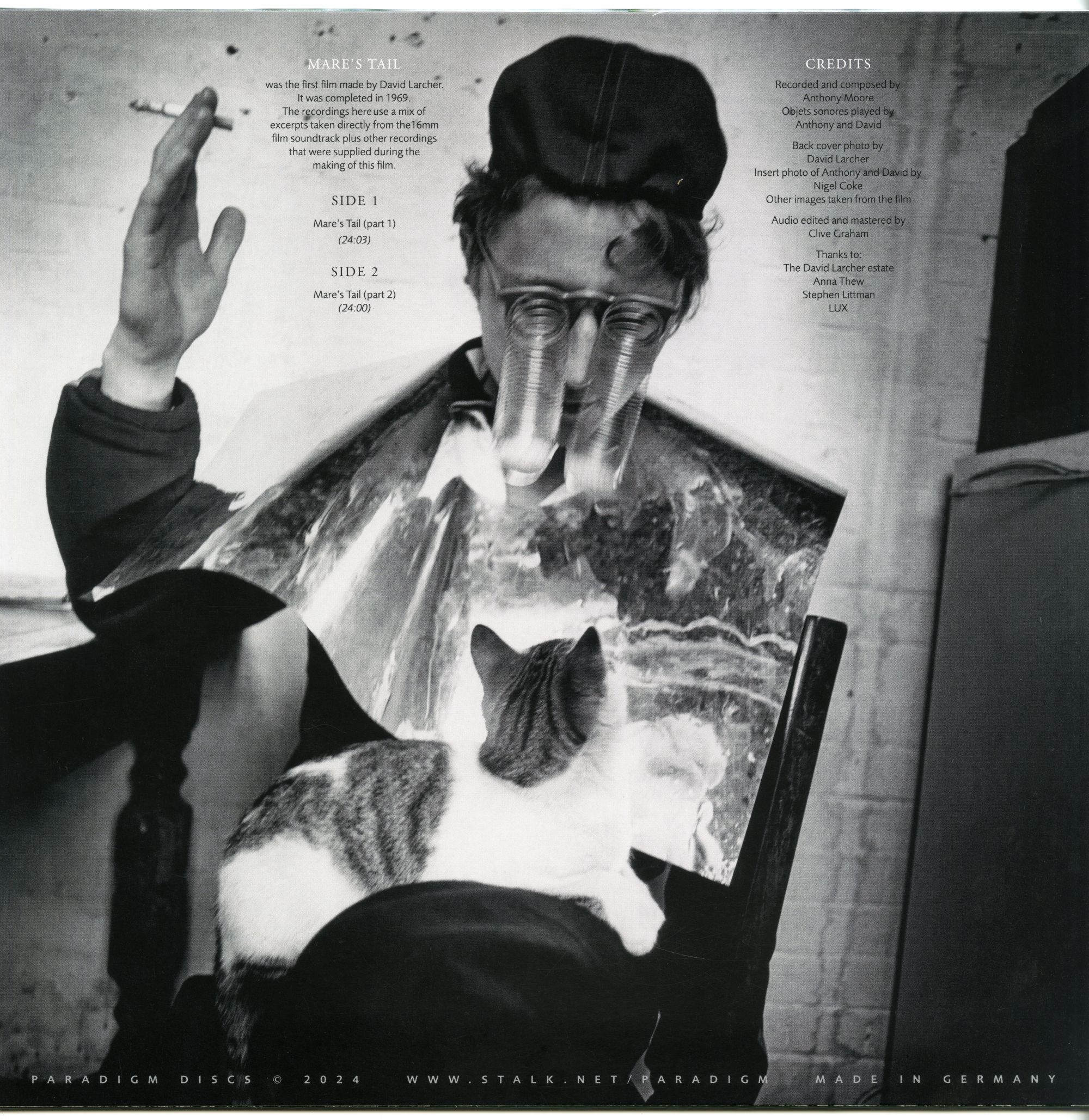

アンソニー・ムーア(Anthony Moore)御大が、昨秋、リリースしたアナログ盤の中の1枚。500枚の限定盤。

Anthony Moore『Mare's Tail』 (2024年、 Paradigm Discs)

デヴィッド・ラーチャー(David Larcher、1942~2023)の実験映画『MARE'S TAIL』(1968-1969年)のサウンドトラック。

デヴィッド・ラーチャー最初の長編作品(2時間45分、16mmフィルム)。

サウンドトラックを20歳ごろのアンソニー・ムーアが担当。

歌や楽曲ではなく、磁気テープを操作して作られたミュージック・コンクレート (musique concrète)というかサウンド・コラージュ(sound collage)。

映画フィルムのサウンドトラックからの抜粋と、当時の録音をミックスしたもののようです。

何度も上映されて傷つき磨滅しているサウンドトラックなので、時の経過をより感じさせる音になっています。

残念ながら、デヴィッド・ラーチャーの映画を見たことがないので、実際の映画の映像との結びつけはできません。

聴いていると、自分の記憶と結びついて、時間感覚や空間感覚がずれて、ここではない場所へ導かれそうです。

ジャケットは、映画の場面から。

裏ジャケットは、デヴィッド・ラーチャーが撮ったアンソニー・ムーアの肖像。

ライナーノーツも充実していて、Anna Thew(フィルム作家)、Phil Todd(音楽家)、Stephen Littman(アーティスト)、アンソニー・ムーアが寄稿しています。

アンソニー・ムーアとデヴィッド・ラーチャーが酒瓶片手に夜の街を歩く写真も素晴らしいです。

デヴィッド・ラーチャーを追悼する盤です。

デヴィッド・ラーチャーというと、SLAPP HAPPY『SLAPP HAPPY』(1974年、Virgin)のアルバム・ジャケットの写真が思い出されます。

ラベルも、映画の場面から。

アンソニー・ムーアは、デヴィッド・ラーチャーのロード・ムーヴィー『Monkey's Birthday』のサントラもやっています。

その音源もリリースされることを期待しています。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

432. 2025年の桜島(2025年1月1日)

2025年元旦。

2024年12月31日の夕陽を見送る桜島

一夜明けて、2025年1月1日、夜明けの桜島

祇園之洲から、昨年11月に登った高千穂峰を遠望

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

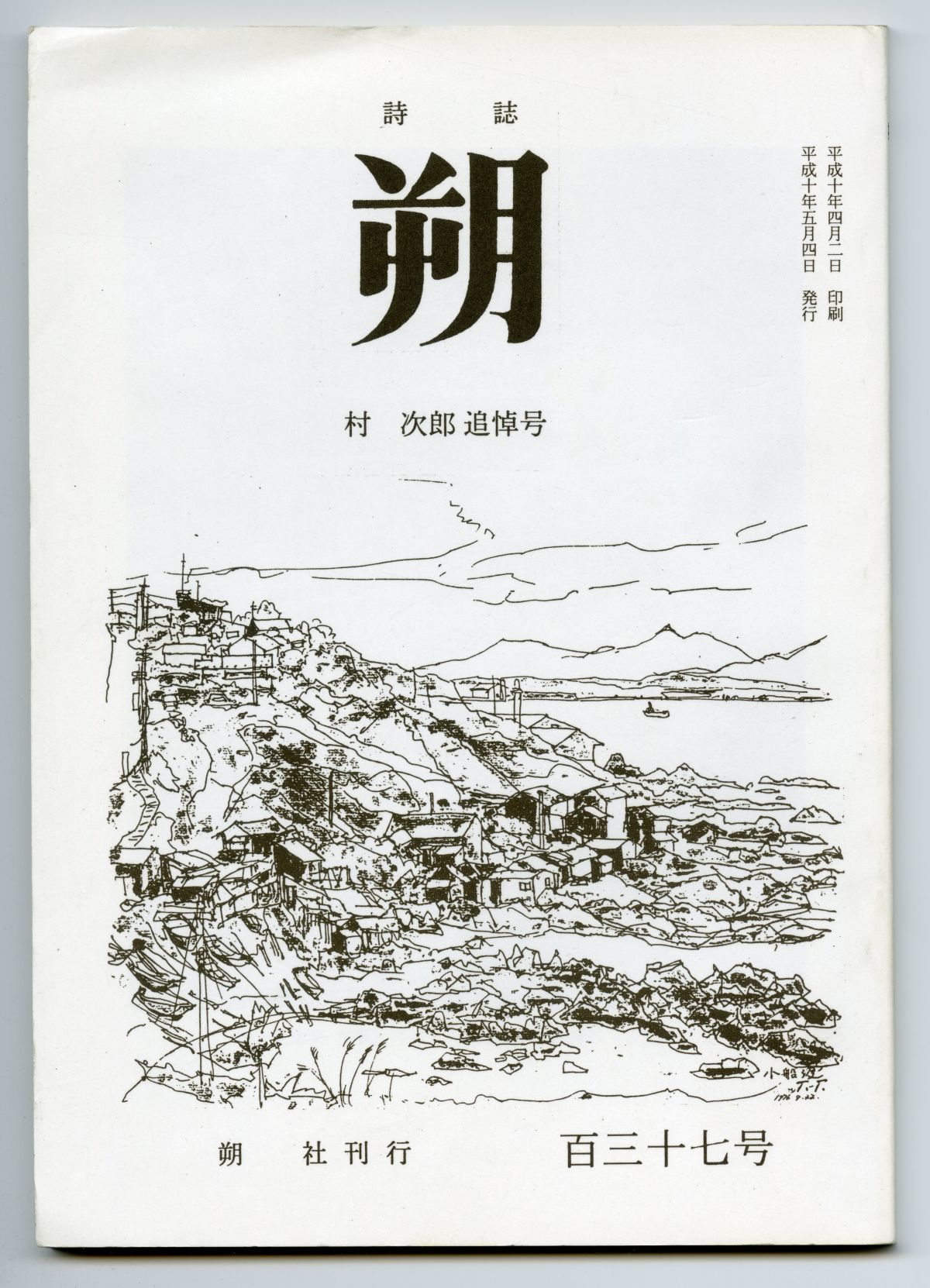

431. 1998年の『朔』第137号(2024年12月25日)

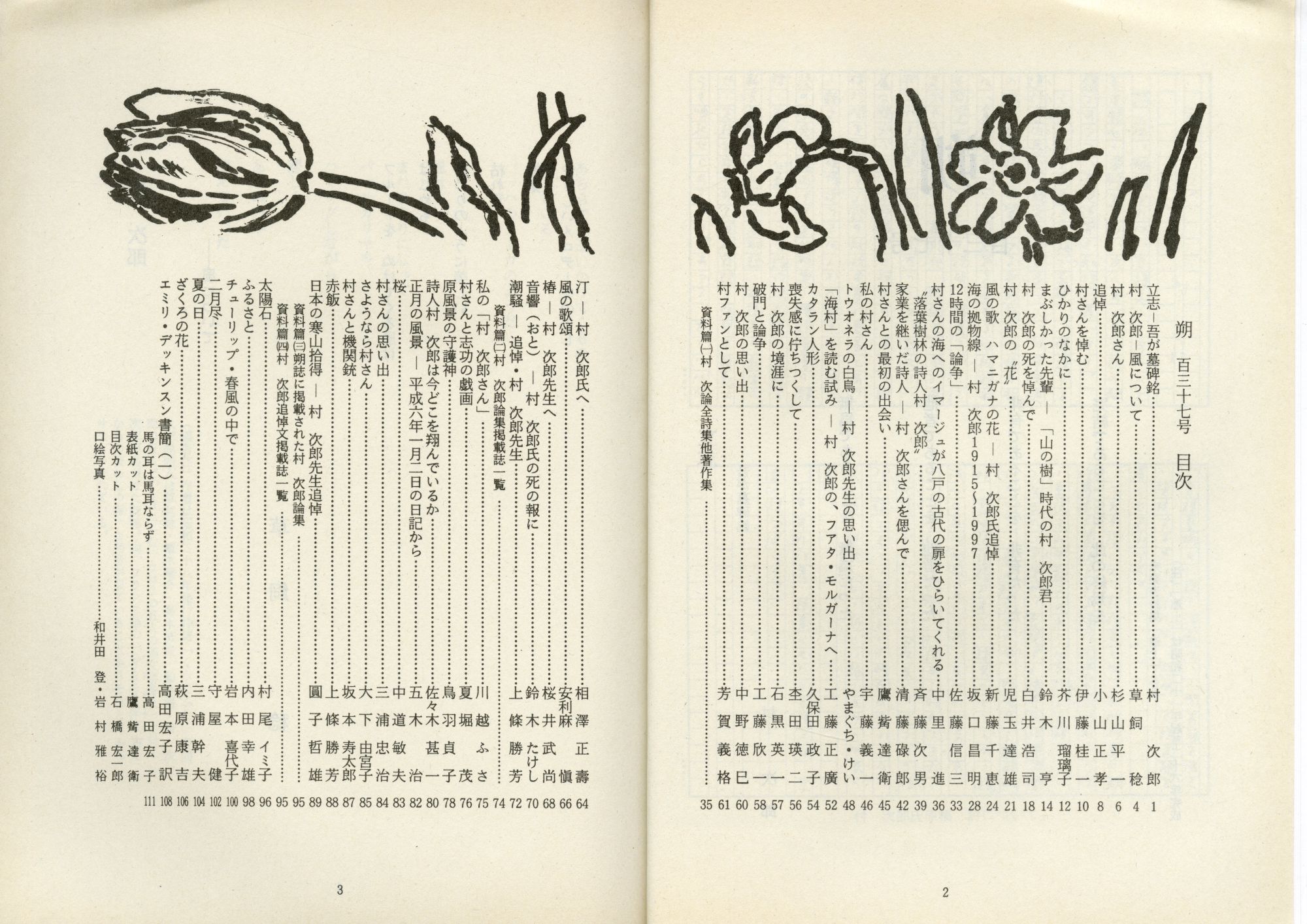

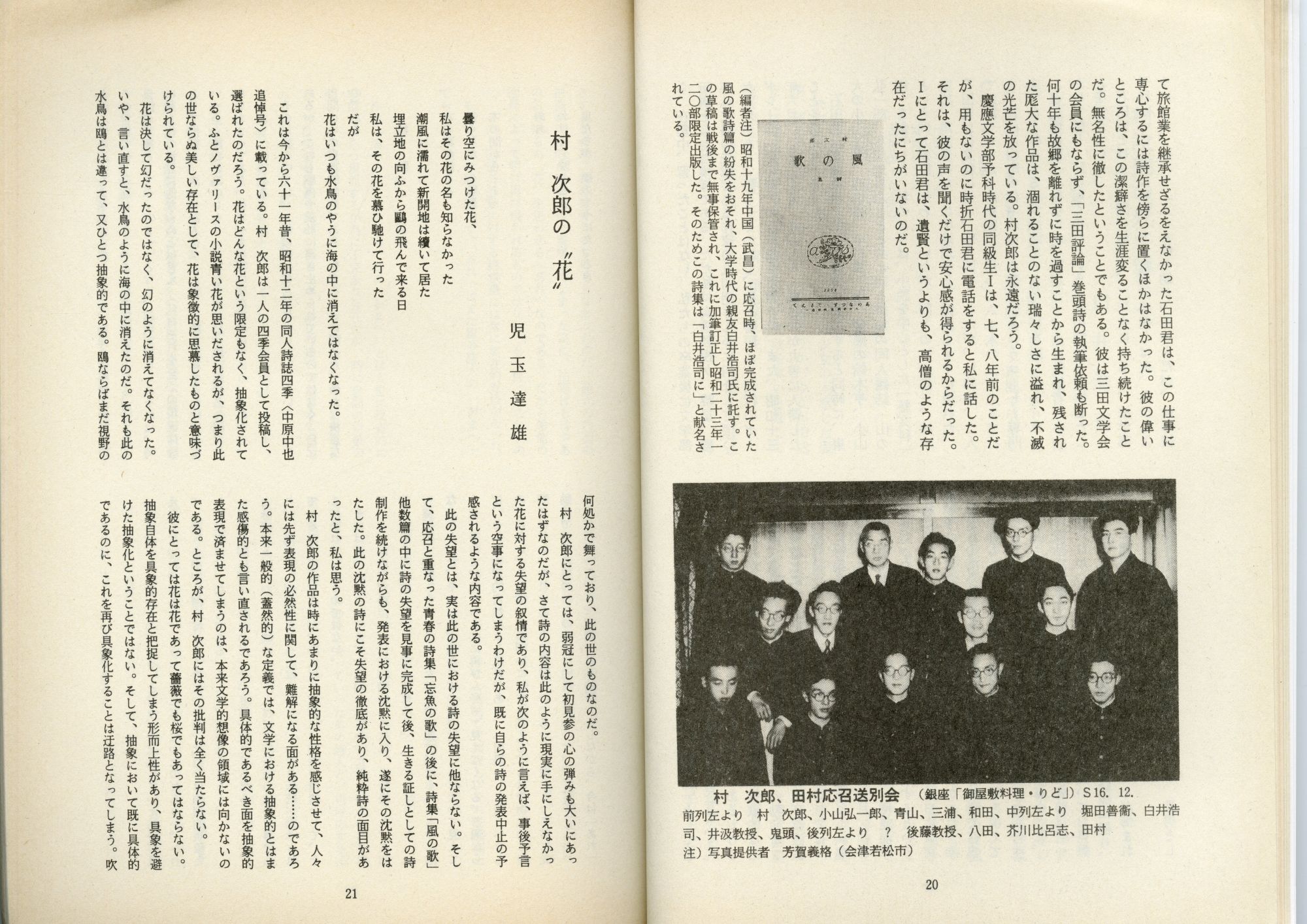

『朔』137号「村 次郎 追悼号」(1998年5月4日発行、朔社)です。

店じまいしたあづさ書店で購入した児玉達雄(1929~2018)の旧蔵書の中に、青森八戸の詩人、村次郎関連のものがあって、初めて知った村次郎という詩人に関心をもちました。

あづさ書店にあった児玉達雄旧蔵のものに、児玉達雄が執筆したものを含む『朔』が含まれていたらよかったのですが、この「村 次郎追悼号」は、日本の古本屋サイトで購入しました。

正誤表が付いていたらしいのですが、購入したものに付いていませんでした。

この追悼号に、児玉達雄は「村 次郎の"花"」を寄稿しています。

ありがたかったのは、p95に掲載された〔参考資料(三)「朔」誌上に掲載された村次郎論集〕。

それによると、児玉達雄は『朔』137号までに、9編の村次郎についてのエッセイを寄稿していました。

■「蕪島の歌の方へ」―児玉達雄(朔42号)1975年3月5日発行

■「村 次郎の海への径」―児玉達雄(朔51号)1976年1月15日発行

■「"忘魚の歌"における別離」―児玉達雄(朔57号)1977年3月15日発行

■「風とおまへと知恵の果実(み)と」―児玉達雄(朔62号)1978年1月25日発行

■「空と海と風と」―児玉達雄(朔99号)

■「村 次郎の無 或いは少女」―児玉達雄(朔102号)1986年9月14日発行

■「村 次郎の高所の歌」―児玉達雄(朔109号)1988年7月20日発行

■「朝の光の中の村 次郎」―児玉達雄(朔112号)1989年11月20日発行

■「村 次郎の"花"」―児玉達雄(朔137号)1998年5月4日発行

朔のバックナンバーが手もとや近場の図書館にあればいいのですが、青森の同人誌は鹿児島では見かけません。

児玉達雄の旧蔵書中には間違いなく揃っていたと思いますが、散佚してしまったようです。

幸い国会図書館に『朔』のバックナンバーは所蔵されていて、複写サービスを利用できたので、依頼してみました。

『朔』をはじめ、各地方の中核的な文芸誌の目次がWEB上で分かれば依頼しやすいのですが、難しいところです。

うかつなことに、「空と海と風と」の複写依頼は忘れていたことに、今、気づきました。

その「空と海と風と」の原稿コピーは、あづさ書店で購入したもののなかに含まれていたので、この9編の村次郎論は、とりあえずすべて読むことができるようになりました。

『朔』137号目次

『朔』137号奥付

『朔』137号 児玉達雄「村 次郎の"花"」のページ

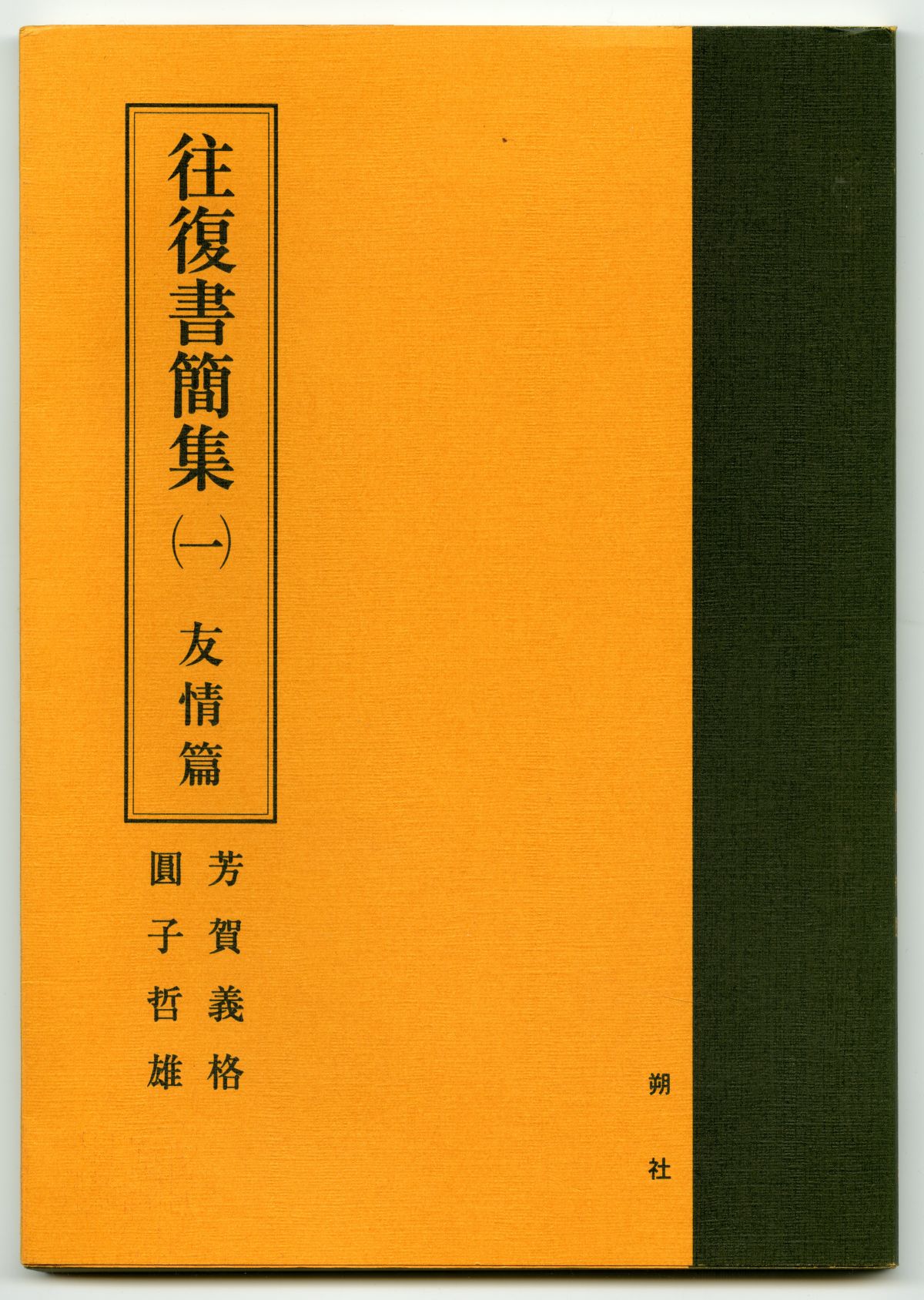

圓子哲雄・芳賀義格『往復書簡集』表紙

『朔』を主宰した詩人、青森八戸の圓子哲雄(1930~2021)と会津若松の人、芳賀義格の『往復書簡集(一)友情編』(2002年7月24日発行、朔社)に、児玉達雄が朔に掲載した村次郎についてのエッセイをまとめた私家版がつくられたことが書かれています。

芳賀 1995年8月17日消印

児玉氏の評論集「朔」に掲載分のものを纏めました。タイトルは付けようがありませんので、最後のものを仮題としました。

圓子 1995年8月24日消印

同封の「朝の光の中の村 次郎」児玉達雄(註、装幀芳賀義格)は素晴らしい出来です。よくこの題を本の題名にしてくれました。これは鹿児島の児玉さんに送りました。

児玉様は京都の哲学科、その観点の鋭さは又他にいないだろうと、(村次郎先生は児玉さんが)朔に寄稿下さることを一番喜んで下さっていたのです。

圓子 1995年10月11日消印

朔129号も印刷中です。(略)今号は児玉達雄さんの特輯号になります。

私家版『朝の光の中の村 次郎』や『朔』第129号「児玉達雄詩集特集号」は未見です。

現物を見てみたいものです。

『朔』第129号「児玉達雄詩集特集号」(1995年)は、児玉達雄の2つの小冊子『児玉達雄詩十二篇』(1992年4月発行、弥生書肆)と『児玉達雄詩十二篇 第二収』(1994年12月発行、児玉達雄)に対応したものなのでしょうか。

圓子哲雄・芳賀義格『往復書簡集』奥付

私家版『朝の光の中の村 次郎』のタイトルになった、「朝の光の中の村 次郎」は、鹿児島の文藝同人誌『カンナ』に掲載された「インク」という作品の一部を『朔』に転載したものです。

児玉達雄は、『カンナ』と『詩稿』の同人でした。

鹿児島県立図書館には、『カンナ』と『詩稿』のバックナンバーがすべて揃ってはいません。

分かる範囲で、掲載された作品の

◆

『カンナ』 に掲載された児玉達雄作品

1953年『薩南文学』として創刊~1997年第143号終刊

発行者 渡辺外喜三郎

○第53号(1969年2月20日発行)

「遠雷」 p21-26 [小説・ゴルゴダのシモン]

○第54号(1969年5月20日発行)

「マヤコフスキィ」 p1-6 [小説・満洲]

○第55号(1969年8月25日発行)

「灯明台」 p1-6 [小説・満洲]

○第56号(1969年11月25日発行)

「剣士」 p18-23 [小説・独軍中尉が剣道を学ぶ]

○第57号(1970年2月25日発行)

「日月」 p1-6 [小説・満洲]

○第58号(1970年5月30日発行)

「扉と拳銃」 p1-6 [小説・満洲]

○第59号(1970年8月30日発行)

「老京都」 p1-6 [小説・京都大学]

○第60号(1970年11月25日発行)

「奈落」 p1-6 [小説・満洲]

○第61号(1971年2月25日発行)

「王者窩棚」 p1-7 [小説・満洲]

○第62号(1971年5月25日発行)

「他国」 p1-7 [小説・満洲]

○第63号(1971年8月25日発行)

「関帝廟への草の道」 p1-7 [小説・満洲]

○第64号(1971年11月25日発行)

「関帝廟への草の道(二)」 p6-14 [小説・満洲]

○第65号(1972年3月15日発行)

「浅間町三番地」 p12-19 [小説・満洲]

○第66号(1972年5月25日発行)

「雨」 p3-9 [小説・京都のうどん屋の少女視点から見る学生]

○第74号(1974年5月31日発行)

「川」 p8-11 [小説・猫の葬送]

○第94号(1979年9月3日発行)

「星」 p15-20 [小説・満洲・昭和11~13年柔弱児だった私]

○第100号(1981年9月15日発行)

「廃」 p19-24 [小説・現在]

○第101号(1982年2月12日発行)

「風声」 p19-25 [小説・満洲]

○第106号(1983年9月10日発行)

「廃駅」 p24-29 [小説・小説と妹、母に会いにいくファンタジー]

○第114号(1986年5月20日発行)

「早春」 p39-45 [小説・駅長と医師と石屋]

○第119号(1988年2月10日発行)

「ある晴れた日に」 p36-44 [小説・祖父の久清と西南戦争]

○第120号(1988年7月3日発行)

「インク I・II」 p34-42 [小説・京都大学]

○第121号(1988年10月30日発行)

「インク III・IV」 p60-68 [小説・京都大学]

○第122号(1989年2月28日発行)

「インク V・VI」 p23-32 [小説・京都大学、VIで村次郎の詩「風の歌」]

○第123号(1989年6月28日発行)

「インク VII」 p42-49 [小説・京都大学]

○第124号(1989年10月30日発行)

「街道(一)」 p23-31 [小説・満洲]

○第125号(1990年2月1日発行)

「街道(二)」 p25-34 [小説・満洲]

○第126号(1990年6月1日発行)

「街道(三)」 p22-32 [小説・満洲]

○第127号(1990年11月1日発行)

「鶴」 p28-36 [小説・漢の時代小説]

○第128号(1991年3月1日発行)

「鶴(二)」 p22-31 [小説・漢の時代小説]

○第129号(1991年7月1日発行)

「鶴(三)」 p24-32 [小説・漢の時代小説]

○第130号(1991年11月1日発行)

「鶴(四)」 p25-35 [小説・漢の時代小説]

○第131号(1992年3月10日発行)

「廃道(一)」 p21-30 [小説・京都大学]

○第132号(1992年7月10日発行)

「廃道(二)」 p22-30 [小説・京都大学]

○第133号(1992年11月10日発行)

「廃道(三)」 p15-23 [小説・京都大学]

○第134号(1993年3月10日発行)

「肖像の精神」 p15-26 [肖像論・現代詩論]

○第135号(1993年7月10日発行)

「肖像の精神」 p3-14 [肖像論・現代詩論]

○第136号(1993年11月5日発行)

「肖像の精神」 p14-25 [肖像論・現代詩論]

○第137号(1994年3月10日発行)

「物語と詩的物語性」 p17-30 [文学論]

○第138号(1994年7月10日発行)

「物語と詩的物語性」 p20-32 [文学論]

○第139号(1995年3月10日発行)

「物語と詩的物語性」 p19-30 [文学論]

◆

『詩稿』に掲載された児玉達雄作品

No.1(1961年12月)~37(1978年6月)

編集発行人 井上岩夫

○No.6(1963年5月30日)

「内在律の原理」 p9-31 [詩論・エッセイ]

○No.10(1966年4月)

「マドロスとエビフライ」「れんぼながし」「小夜曲」「花の島」 p1-6 [詩4編]

「詩的質量―現代詩学序説―」 p15-36 [詩論・エッセイ]

○No.11(1966年7月30日)

「不実にして未熟な者の場から」 p7-10 [詩誌評]

○No.13(1967年7月26日)

「満洲詩篇」〈天地は〉〈その仲秋節〉〈奉天城外同善堂〉 p5-12 [詩3編]

○No.14(1967年10月15日)

「炎」 p10-26 [詩]

《十七年昔 二十三才で自殺した友よ》

○No.15(1968年2月1日)

【現代詩における「発想」ということば】「そんなことばがあることはあるのだが」 p6-7 [エッセイ]

○No.16(1968年3月)

「彼方」 p8-10 [詩]

「霧男 日が照れば死ぬか」 p11-13 [詩]

「詩的調和・増義・結体」 p26-49 [詩論・エッセイ]

《児玉の詩はわからなくて頭がいたいが、エッセイを書かせるとごらんのようにあざやかな料理人の手ぎわを示す。》「後記」(井上)p52

○No.17(1968年8月25日発行) 浜田遺太郎遺作特集

「編集覚書」 p109-111 [解説]

編集 児玉達雄

○No.18 酒井学作品特集

「酒井学小論」 p36-42 [エッセイ]

○No.19(1969年) 福石忍作品特集

「福石忍小論」 p17-18 [エッセイ]

《―詩集評―今辻和典詩集「鳥葬の子どもたち」 壮大な気宇・格調あるリズム」 p30-32 [詩集評]

○20(1970年8月4日)

「春の祭典」「春暁」「翔」「6/8」 p2-5 [詩4編]

○21

「ガラスの騎士」 p13-19 [詩]

「浜田遺太郎小論」 p39-44 [エッセイ]

「水元巌詩集 架空の杵」 p65-68 [詩集評]

○22(1971年9月18日発行) 児玉達雄特集号

「瞳」 p1 [詩]

「馬庫力山(まこりきやま)」 p2-100 [小説・満洲]

○第23号(1972年10月10日発行)

「日本の剣客」 p38-44 [詩]

○24(1973年8月20日発行) 夏目獏特集号

「夏目漠論」 p51-59 [エッセイ]

○25(1973年12月27日発行)

「煙」 p24-28 [エッセイ・従兄今給黎至の詩について]

「二重窓」 p54 [詩]

○26(1974年10月10日発行)

「辺塞」 p20-22 [詩]

○27(1975年5月15日発行)

「盗人萩」 p2-5 [詩]

編集責任者 中山朋之

発行人 井上岩夫

○28(1975年10月25日発行)

「彼のコスモス」 p12-13 [詩]

○29(1976年1月15日発行)

「青春昏昏」 p16-19 [詩]

《稲葉博之 命日二月二十九日》

○30(1976年5月18日発行)

「或流沙」 p19-21 [詩]

「詩集評 今辻和典詩集 欠けた語らい」 p39-40 [詩集評]

○31(1976年8月30日発行)

「夏の音」「盤」 p2-3 [詩2編]

○32(1976年12月5日発行)

「ガラス室」 p10-11 [詩]

○33(1977年3月20日発行)

「峠をくだって海の方へ」「永かったまっかな冬の嘘がつきても」 p11-12 [詩2編]

○34(1977年6月)

「嗤」 p1 [詩]

「浜田遺太郎の詩学〈1〉」 p15-18 [エッセイ、浜田遺太郎十周忌]

○36

「照る日 曇る日」「近況不在」 p17-18 [詩2編]

○37(1968年6月30日発行)

「風吹く日の腐食銅版画(エッチング)」 p2-3 [詩]

◆

手もとに『みなみの手帖』は揃っているので、『みなみの手帖』に掲載された児玉達雄作品も並べておきます。

『みなみの手帖』に 掲載された児玉辰保作品

編集兼発行者 羽島さち

みなみの手帖社

創刊号 1971年11月15日発行

○第7号 1973年8月25日発行

児玉達雄「乾魚と拳銃」p42-65 [小説・満洲]

○第8号 1973年12月28日発行

児玉達雄「四家屯に来た日本人」p32-64 [小説・満洲]

○第17号 1976年12月28日発行

児玉達雄「新年おめでとう 北国の街の動物園にやってきた野良犬が歌った」p28-29 [詩]

○第25号 1979年6月30日発行

児玉達雄「七家子(チイチアツ)」p51-54 [小説・満洲]

○第28号 1980年4月30日発行

児玉達雄「浜田遺太郎の作品鑑賞」p17-20 [エッセイ]

千葉市黒砂台

○第52号 1987年8月31日発行

児玉達雄「海峡綺談余聞」p24-29 [詩]

25頁と26頁の全文が入れ替わって印刷。詩の難解さゆえか。

○第53号 1987年12月28日発行

児玉達雄「走狗帖―鄭家屯事件余聞―」p63-86 [小説・満洲]

○第56号 1988年12月28日発行

児玉達雄「凍雲帖」p85-99 [小説・満洲]

○第57号 1989年5月1日発行

児玉達雄「凍雲帖(承前)」p81-92 [小説・満洲]

○第58号 1989年8月31日発行

児玉達雄「凍雲帖(完結)」p84-94 [小説・満洲]

○第64号 1991年9月1日発行

児玉達雄「四月歌」p32-94 [小説・ムンク]

◆

児玉達雄の作品の多くをしめる満洲ものは、読者としての私には手に余ります。

それが児玉達雄を読み進める力を削いでいるような気がします。

それでも、京都大学の学生時代をモチーフにした作品群「老京都」(1970年)、「雨」(1972年)、「インク」(1988~1989年)、「廃道」(1992年)は、本というかたちになって読まれてほしいと思います。

いちばんの友人の自殺という理不尽が全体に影を落としているため、いいテキストだから読んでと気軽に人に薦められませんが、児玉達雄が生涯そのことをまとめきれなかったことを感じさせる、美しくも痛ましいテキスト群です。

また、村次郎や浜田遺太郎をはじめとしる詩についてのエッセイ群も、本の形をとってほしいと思うテキスト群です。

やはり忘れられていい作家ではないと思います。

『カンナ』の第120号(1988年7月3日発行) から第123号(1989年6月28日発行) にかけて連載された「インク」(I~VII)は、1950年代前半の京都大学時代を描いた私小説。「インク」というタイトルは、筆記用具のインクと主要登場人物のイニシャル「I」「N」「K」をかけています。

そのなかから、「インク VI」を引用します。

「インク VI」は、『朔』112号(1989年11月20日発行)に「朝の光の中の村 次郎」というタイトルで転載されていて、児玉達雄の村次郎論を集めた私家版のタイトルにもなっています。

「インク VI」は、児玉達雄と村次郎の詩「風の歌」との奇跡のような出会いを描いていて、心が震えます。

文中の「I」と「N」と「K」は、京都大学生で、左京区田中大久保町に下宿。

「K」は児玉達雄(文学部)、下宿の隣の部屋に住んでいた「I」は、山口出身の稲葉博之(文学部)、「N」は一学年上で三軒隣に下宿する経済学部生。

インク VI

ああ おまへ

烈しくうつたのは

誘旅と 思郷とで僕を惑はしたのは

故里の駅よ 精神の赤帽よ 僕よ

ああ おまへ

僕はすでに乗つてゐた

旧式の三等車に 僕の運命に

駅長さんの腕のひとふれに

おまへのそよぎが 僕のもがきが。

Iの室には太陽が南から奥深く射し込んでくる季節だった。まだ厚着をしていない、Kは黒い学生服の身体がじんわり暖まってくる……ガラス戸越の光線を全身に浴びながら、胡座をかいて、眩しそうに俯いている。焦げた色の古畳に置き据えた、原稿用紙に輝いている詩篇を一枚一枚読み終えていく。

第一枚目に"風の歌"と総題のあった、それ等は次々四百字の原稿用紙一枚に収められてあって、各篇ごとに先ずローマ数字だけがついていた。大型で上質の原稿用紙は青インクの文字の詩を浮かべた白い頁が陽光を貴金属のように映していた。

恍惚として彼は……自分が何処に居るのかも忘れていた……確かに言葉の意味を追って読んでいるのだが、伝わってくるのは内容を超越した、詩語による風の世界の感覚的な美しさなのだった。もっとも、それ故にそれ等は若年のKにとって、酷くよく判る卓越した詩なのだった。

向い側には、和机に左肘をかけて、やはり学生服のIが剛めの髪を垂らして、座蒲団の上で読んでいた。Kが一枚読み終る度に、Iの方に詩を回してくる。Iは短かめの鼻で神経を集中すると、癖だった、上唇を反らして口を開いて、眼を据えて、Kよりもずっと時間をかけて読んでいる。息をひそめて、じっと二人で二つの世界に浸っていた。

Kの背後の階段口の襖が開き、素足で着流しのNが顔を覗かせると、Iは顔を振り向けて、待っていたような微笑で迎えた。

「なんだ」とNはいつもの低い声で尋ねながら、二人の間に胡座をかいた。

Kが顔を上げなかったので、Iの方が東北の詩人からKに送ってきたのだと、説明した。

「村 次郎。有名な詩人か?……」

間があいたが……やがて「どうかな」とIが上眼づかいにちらと見上げただけだ。

「聞いたことがないぞ」とN。

そうだろうな……とKはようやく声を出すと、一つ咳払いで咽喉をならしてから、「Iには何度か話してたんだけど、俺だって、どういう詩人だか、詩以外のことはなんにも知らなかったんだ。」

それからKは光った眼でNに向き直ると、「戦後一年してから『思索』という季刊の文芸雑誌があったがね。あれに一度詩の特集があって、竹中郁とか、神保光太郎とかいった人達の詩が載ってたけど、それに"海への径"というのが村 次郎だったんだよ。何とかして他の作品も読みたいと思ってたら、詩学に三回載ってそれっきりだった。そしたら、詩学の年鑑に住所が載っていたからね。思いきって往復葉書を出してみたんだ。もし詩集を出していたら、その出版社を書いて下さいって。そしたら、細かい字でぎっしりと書いた、つまり詩集を一冊も出していないという返事だったけどね……その後でまた、これ。」

なんと、親切なことだな、と言いながらNもつられた薄い笑顔を感心した種類のものにして、Iの方から詩篇を一枚受け取った。

「かわった字だな。」

「いい字だよ。」

うん……それっきりで、三人は詩篇に頭を垂れていた。次々風に呼びかける詩行が、なんだか自家製の竹ペンではなかろうかと思われるほどに使い古されたペンの筆跡で、大空の風そのもののような大きめの文字になって書かれてあった。

やがて、Kが絶壁型の頭を上げた。緊張で疲れてしまった眼をかた<何度も瞬きした。それから、頬を親指の甲でこすりながら、ガラス戸の空に、今日初めて見るような眼差で眺め入っていた。

陽差しはKの膝元からいくらかIの方に移動している。Kは今しがた、いつもより一時間か二時間早く起き出てきたところだった。「K、何か来てるぞ」とIが襖を開けて、ドサッと蒲団の上に郵便物を投げたのだった。いつまでたっても、読書だけが少しはかどるくらいの毎日だったし、Kにしてもそれ以外の何も期待はしていなかった。

しかし、このガラス戸越の青空はKにとって、今までとはすっかり変わってしまっていた。それは遥か東北八戸の空に続いているのだ。それはじっと見つめなければならない……そのことによって、なんと此の空は透徹した美の世界をも内包していた。自己を自然の中に見つめる。自然に浸りつつ自然との対峙をもって自らのカタルシスとするのだ。

エリオットでもエリュアールでもない。かと言って朔太郎でも中也でもない。戦後詩の暗い思索的な、従って叙述的な屈折ともずれていた。強いて分類すれば四季派だろうか。けれども、戦前の四季の誰とも違っていた。だから、それは見ようによってはあまりに狭く、しかし、鋭く狭められている場所だった。そこで醇乎たる精神が制作されていた。

KはNに振り向き、今頃気がついたように場所を前方に進めて、胡座の向きを変えた。陽光を背中にした。

「この"誤ってゐたら"というの、な……どういう意味か判るか?」とNが急に沈黙を破って、言った。

どれだ、とKは掠れた声で尋ね返す。

「これだ。」

KはまたNの方から一枚一枚取り寄せて、読み返すつもりでいたが、それを覗き込んで、さて……一行一行の意味の説明など、まだ言葉では出来そうでなかった。

「自分があやまっていたら、じゃないのか。」

「だから、何をあやまっているのだ。」

「自分の考えていること。やっていること……だろうよ。」

「だから、何を考えているのだ。」

《誤つてゐたら》

そのことだった

吹かれてゐた 吹かれてゐた

個体が 僕が

僕とは 位置とは

僕とは 状態とは

ああ おまへ

おまへが燃えて

落日が大きく 暫くのあひだ。

Iが微笑で静かに、「現在の自分の生き方ってもんじゃないかな」と言った。

Nは顔を向けて、「言っとくがな。このおまえと言うのは恋人(リーベ)のことだぜ。」

Kが大きく見張った丸い眼をぐるりと向けて、「違うぜ。風のことだよ。」

「そうさ。風で、恋人(リーベ)のことだ。」

「まあ、そう考えると把握しやすいかもしれないけど」

とIが、「風とは、つまり……おまえとは僕でもありうるだろう?」

「いやあ、恋人(リーベ)のことだ。」

Kには、Nの言い張るリーベと言う言葉が酷く耳ざわりだった。あやまっていたらという自己反省を、実際恋人に対しての自分の行動中止と解釈してみても別に構わない。彼にはどうも通俗的に思われたが、そんな風に解釈してみても、面白いのならそれでも構わない。実際そういうことででもなければ理解出来ない種類の人間も居るわけだろう。勝手にそう思ってろ。しかし、リーベはいけない。リーベなんて、学生間に使い古されている、そんな通俗的な表現であってはならないのだ。Kにはそれが此の詩を汚す言葉だという気がしてならなかった。

そして、そんなNに散文家の何でも口にしてしまう蕪雑なものを一方的に感じていた。おまへとは詩人が自分の全存在を賭けた発声なのだ。風以外の何だと言うのか。それは言葉にすべきではない。言葉にした途端にすり抜けて、遠ざかってしまっている。全身で感得しなければならないのだ。

意味内容は詩行の進行に従って展開しながら、"おまへ"が風であってこそ、意味感覚が時間を超越して揺曳する。後の詩行も前行も全て同時的空間に詩語のオブジェとなって、羅列的にひしめくかのようだ。Kにはそれが詩的構成として意味伝達を先行しているようにさえ思われた。

「それにしても、お前が燃えて……風が夕日で燃える、というのはいいなあ」とIがKの方に言った。

「そうだ」とKは救われたように応えた。

絆とは生きるとは

鳥よ 花よ おまへ

それは畢竟 僕ではなかったか

それは幼年の日の積木細工ではなかったか

僕の空しい努力がおまへによって倒され

なほのこと僕によって倒され

親しいものよ

花たちよ おまへたちは散るだらう

鳥たちよ おまへたちは飛び去るだらう

ああ そして風よ おまへ

おまへとは何だらう

僕の中におまへを おまへの中に僕を。

「K」とIは急に改まった声をかけた。

「お前が書いた手紙の中に見所のあるものがあったから、彼はこうしてたくさんの詩を書いてくれたのだ。お前はそれに答えるだけの立派な詩人にならなければいけない。」

Kはそれに対して素直な微笑で頷いたが、Iの三角眼の眼差はKがたじたじとなるような真剣な色になっていた。

その眼差をKは忘れない……過ぎ去っていったこれ等の京都の日月は、後年Kにとって殆ど暗い思い出ばかりの列のように眺められるけれども、それ等の中に鮮かに輝いて浮かぶ一場の映像。あたかも冬日を浴びて一種の祝宴のような……それが此の朝の光の中の村 次郎"風の歌"の全詩篇黙読だった。

京都時代の「K」児玉達雄のいちばんの友人で理解者だったと思われる「I」稲葉博之は、1956年2月29日、大学卒業を前に姿を消します。

息子からの遺書めいた手紙が届いた父親が山口から上京し、児玉達雄は、「I」の父親と「N」らとともに、「I」のことばをたよりに、滋賀から飛騨高山まで捜索します。捜索19日目、何かの巡り合わせのように、滋賀の伊吹山中にて「I」の遺体を発見したのは児玉達雄でした。

「自殺」は、残された人に深い傷を負わせます。その傷は、残されてしまった児玉達雄のテキストをも痛めています。

児玉達雄が主宰し1960年に刊行した唯一の同人誌も『INK』という誌名でした。

この『INK』という同人誌も未見です。鹿児島県立図書館にも所蔵されていません。

村次郎『風の歌』については、「第300回 1954年ごろの村 次郎自筆『風の歌』ほか6つの異版(2020年2月15日)」でも書いています。

思えば、児玉達雄(1929~2018)も圓子哲雄(1930~2021)も、そして、わたしの父も、谷川俊太郎(1931~2024)と同世代です。

それぞれまったく違った人生の歩みだと思うばかりです。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

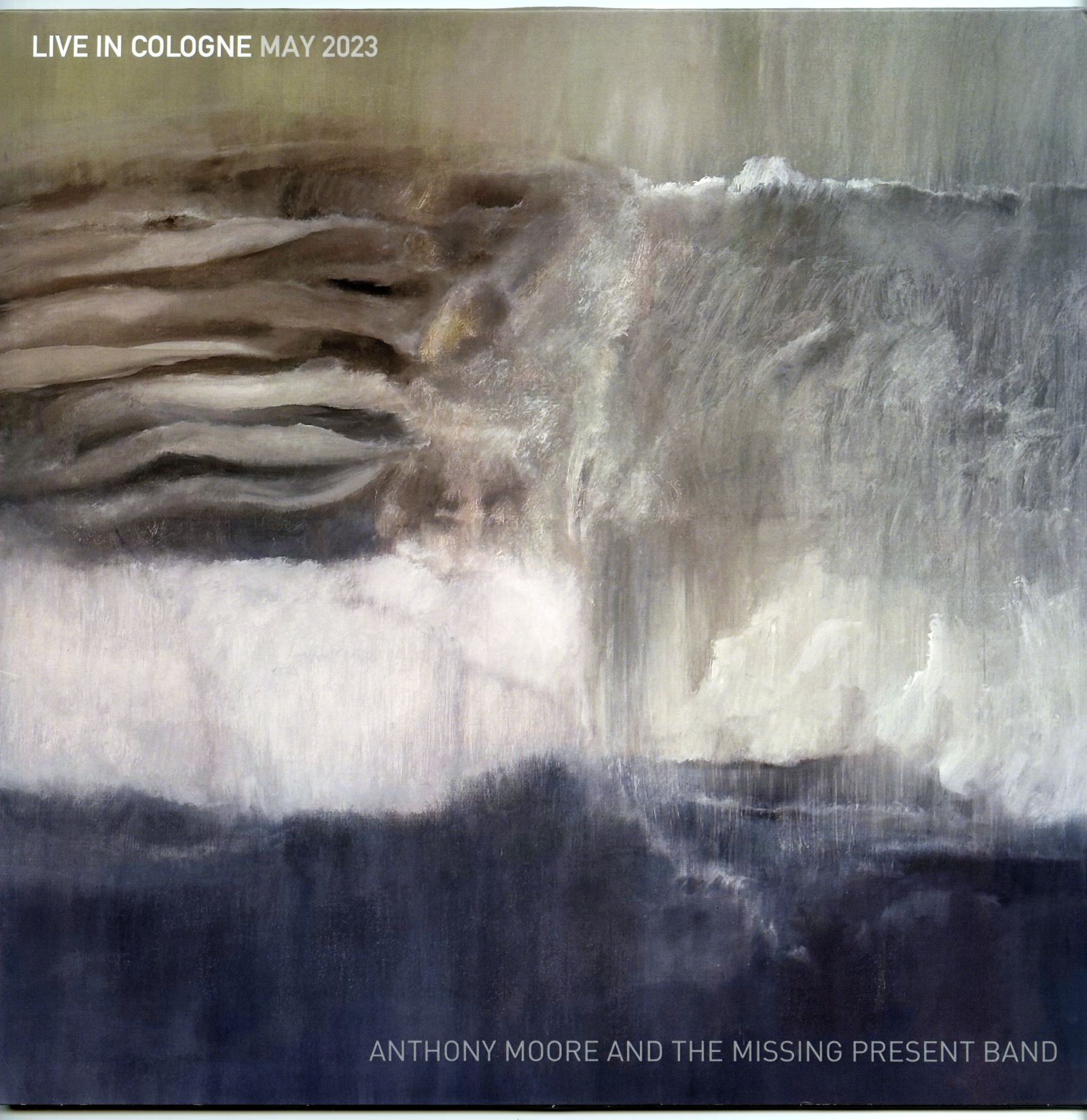

アンソニー・ムーア(Anthony Moore)御大が、この秋、リリースしたアナログ盤の中の1枚。

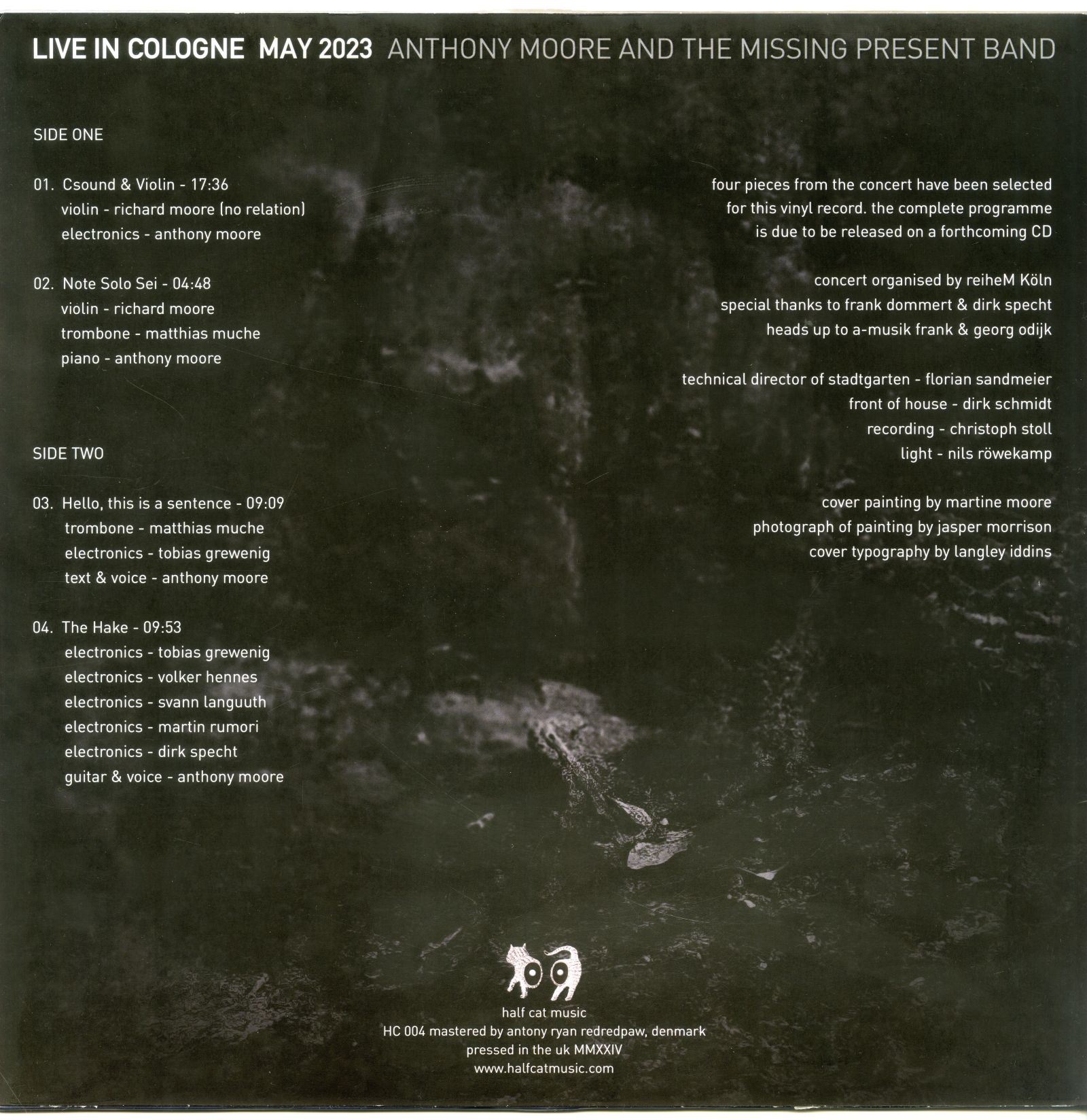

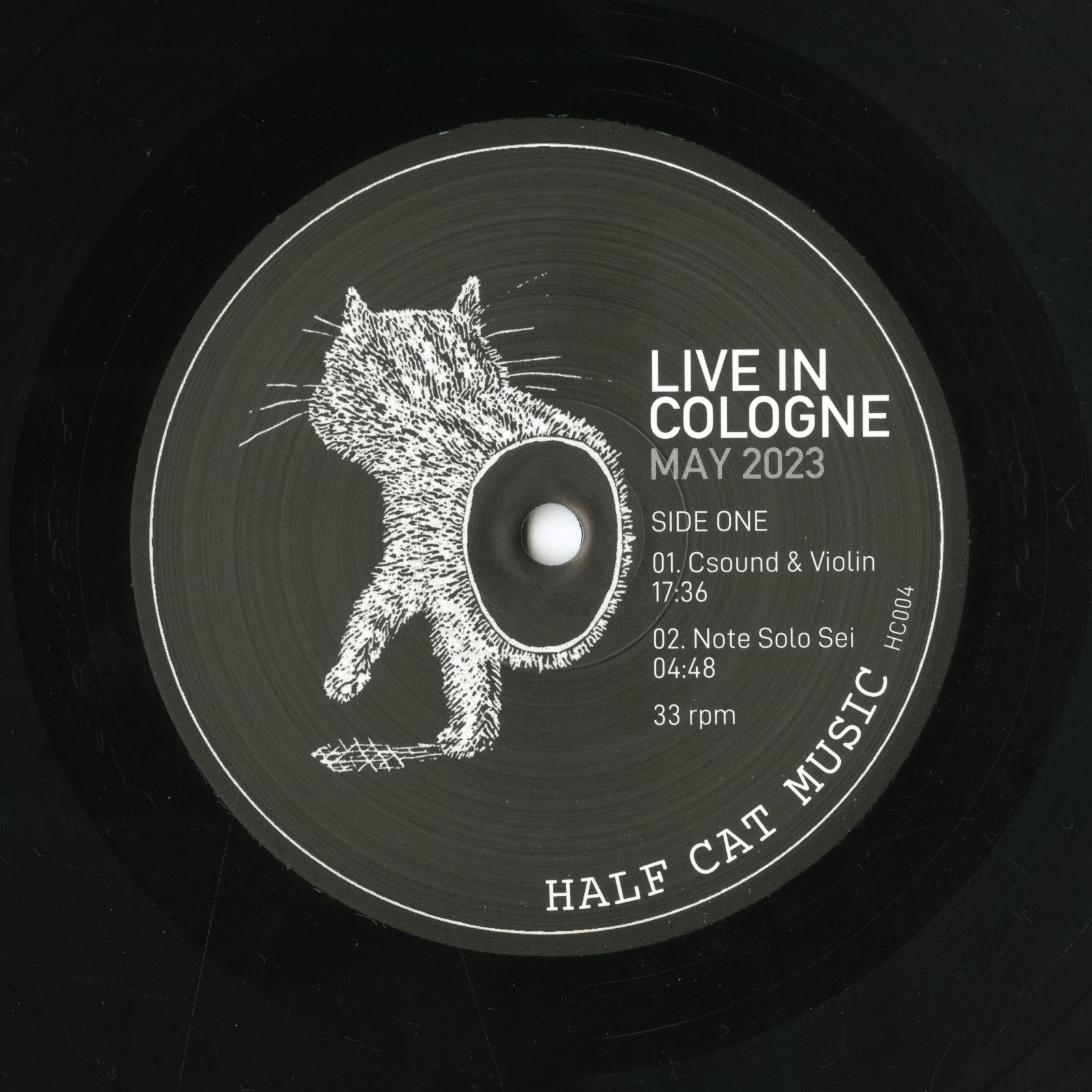

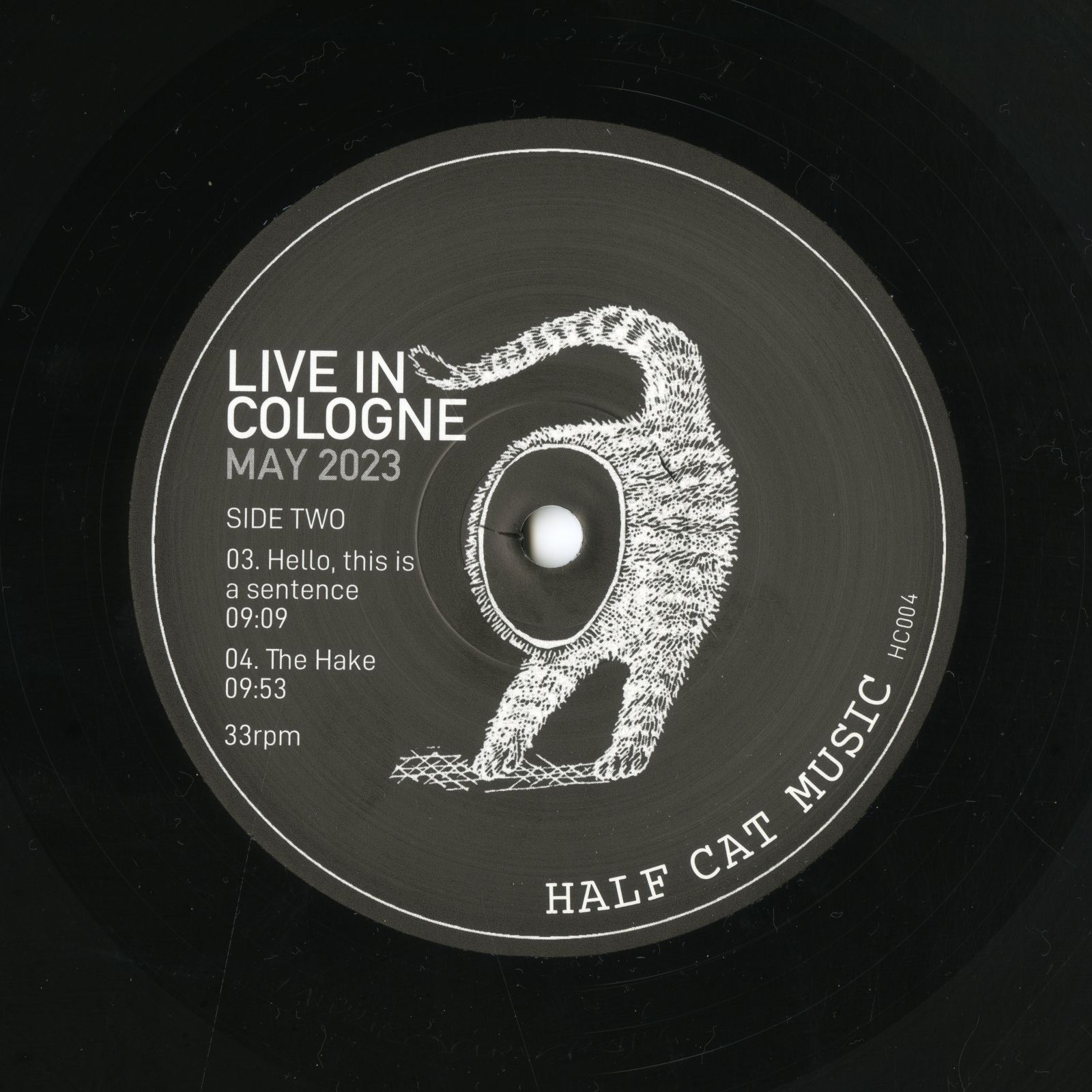

Anthony Moore and the Missing Present Band『LIVE IN COLOGBE MAY 2023』

リリースはHalf Cat Music。レコード番号はHC004。

ついうとうとしてしまいそうな、ゆったりのったりまったりした時間が流れます。

『Live In Cologne May 2023』のジャケット表

『Live In Cologne May 2023』ジャケット裏

『Live In Cologne May 2023』ラベル表

『Live In Cologne May 2023』ラベル裏

このピーター・ブレグヴァドによるレコード・ラベルを持つ盤が増えることを期待するばかりです。