●my favorite things 181-190

my favorite things 181(2016年5月18日)から190(2016年10月24日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

181. 1953年の片山廣子『燈火節』(2016年5月18日)

182. 1990年のジョン・グリーヴス『ローズ・セ・ラ・ヴィ』(2016年7月21日)

183. 1946年のダーウィン夫妻『イッシイブッシイとトップノット』(2016年7月29日)

184. 1970年の天沢退二郎『血と野菜 1965~1969』(2016年8月4日)

185. 1968年の天沢退二郎『紙の鏡』(2016年8月5日)

186. 1927年の『藝術市場』―避暑地ロマンス号(2016年8月19日)

187. 1936年のモラエス『おヨネと小春』(2016年9月4日)

188. 1936年の『木香通信』6月号(2016年9月26日)

189. 1975年の堀口九萬一著・堀口大學訳『長城詩抄』(2016年10月17日)

190. 1971年の『海』の表紙(2016年10月24日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

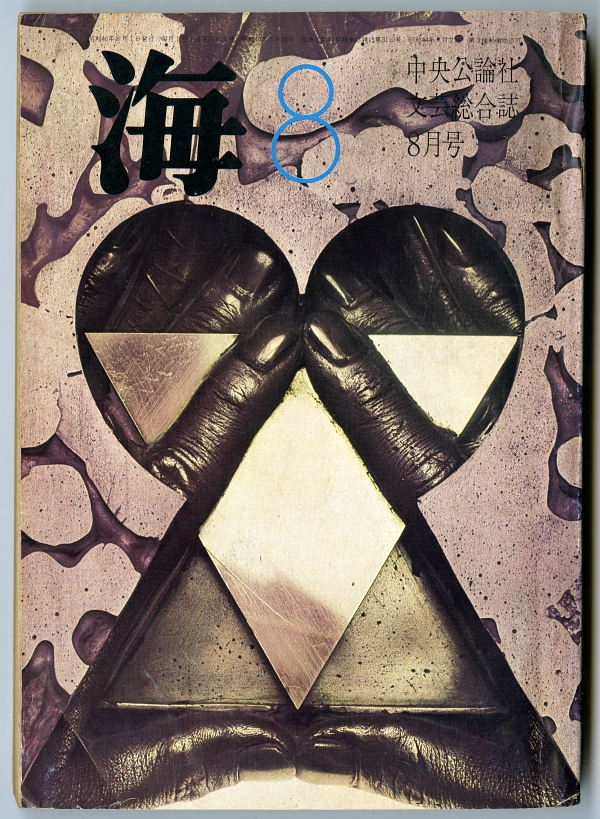

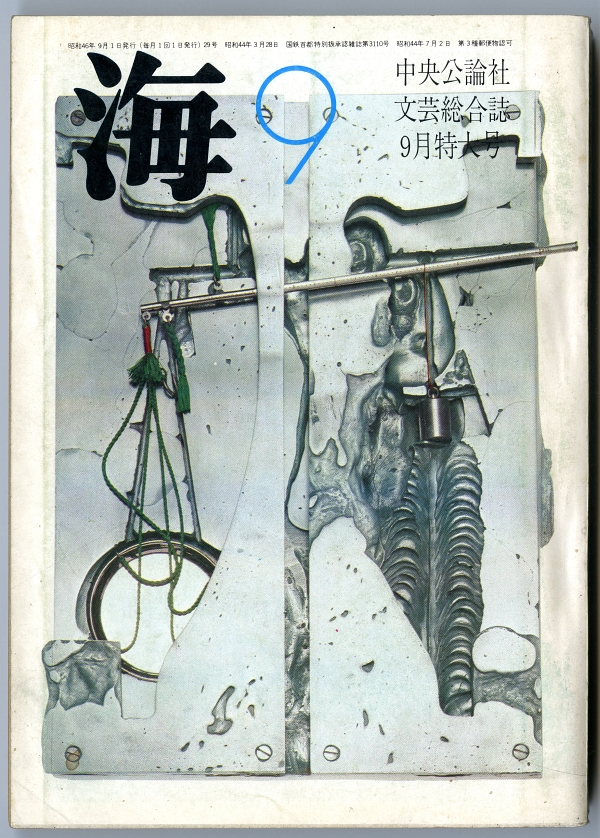

190. 1971年の『海』の表紙(2016年10月24日)

10月23日に、中西夏之さんが亡くなられたそうです。享年81歳。

中西夏之さんの「表紙作品」だった1971年の『海』(中央公論社)を並べてみます。

明晰な灯りが、ふっと突然消えたようです。

表紙作品・中西夏之

表紙構成・田中一光

〔2016年10月29日:5月号・7月号・11月号追加〕

〔2016年11月2日:9月号追加〕

〔2017年4月25日:8月号・12月号追加〕

〔2019年5月22日:10月号追加〕

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

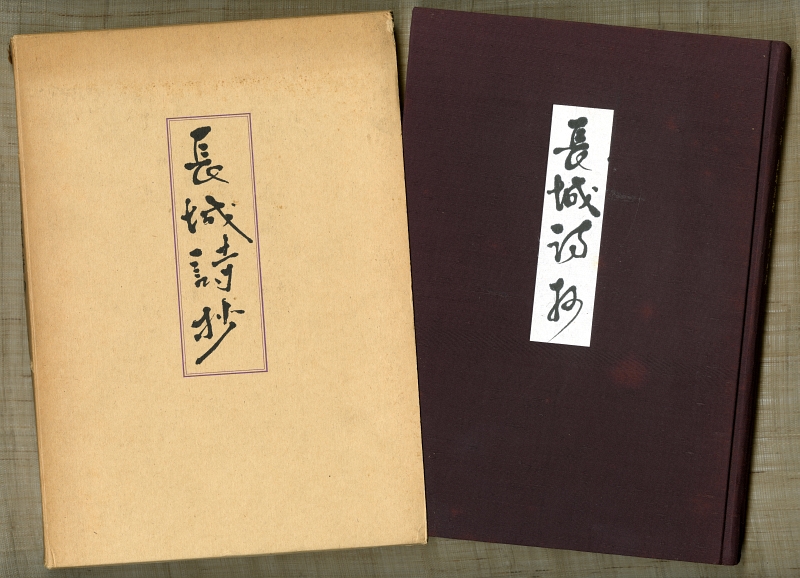

189. 1975年の堀口九萬一著・堀口大學訳『長城詩抄』(2016年10月17日)

永年気にかけていながら、なかなか実行に移せないものがあります。

詩人・堀口大學(1892~1981)にとっては、1945年10月に亡くなった父・堀口九萬一(ほりぐちくまいち、1865~1945)が残した漢詩の稿本を上梓することが、そうしたなかなか手をつけられない気がかりだったようです。

父親の亡くなった年齢、80歳を超えた1972年ごろ、里見弴(1888~1983)に「フランス人の詩を何百篇となく訳している君ではないか、君の訳を添えてだすんだね、そうしたら人も読んでくれよう。」と助言され、出版を決意したそうです。それが1975年に上梓された『長城詩抄』(大門出版)です。長城は九萬一の号です。 30年目の親孝行です。

九萬一が残した330首の漢詩のうち99首を選び、それに大學が譯詩を添えています。

ほかに九萬一「漱石の漢詩を論じ併せて日本の漢詩に及ぶ」や、九萬一の日記をもとに大學が編んだ「長城先生略年譜」が収録されています。 表紙の題簽の字は大學の直筆です。

「長城先生略年譜」には、堀口九萬一・大學と近かった、鹿児島の川内出身の編集者・装釘家、秋朱之介(西谷操、1903~1997)も何回か登場します。この本をつくるきっかけとなった里見弴も川内と縁のある人ですし、1970年代に秋朱之介(西谷操)が文藝出版の現場にいたとしたら、この『長城詩抄』は、秋朱之介(西谷操)が自分の手でつくりたかった本だったのではないかと、思います。

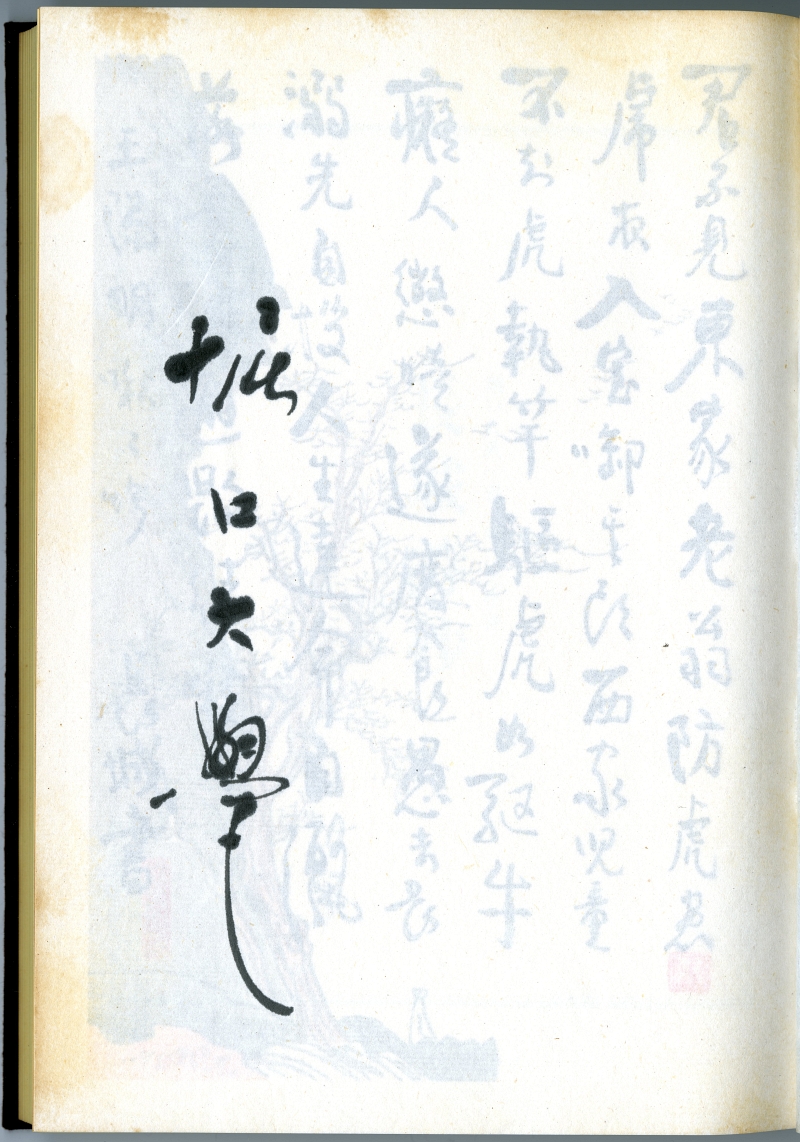

▲堀口大學の署名

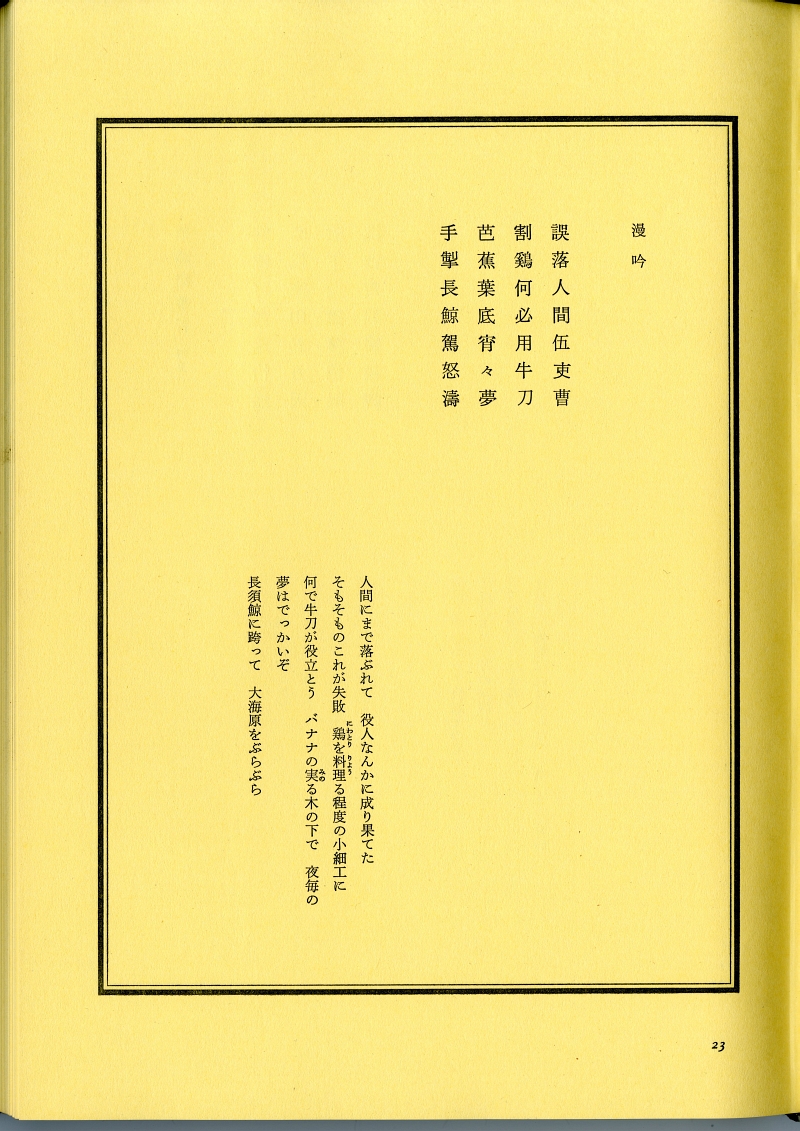

▲『長城詩抄』の構成。上段に九萬一の漢詩。下段に大學の譯詩。

▲『長城詩抄』から「秋妃」。フランスのレミイ・ド・グールモン(Remy de Gourmont, 1858~1915)の詩を九萬一が漢譯したものを、大學がさらに日本語譯。

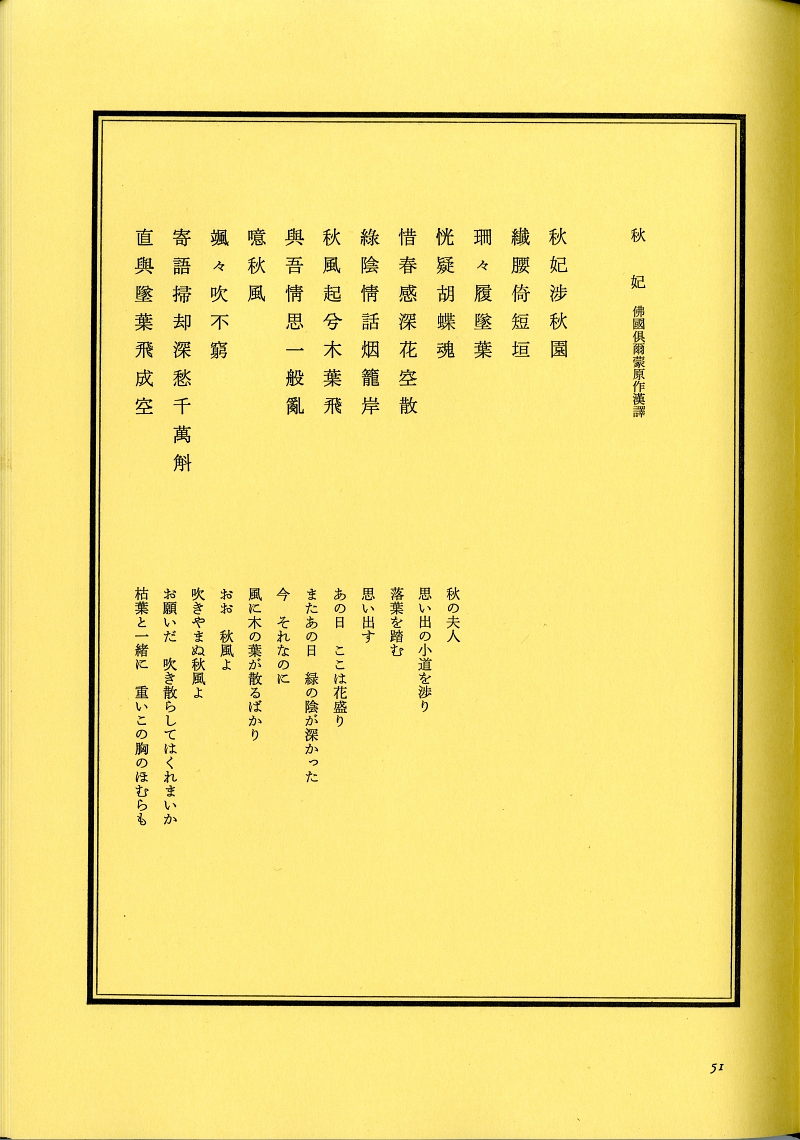

▲『長城詩抄』の奥付

「長城先生略年譜」昭和19年3月12日の項に、次の記述があります。

「十二日、秋朱之介君、かねてより余が愛読者としての意を伝え来遊を乞いおきし作家山本周五郎君を案内して来訪、秘蔵の葡萄酒を饗してもてなす。」

山本周五郎の 『山本周五郎戦中日記』(新潮社、2011年)の1944年3月14日の項にも、次のような記述があります。

「一昨日、昭南書房西谷に誘われて堀口九萬一老を訪ねた、うまい葡萄酒を馳走になり二時余語った。吾が作品の少き知己也。少しずつ知己が出て来ることはうれしい」

この日、秋朱之介(西谷操)が堀口九萬一と山本周五郎を引き合わせたようです。

昭和17年(1942)、秋朱之介(西谷操)は、中村重義、佐藤俊雄と昭南書房を立ち上げ、その代表となっています。会社組織ではなく、個人規模の小さな出版社です。それまでの秋朱之介(西谷操)の仕事から連想されるような限定版を扱う出版社ではなく、初版2000部から5000部の一般書を出版、次のような文藝書を出しています。

■昭和17年(1942年)

井伏鱒二『星空』

太宰治『文藻集 信天翁』

石川淳『小説集 山櫻』

■昭和18年(1943年)

『丸山薫詩集』

ヴァジニア・ウルフ 鈴木幸夫譯『波』

中川一政『詩集 野の娘』

網野菊『雪の山』

岡本一平編校『かの子短歌全集』第一巻

中川一政『歌集 向ふ山』

島津敬義『太平記 上巻』

横山重『室町時代小説集』

アロイジウス・ベルトラン 城左門譯『夜のガスパアル』

納言恭平『神州の花』

■昭和19年(1944年)

飯田莫哀『歌集 海原』

室生犀星『余花』

南達彦『ユウモア小説 一變時代』

イーデイス・シチエル 飯田敏雄譯『イタリー及び北欧におけるルネサンス』

河東碧梧桐『子規の回想』

戦時中とはいえ、魅力的な書目です。昭南書房では、山本周五郎の五巻本の短篇選集を企画していたのですが、戦局が悪くなるなか、本を出すことができなくなり、戦後、昭和21年(1946)になって、操書房と名を改めてから出版することになります。

秋朱之介(西谷操)は、昭和のはじめから堀口家に出入りしていましたから、九萬一から、お気に入りの作家山本周五郎の紹介をねだられたのでしょう。

その昭和19年3月12日のことについて、山本周五郎の伝記作家、木村久邇典(きむらくにのり)の『山本周五郎 馬込時代』(福武書店、1983年)に、詳しい記述があります。

しかし山本の作品は、徐々にではあるが、確実に熱烈な支持者の裾をひろげつつあった。地味ながら、読む者の胸奥の琴線に、はげしく共鳴し、ふかい感動を与えずにおかない質の小説は、これまでの日本の作家の、だれもがもたなかった情熱の燃焼によってうみだされたものである。意外な人々が山本の小説の愛読者となった。そのひとりに長城堀口九萬一がいた。

堀口九萬一は堀口大學の厳父で、ブラジル、ルーマニア公使を歴任し、漢文、仏文に長じた文人的外交官として知られ、山本周五郎の三十代ごろからの作品に注目していたという。

昭和二十七年十月四日付の朝日新聞学芸欄に、山本は「堀口さんとメドック 忘れられない人」と題する隨筆を発表していた。

〈昭和二十年の五月だと思うが、ある人を介して堀口九萬一さんからお招きをうけた。私の愚にもつかないものを読んでおられて、それで会いたいといわれるのである。酒が不自由だろうから来れば飲ませてやる、という付帯条件もあった。お断わりすると(中に立った人の口車かもしれないが)しからばこっちからゆくといわれるそうで、それでは恐縮でもあり敬老精神にも反するので、防空服装でもって恐る恐る、小石川の高台にあるお邸へ参上した。翁はたしかもう九十歳にちかいお年だったと思う。がっしりとした体に古びたような畝織のガウンをひっかけて、めがねの奥で眼を光らせながら、私の愚にもつかないものについて、たいへん熱心におしかりなされた。書だなにぎっしりフランスのロマン派の全蒐集だと聞いたように思う本の詰っている古風な書斎であった。私は付帯条件のほうのメドックを頂戴しながら、約二時間ほど翁のおしかりを楽しく拝聴し、まるでアメ玉のようにまるめられてしまった。おまえには多少みどころがあるからしっかりやれ、などといわれたものだから、私は抵抗できなかった。長い外交官生活の身についた翁の親しさと無関心とのうまく混りあった話しぶりは、極めて印象の深いものであったし、私にはあらゆる意味を含めて忘れがたい。近ごろでもひと仕事したあとには、翁が生きておられたら読んでもらえるのだが、と思うことがしばしばある。それと同時に、翁がめがねの奥のこわい眼を光らせて「おまえにはもうみどころがない、やめてしまえ」とおしかりになるだろうとも想像される〉

という短文である。

堀口大學に私淑する松本和男の傍証によれば、九萬一は昭和十九年十一月、空襲の逃がれて、すでに興津の水口屋五号別荘に疎開していた大學一家と合流しており、また「長城先生略年譜」の昭和十九年(七十九歳)三月十二日の項に「秋朱之介君、かねてより余が愛読者としての意を伝えて来訪を乞いおきし作家山本周五郎君を案内して来訪、秘蔵の葡萄酒を饗してもてなす」とあるので、山本が小石川区小日向水道町一〇八番地(通称久世山)の九萬一邸を訪れた日時はこちらが正しかろうとのことである。

山本を九萬一に仲介した秋朱之介は、本名を西谷操といい、当時、良質の文芸書を手がける編集者として知られていた。堀口家へも出入りし、西谷が、網野菊に奨められて山本と相識になった関係から、同行した……という経緯であったようである。

わたくしも山本から、堀口翁との会見の模様については、なんどか聞かされたものだ。

「うちの伜の大學などは、パリ市内のことならどこそこの小路のすみずみまで知っているくせに、日本、いや東京のことだって碌に知っていないのは、実になげかわしいことである。またちかごろの詩人のなかには、カードに適当な任意の単語を書き込んで、裏返しにし、出鱈目に開いて順次にその単語を並べては、近代詩だとか、象徴詩とかいって自己満足しているふうなのは、まことに心外である―。そんな気炎をあげて、帰りには、もう最後だというメドックを土産にくれたものだ」

堀口翁と山本とのこの″心たのしき会見〟には、余聞がある。

当日、偶然にも堀口大學と佐藤春夫の両名が、九萬一邸を訪ね、翁が山本に二人を引き合わせたというのである。翁はそのとき、

「春夫君は立派だが、伜の大學はからきしダメで……」

と紹介されたのには、がっくりきた、と生前の堀口大學は、松本和男に語ったものだった由だから、この日の久世山の屋敷では、期せずして豪華なメンバーが顔を合わせたことになる。戦雲ますます暗くたれこめる憂鬱な日々の連続する時期で、山本にとってはめずらしく心を和ませた一日であったにちがいない。

昭和19年3月12日、堀口九萬一、山本周五郎、秋朱之介(西谷操)、そして、堀口大學、佐藤春夫が一堂に会して、家に残っていた最後のメドックを飲み尽くすというのは、なんだか、ある時代の終わりを象徴する一幕劇のようです。

「もう最後だというメドック」は、何だったのでしょう。プルミエグランクリュのワイン、シャトー・ラトゥール、シャトー・ラフィット・ロートシルト、 シャトー・ムートン・ロートシルト、 シャトー・マルゴーのいずれかだったのでしょう。

その舞台になった久世山の堀口邸も、1945年5月25日の空襲で全焼してしまいます。

秋朱之介(西谷操)は、堀口家が東京を離れ疎開するにあたり、その蔵書の処分を任されたようです。堀口家から出た「大學過眼」と印が押されたフランス語書籍は、原書に飢えていた文学者や学生にとって、掘り出し物の山となったといいます。

▲堀口九萬一の評伝としては、柏倉康夫『敗れし國の秋のはて 評伝堀口九萬一』(左右社、2008年)があります。

【2019年9月14日追記】

山本周五郎の伝記作家、木村久邇典(1923~2000)の『山本周五郎の最初の母校』(1977年、小峰書店)に収録された「堀口九萬一翁と山本周五郎」(初出は、昭和52年2月10日『公明新聞』)で、昭和19年3月12日の出会いについて考証していました。

さきに引用した『山本周五郎 馬込時代』(1983年12月10日発行、福武書店)の記述は、このときの考証がもとになっています。

木村久邇典が昭和49年12月に刊行した『山本周五郎全エッセイ』(中央大学出版部)について、昭和50年9月10日『日本経済新聞』で、松本和男から「忘れられない人―堀口さんとメドック」(昭和27年10月4日朝日新聞夕刊)というエッセイが欠けているという指摘をうけての文章です。

松本(和男)氏からわたくしが伺ったところでは、秋朱之介とは、横浜・本牧に住み、操書房を経営されていた西谷操さんのペンネームとのことである。山本さんは終戦直後の昭和二十一年一月、東京・馬込の寓居を引き払って西谷さんの隣家に住み、西谷氏の離れを借りて仕事場としていた。戦後、六冊の短編集を、操書房から出してもいる。わたくしは、堀口翁と山本さんとの会見の模様を訪ねるべく西谷さんに電話をかけた。西谷さんの答えは、素っ気ないほど明確なものだった。

「私が山本君を小石川・久世山の堀口邸へ同道した、なんていうことは一度だってありませんよ。私が山本君を知ったのは、網野菊さんから『あんまり売れていないけど、山本周五郎といういい小説を書く作家がいる』と教えられて訪ねていったのが最初で、山本君が堀口翁と会われてから、ずっとあとのことですよ」

秋朱之介(西谷操)の肉声が記録されているという意味でも貴重な証言なのですが、1975年頃、秋朱之介(西谷操)に電話で直接聴いたら、堀口九萬一と山本周五郎を仲介をした記憶がないというのです。

続けて、木村久邇典は、堀口大學の側にもその日について確認をとっています。

「山本周五郎年譜」によっても、西谷氏が製作を担当したという「日本士道記」が昭和十九年十二月、「夏草戦記」が昭和二十年三月の刊行であるから、長城先生の誤記かとも思われた。わたくしは、友人である平田文也さん(堀口大學に師事している詩人)にその旨を話した。平田さんはさっそく大學氏にこの件について質されたところ、大學先生は「私も年をとってだいぶモウロクしたが、親爺は、日記は必ずその日のうちにつける習慣を厳守していたし、山本・秋両氏が来宅されたときは、私も在宅し、佐藤春夫君も来合わせていた記憶がハッキリのこっているから、おそらく秋さんの、なにかの記憶ちがいではないでしょうか」とのお答えだった由である。まことにもって、人間の記憶ほど、不確実なものはないことを痛感させられたのであった。

秋朱之介(西谷操)から、その日の記憶が失われていたというのは、なんだか不思議な話です。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

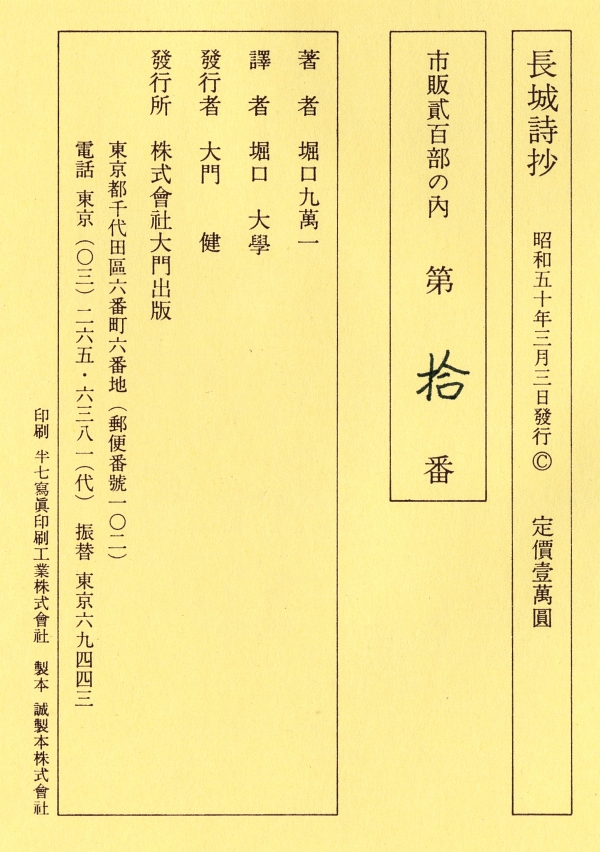

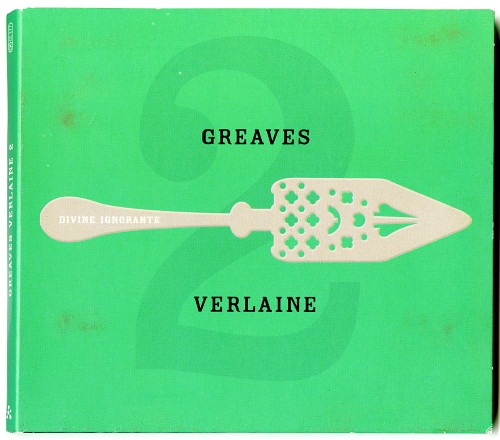

▲John Greaves『GREAVES VERLAINE』(ZigZag territoires, 2007年)

堀口大學訳の『月下の一群』には、ポール・ヴェルレーヌ(Paul Verlaine, 1844~1896)の「秋の歌」(1866年)も入っています。ジョン・グリーヴスがヴェルレーヌの詩に曲をつけた『GREAVES VERLAINE』から、その「Chanson d'automne」を。

堀口大學訳では

秋風の

ヴィオロンの

節(ふし)ながき啜泣(すすりなき)

もの憂き哀しみに

わが魂を

痛ましむ。

と始まりますが、 上田敏訳『海潮音』の「落葉」と題した訳のほうが有名かも知れません。

秋の日の

ヸオロンの

ためいきの

ひたぶるに

身にしみて

うら悲し。

ジョン・グリーヴスは、悲しいというより、不安をさそう旋律をつけています。

▲John Greaves『GREAVES VERLAINE 2』(cristal records, 2011年)

ジョン・グリーヴスがヴェルレーヌの詩に曲をつけた『GREAVES VERLAINE』の第2弾。

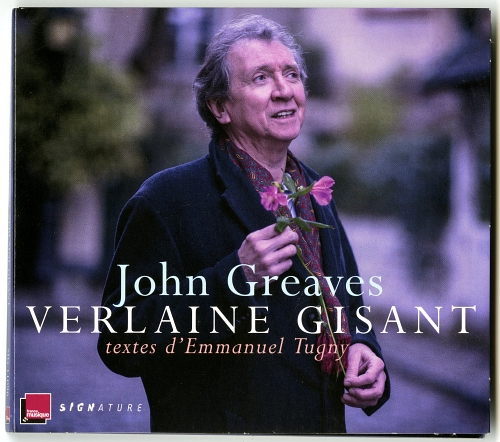

▲John Greaves『VERLAINE GISANT』(Signature, 2015年)

ヴェルレーヌ最後の日々を主題にした連作歌曲集。70年代風にいったらコンセプトアルバム。エマニュエル・テニュー(Emmanuel Tugny)の詩に、ジョン・グリーヴスが曲をつけています。

3枚ともレーベルが違うところが、今CDを出すことの難しさを感じさせますが、販売元は3枚ともharmonia mundi。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

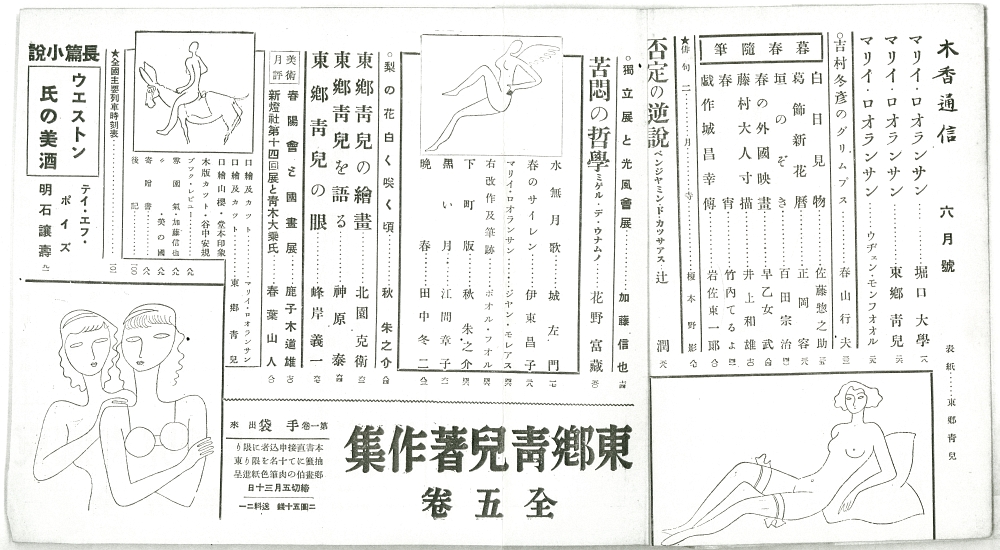

188. 1936年の『木香通信』6月号(2016年9月26日)

ふと考えてみたのですが、戦前の日本の詩人で、ビッグネームといわれるような女性の詩人の名前が思い浮かびません。

与謝野晶子は歌人のビッグネームですが、「詩人」という枠にはすっぽりおさまりません。

もしかしたら、なぜあの人の名前をあげなかったのかと、恥ずかしさのあまり地団駄踏むほど大きな名前を忘れている可能性のほうが高いのですが、何事にも忘れっぽくなりはじめた年齢ということでお許しください。

戦前の日本でも、女性の「われらが詩人」の登場を待望する人たちは、確かにいて、鹿児島の川内出身の出版人、秋朱之介(西谷操、1903~1997)もその一人でした。

昭和11年(1936)に刊行された、昭森社の小雑誌『木香通信』の編集に関わった秋朱之介は、創刊号で小特集「閨秀新人 春の詩集」を組んで、竹内てるよ、江間章子、大野良子、鈴木梅子、館美保子、莊原照子と6人の女性詩人を紹介し、第2号では伊東昌子、江間章子の詩を掲載しています。 女性の詩人を発見したいという願いを持っていたのだと思います。

上に写真を掲げた『木香通信』6月号(第2号)で秋朱之介は、2人の女性詩人への讃美というか、恋しているといってもいいようなテキストを綴っています。

『木香通信』の2号や3号は、古書店でもなかなか見かけない雑誌で、上に掲げた写真は、日本近代文学館が所蔵するもののコピーです。 表紙の絵は、秋朱之介と同じ鹿児島県出身、東郷青児(1897~1978)です。

▲『木香通信』6月号(第2号、1936年、昭森社)目次

秋朱之介と昭森社のかかわりについて、秋朱之介『書物游記』(書肆ひやね、1988年)別冊付録で、秋朱之介は次のように発言しています。

秋 いや、あの人(佐藤春夫)の本は、売れないですよ。僕はね、佐藤春夫と喧嘩しちゃった。森谷均君がね、僕を訪ねて銀座に来たんですよ。そこで、昭森社を始めたんです。一番最初に、彼が出したのが(小出楢重の遺稿集『大切な雰囲気』)、それからね、里見勝藏だとか、柳亮とかね。

私の関係では、堀口大學、佐藤春夫ね。それで『霧社』を出した。東郷青児とか、海老原喜之助、林芙美子もね、私と同県人なんですよ。その頃、林の家が落合にあったんです。行ったことありますよ。

とっちらかった発言ですが、秋朱之介が銀座に住んでいたので、昭森社は最初銀座に居を構えたということだったようです。昭森社が創業されて最初の1年は、秋朱之介が昭森社の企画・編集・制作・装釘まで深く関わっていたことは確かです。

『木香通信』の第2号は、編集後記も秋朱之介が単独で書いており、また、特集も秋と同県人の東郷青児と、秋が愛してやまなかったマリイ・ロオランサン(Marie Laurencin, 1883~1956)ですので、秋朱之介の色が特に濃い一冊です。

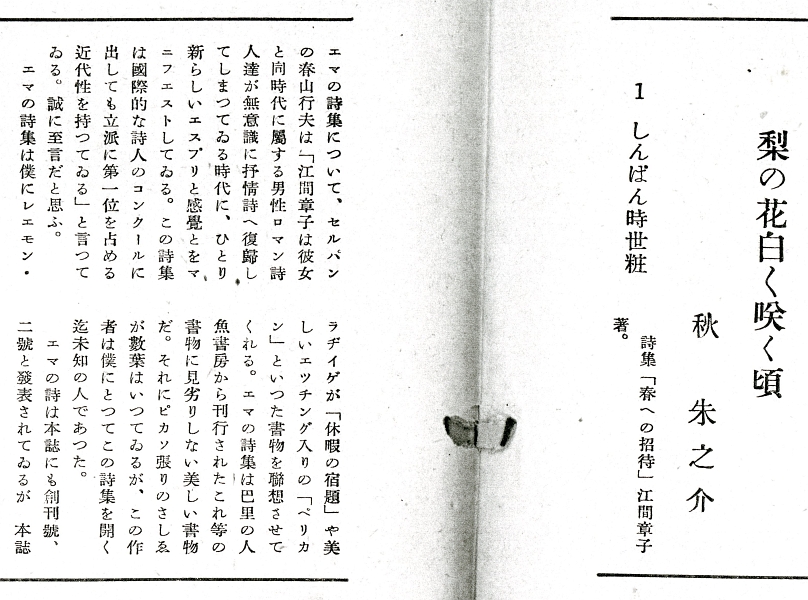

そのなかに、秋朱之介の「梨の花白く咲く頃」という二部構成の作品があります。

前半は「しんぱん時世粧」と題した江間章子の詩集「春への招待」(1936年、東京vouクラブ)への讃。「時世粧」ということばは、秋朱之介が「詩父」と慕っていた堀口大學が自身の雑誌『時世粧』(時世粧同人会、堀口大學編、1934年~1938年、全8号、「じせいそう」と読む)につけていたタイトルでもあります。

江間章子(1913~2005)は、「夏が来れば思い出す はるかな尾瀬 遠い空」の「夏の思い出」の歌詞で記憶されている人ですが、1930年代は、春山行夫・北園克衛直系のモダニズム詩、期待の新人でした。

そして、後半は、「惜春譜」と題した、ある女性詩人へ捧げた詩です。

次に掲げた秋朱之介「梨の花白く咲く頃」は、日本近代文学館が所蔵するもののコピーです。

▲昭和11年『木香通信』第2号(昭森社) 秋朱之介「梨の花白く咲く頃」

そのテキストも書きおこしておきます。

梨の花白く咲く頃 秋朱之介

1 しんぱん時世粧

詩集「春への招待」江間章子著。

エマの詩集についてセルパンの春山行夫は「江間章子は彼女と同時代に屬する男性ロマン詩人達が無意識に抒情詩へ復歸してしまつてゐる時代に、ひとり新らしいエスプリと感覺とをマニフエストしてゐる。この詩集は國際的な詩人のコンクールに出しても立派に第一位を占める近代性を持つてゐる」と言つてゐる。誠に至言だと思ふ。

エマの詩集は僕にレエモン・ラヂイゲが「休暇の宿題」や美しいエッチング入りの「ペリカン」といつた書物を聯想させてくれる。エマの詩集は巴里の人魚書房から刊行されたこれ等の書物に見劣りしない美しい書物だ。それにピカソ張りのさしゑが數葉はいつてゐるが、この作者は僕にとつてこの詩集を開く迄未知の人であった。

エマの詩は本誌にも創刊號、二號と發表されてゐるが本誌に光を放つところの星菫花として本誌の讀者にはしたしい名である。

エマはアフリカの寶石海岸で一九××年アルチユル・ラムボオの子供として生れた。アフリカには春もなければ冬もない、エマはその眞夏の國で幼時を象牙や寶石の取引所の中に過した、エマは粒の揃ったダイヤモンドをまだ文明人のけがれた胸や指に飾られない、装飾品以前の寶石を玩具として育つて來た。またエマはその少女時代をよく旅行に過した、父ランボオの愛撫を一身に受けて、よく父と旅行した。コンゴオにも行った、象牙海岸にも行った。モロツコにも行った、だからエマの詩には熱帯地方の太陽の熱とダイヤモンドの輝きと、かたさが混ぜられてゐるのである。

一九××年、エマはマルセイユの埠頭にひとりしよんぼりと立つてゐた。それは秋の夕ぐれであつた。大陽と熱砂にやけた黒いアフリカの小娘には、マルセイユの秋がしみじみと身にしみた。エマはその時一人だつた。たつた一人の父を失ひ、さびしいかなしみをその鳩胸の中に秘めて、巴里行の汽車を待つてゐるエマであつた。

巴里へ出たエマはまつすぐにジヤン・コクトオの扉をたたいた。劇場に世話してくれといふのである。コクトオは手をたたいてよろこんだ。エマはその時の感激を終生忘れることは出來ないといふのである。さもあらう。そうしてエマは舞臺に立った。はじめて踏む脚先はエマにはアフリカの太陽よりもあついやうな気がした。そうして最初の芝居はコクトオの「エツフエル塔の花嫁花婿」だつた。エリックサテイが伴奏した。エマは巴里の黑い人氣娘になった、エマはコチイの店によく遊びに出かけた。だからジヨセフイン・ベーカーとは懇意な間柄である。エマはまたパブロオ・ピカソの扉をたたいたこともあつた。マリイ・ロオランサンの灰色と桃色のアトリエを訪れたこともあつた。

しかしエマにとって、巴里の夕暮ほどかなしいさびしいものはなかつた。エマはアフリカをいつも思ひ出した、窓邊に立つて。その姿をマリイ・ロオランサンは「窓邊娘子」として寫してゐる。「扇」といふ詩集にはいつてゐる有名な繪だ。

一九××年エマは東洋行の汽船に乗り込んでゐた。父ラムボオの血をうけたエマは、一ところにじつと留ることの出來ない女性なのである。生涯を旅から旅へ。だからエマの詩にはエキゾテイツクな美しさがある。

日本のヴアレリイ的な詩人春山行夫が、エマの「春への招待」を評して。國際的な詩人のコンクールに出しても立派に第一位を占める近代性を持つてゐる、といつた言葉は、良く、つかまへやうとすれば飛び立つて了ふ小鳥のやうなエマをつかまへた言素である。なをつけ加へてをかねばならぬことは、この詩集が、詩人北園克衛によつて刊行されたといふことである。

エマを、いつ迄も日本につないでをくために。この「春への招待」は一つの純金のくさびになるであらう。

エマ!

2 惜春譜

五月

晩春

みどりの葉つぱの衣をつけた

サクラ竝木

×

寫眞館

つたのからんだ

窓邊に立つて

水色の小娘

×

うすあかり

たくさんの蝶々が

そなたの周圍にたはむれて

×

レエスのシヨオル

花の簪 白い肌着の小娘よ

そなたの墓がぬれてゐる

この おそ春

×

矢車草

そなたの帽子のかざりになつた

はつ夏

×

二つの頬がくつついた

泣いてゐる

娘同志

――晩春

×

あゝ 暮春

そよかぜふいて こころもそぞろに

たれをか待たむ 廂の下

矢草咲いて いつか初夏

×

莊園の春 九重の葩

原野の眺 毛氈の彩

照日曇日 愛戀の想

子鳥蝶々 鳴て舞て

×

戀しさは

暮春の夜ふけ

窓をあけてみる

サクラのしげみ

×

梨の花 白く咲く頃

春の花いづこにありや

わが胸のさはぎを知らず

今はなき君が笑まひよ

梨の花 白く咲く頃

春の花 いづこにありや

珍しいくらい浮かれたテキストです。なんというか、恋しているテキストです。

江間章子の回想によれば、このころ、秋朱之介は江間章子の詩集制作も申し出ていたようですが、1930年代には実現できず、1990年になって江間章子の詩集『タンポポの呪咀』(書肆ひやね)の装幀をするという形で、ようやく実現することができました。

一方、この「惜春譜」という詩には仕掛けがあって、「莊原照子」という名前を読み込んだ連があることにお気づきでしょうか。折句というかアクロスティックというか、「莊」「原」「照」「子」の文字を冒頭に置いています。このことからも間違いなく「惜春譜」は莊原照子に捧げられた詩と思われます。莊原照子(1909~1999、山口県防府市出身、鳥取で亡くなる)は、詩文集『マルスの薔薇』(1936年、昭森社)一冊だけを残し、それゆえに1930年代の詩を愛する人たちに記憶され続けている存在です。

秋朱之介は、『マルスの薔薇』を編輯・装幀しています。この少し判りにくい贈詩を莊原照子はどう受け止めたのか、あるいは受け止めなかったのか、気になるところです。

ただ、この恋文ととられてもおかしくないテキストを2つ一緒に並べられたとき、2人の女性がどう思うかと考えると、秋朱之介が「梨の花白く咲く頃」でした配置は、2人の女性にとっては、愉快なものではなかったのではないかとも想像されます。洒落ていて、おもしろいテキストなのですが、デリカシーに欠いたという点で、大失敗をおかしているテキストだったのではないかと思います。

▲『木香通信』6月号(第2号)秋朱之介による「後記」と奥付

秋朱之介「後記」も書きおこしておきます。

後記

微笑もしらぬ幾明けがたの遣瀬なさ、戀もない幾夕暮れのあぢきなさ、おゝ、むらさきの、こむらさきのみなつきよ、おまへよ、女の肌のひやりと冷たい、戀の季節よ、矢車草、チユリツプ、花あやめ、杜若、藤の花、桐の花、罌粟の花までもむらさきの、水晶のやうな季節よ。處女のおつぱいに、いつぱい乳のたまる頃、そうしてすべてのものがむしばまれる頃、昆虫よ、蝶々よ、大理石像のための葡萄の葉つぱよ、そのかげの小さな花々よ、蟻よ、蜂よ、白い商船よ、水色の帽子よ、知らぬ女よ、港や都會の片隅をむしばんでゐるむらさきの女達よ、賣春婦よ。ああ、微笑もしらぬ幾明けかたの遣瀬なさ、戀もない幾夕暮れのあぢきなさ、むらさきの、こむらさきのみなつきよ。と、こんなのん氣な後記を書いて居られる程、今月は氣持よく仕事に醉ふて編輯しました。少し表紙があまつたるい氣持がしないでもないが、東郷靑兒とマリイ・ロオランサンではかたくならうたつてなれるものではない。次號は巴里すうぶにいる特輯。日本にゐて巴里を散歩しやうといつたすばらしい豪華版。それに今月出版されたマリイ・ロオランサン詩畫集と東郷靑兒の手袋の美しさはどうだ。昭森社創立以来の豪奢本として、きつと皆様の御好みに添へるものとして責任をもつておすすめ出來るものである。それに前月號の本欄で御紹介申上げた『憂欝症の解剖』は果然帝國大學及早稻田大學等に大きな過紋を捲き起して大學生のために刊行したやうな不思議な反響を得ることとなつて了つた。さもあらん、大學生ともあらうものがバアトンの憂欝症の解剖を知らんでは卒業があやうからう。この國家的非常時にこんな面白い本を讀んで頭の大掃除をし大いに國家、文化のために盡すべきだ。

尚、大書御知らせすることがある。それは元第一書房のセルパンを編輯し、また第一書房の出版をやつて居られた、先輩三浦逸雄氏が今月から入社されたことである。そうして日に月に昭森社及木香通信の飛躍、強化、今後のめざましい躍進に期待されたい。

(秋朱之介)

残念ながら、『木香通信』第3号になると、「後記」は新しく入った三浦逸雄が単独で書いており、秋朱之介の文藝路線からジャーナリスティックな方向へ編集方針の転換が図られたようです。それと同じくして、秋朱之介も昭森社の現場から離れていったようです。

秋朱之介『書物游記』(1988年、書肆ひやね)に収録された、書き下ろしエッセイ「美しい本について」の最後の部分の記述からも秋朱之介の「女性作家」への待望が垣間見えます。

美しい本については、ボクが編集していた「書物」に、寿岳文章氏の“美しい本とは何か”という記事がある。これ以上つけ加えることないだろう。最後に座右の宝として五冊だけ選ぶなら何を選ぶかといったら、ボクは芥川龍之介の『春服』、佐藤春夫の『車塵集』、安西冬衛の『軍艦茉莉』、柳原白蓮の『踏絵』、矢野目源一の『恋人へおくる』をとる。これらの本はみなボクが持っていた本で、ふるとしの雪はいまいずこにありや、である。

「惜春譜」の「梨の花 白く咲く頃 春の花 いづこにありや」という詩句の源泉にもなっていますが、秋朱之介(西谷操)は、「ふるとしの雪はいまいずこにありや」というヴィヨンの詩句が大好きだったようで、繰り返し使っています。(この訳は、城左門と矢野目源一の共訳『ヴィヨン詩抄』椎の木社、1933年11月)

矢野目源一『恋人へおくる』に収録されたフランソワ・ヴィヨン「古代美姫の賦」では、「去歳降りし白妙の雪はいづこぞ」と訳されています。

改めて、秋朱之介(西谷操)が選んだ「座右の宝」5冊を見てみます。

■ 芥川龍之介『春服』大正12年(1923)6月 装釘者・小穴隆一 春陽堂

■ 佐藤春夫編訳『車塵集』昭和4年(1929)9月 装釘者・小穴隆一 武蔵野書院

■ 安西冬衛『軍艦茉莉』昭和4年(1929)4月 厚生閣書店

■ 柳原白蓮『踏絵』大正4年(1915)3月 竹柏會出版部

■ 矢野目源一編訳『恋人へおくる』昭和8年(1933)8月 第一書房

あでやかでモダーンな書目が並んでいます。まず何より、どの本も内容がいいのです。大古典とまではいいませんが、マイナークラシックとして現在の読みにもたえる本が並んでいます。

『春服』には「トロッコ」「藪の中」などが収められ、『軍艦茉莉』(装幀は西脇マジョリー)には「ちょうちょうが一匹韃靼海峡を渡って行った」などよく知られる詩句が収められています。『踏絵』は、NHK朝ドラの「花子とアン」で、思いがけず有名になってしまいましたが、竹久夢二装の初版は気品のある一冊です。『車塵集』も『恋人へおくる』もよくできた詩のアンソロジーです。

そして、『踏絵』と『車塵集』が女性の作品だということに秋朱之介ならではの選択があります。秋朱之介は、女性的なものを求めて、女性的な美しさのある本を作りたかったのではないかと思います。

人は秋朱之介を凝った「限定版」と結びつけて語りがちですが、秋朱之介が好きだった本が、どの本も限定版として出されたわけでなく、一般書というところも大事だという気がします。本作りにおいて、内容が何より大事というのが、秋朱之介(西谷操)の基本姿勢だったと、改めて感じます。こういう5冊を選ぶ感性というのは、すばらしいと思います。

秋のことを考える度に思うのですが、こういう感性を育てる「感情教育」は、秋が10代まで過ごした川内でありえたのでしょうか。川内を出て、都会に行くことで育まれたのでしょうか。川内時代の秋朱之介(西谷操)のことは、ほとんど分かっておらず、何が「秋朱之介」を育てたのか、謎のままです。

【附記】

鳥取の手皮小四郎氏のご厚意で、手皮氏が鳥取の詩誌『菱』に連載されていた『モダニズム詩人 莊原照子 聞書』から、連載第15回「秋朱之介、『マルスの薔薇』を編む」(『菱』175号、2011年10月1日発行、詩誌「菱」の会)を読むことができました。編集者と作家の意思の疎通がうまくいかず、関係が続かなかった経緯を知ることができ、胸がいたみます。

秋朱之介は『マルスの薔薇』のあとがきで、「自分で装釘して五日で作り上げた」と書いていますが、秋朱之介の先走った好意から「テルちゃんの知らぬ間に出来上」がり「テルちゃんを快活にすることを信じて」一冊の本にまとめられたとはいえ、誤植の多さなど、莊原照子を「快活にすること」のない不満の大きい第一作になってしまいました。

手皮氏によれば、莊原照子が『マルスの薔薇』刊行直後の昭和11年9月に発表した文章では「社主(森谷均か)からは、私自身が校正すべきでしたと詫状をもらひ、怒る事もならない」とあり、今であれば自主回収になるような校正の不備があった本でした。完璧な第一作を夢見ていたであろう荘原であれば、のちに秋朱之介について語ったという罵倒についても理解できます。

とはいえ、秋の拙速さでおかげで、莊原照子唯一の本が世に残ることになったわけですから、世の中の巡り合わせは不思議なものです。

莊原照子『マルスの薔薇』も、江間章子『タンポポの呪詛』も、古書店でもなかなか出回らない本で、実は、まだ手にしたことはありません。『タンポポの呪咀』のテキストは『江間章子全詩集』(1999年、宝文館出版)で読むことができますが、『マルスの薔薇』を含む莊原照子のテキスト群が良い形で校訂され、出版されればいいのになと願っています。

【附記2】

莊原照子が『日本詩壇』(四巻九号・昭和11年9月)に発表した「我が芸術の為に」での「社主(森谷均か)からは、私自身が校正すべきでしたと詫状をもらひ、怒る事もならない」という記述を知って、ある推測が浮かびました。推測というより邪推の部類ですが。

昭森社の『木香通信』8月号(第3号、昭和11年8月1日発行)に次の近刊広告が掲載されています。

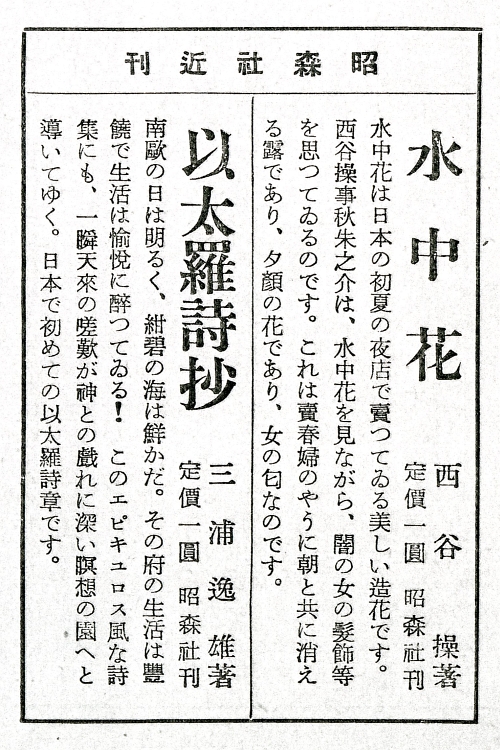

西谷操(秋朱之介)の第一詩集『水中花』が昭森社から刊行予定という広告です。

秋朱之介は、三笠書房『書物』(葭月號、第一年第二冊、昭和8年11月1日發售)に発表した「椿花」に、《未完詩集「戀ごころ」より》と書き添えていて、自身の詩集の刊行を意識していたことは確かです。

残念ながら、この『戀ごころ』も昭森社の『水中花』も刊行されることはなく、秋朱之介はその生涯で、自らの詩集を刊行することはありませんでした。

なぜ昭森社から『水中花』が刊行されなかったのか。もしかしたら、莊原照子の『マルスの薔薇』出版から生じたもめごとが、昭森社での『水中花』出版の機会が失われた理由の一つだったのではないか、そんな気がします。

秋朱之介は、莊原照子の『マルスの薔薇』を残したことで、自身の詩集『水中花』を出版する機会を失った、のかも知れません。

【2024年10月24日附記】

秋朱之介と莊原照子の関係についてご教授くださった手皮小四郎さんが、2024年9月16日に亡くなられたそうです。81歳。

『木香通信』での「莊」「原」「照」「子」の文字を冒頭に置いた秋朱之介のアクロスティックを、たいへん面白がってくださいました。

まだまだ聞いておきたいことがありました。

あの世で、こっちにくるのが早いよと、荘原照子さんにしかられているのではないでしょうか。

ご冥福をお祈りします。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

秋朱之介「梨の花白く咲く頃」に「そうして最初の芝居はコクトオの「エツフエル塔の花嫁花婿」だつた。エリックサテイが伴奏した。」とあるので、やはりここはエリック・サティ(Erik Satie, 1866~1925)の音楽を。

6人組のほうの『エッフェル塔の花嫁花婿』でなくて、

台本ジャン・コクトー、音楽エリック・サティ、美術・衣装パブロ・ピカソの1917年作品『パラード(Parade)』を。

正しい選曲ではないような気もしますが。

今年がサティ生誕150年ということで、サティの作品がいろいろ出ています。そのひとつ10枚組CDボックス『TOUT SATIE!』(ERATO、2015年)から。 演奏は、パリ音楽院管弦楽団(Orchestre de la Société des Concerts du Consevatoire)、指揮はルイ・オーリアコンブ(Louis Auriacombe)、録音は1967年。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

187. 1936年のモラエス『おヨネと小春』(2016年9月4日)

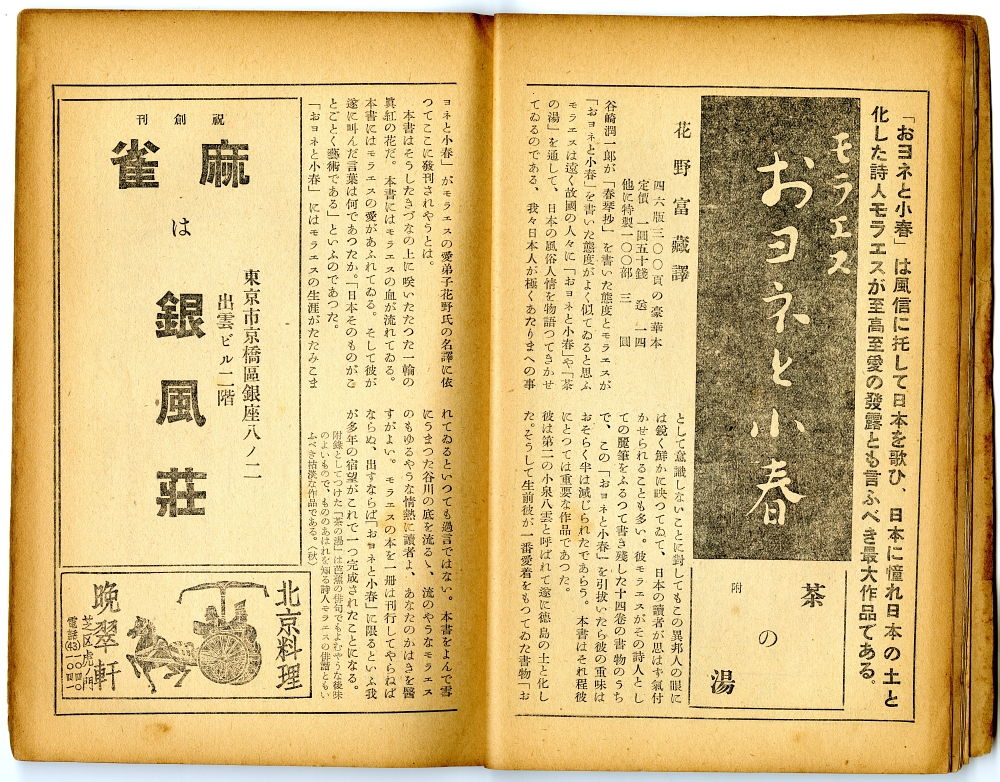

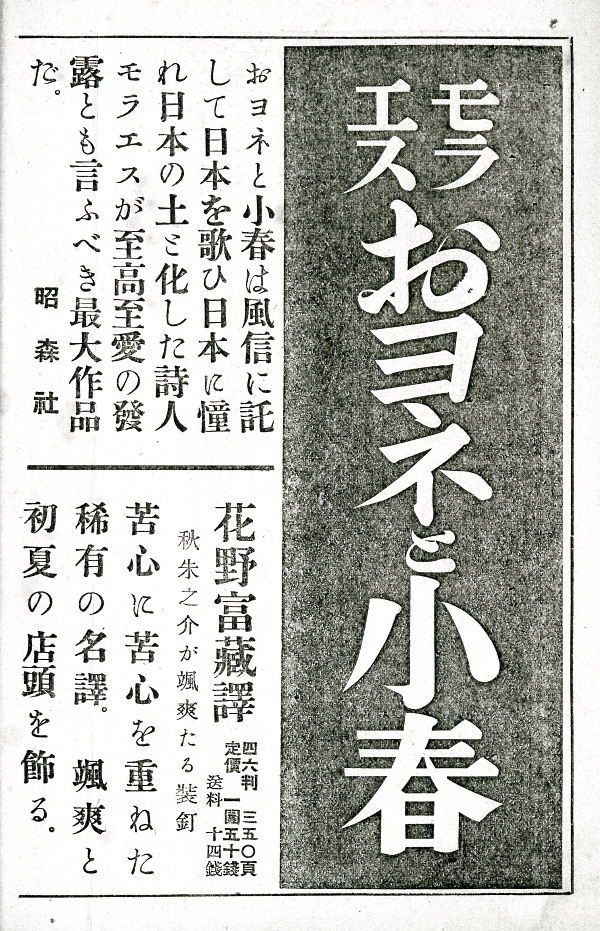

徳島に骨を埋めたポルトガル人作家、ヴェンセスラウ・デ・モラエス(Wenceslau de Moraes, 1854~1929)の『おヨネと小春』です。ポルトガル語版は1923年に刊行されています。これは1936年に昭森社から刊行された花野富藏(1900~1979)訳です。 タイトルに「東京 銀座」とある本も珍しい気がします。

背の黄のクロスは、80年の経年でくすんでしまっていますが、表紙の市松模様は雲母(キラ)刷りで、今もあざやかです。とてもかわいらしくて、「瀟洒」という言葉が似合う本です。

本には、装釘者の名前は記されていないのですが、鹿児島・川内出身の出版人・装釘家、秋朱之介(別名・西谷操、1903~1997)の手になるもの、ということで間違いないと思われます。

▲昭森社版『おヨネと小春』表紙

この写真だと、雲母刷りのよさがでていません。すいません。

▲昭森社版『おヨネと小春』奥付

昭森社は、関西出身の森谷均(1897~1969)が、小出楢重(1887~1931)の遺稿『大切な雰圍氣』をもって上京し、書物展望社に居候したあと、昭和10年(1935)、東京の銀座に立ち上げた出版社です。その創設当時、銀座に拠点をおいていた秋朱之介(西谷操)が、昭森社の企画・編集・装釘を手伝ったようです。昭森社は戦後、神田に移って、その昭森社ビルに、書肆ユリイカと思潮社がテナントとして入っていたことでも記憶に残るかもしれません。

なぜ『おヨネと小春』が、秋朱之介の装釘かというと、昭森社が出していたリトルマガジン『木香通信』の広告の記載によります。

▲『おヨネと小春』の刊行前、昭和11年(1936)4月1日に発行された『木香通信』四月號・創刊號――小出楢重七週忌紀年特輯・閨秀新人春の特集――から「モラエス おヨネと小春」の広告ページ。

この近刊広告にある附録の「茶の湯」の入った『おヨネと小春』は、見たことがありません。

ちなみに、『木香通信』四月號・創刊號の編集後記は森谷均と秋朱之介の2人で書いています。昭和11年2月26日の二二六事件などの影響で、創刊時期が遅れたようです。

この『おヨネと小春』近刊広告を書きおこしてみました。(『木香通信』八月號掲載の同じ広告テキストも参照して、一部変更しています。)

「おヨネと小春」は風信に托して日本を歌ひ、日本に憧れ日本の土と化した詩人モラエスが至高至愛の發露とも言ふべき最大作品である。

モラエス

おヨネと小春 付 茶の湯

花野富藏譯

四六版三〇〇頁の豪華本

定價 一圓五十銭 送 一四

他に特製一〇〇部 三圓

谷崎潤一郎が「春琴抄」を書いた態度とモラエスが「おヨネと小春」を書いた態度がよく似てゐると思ふ。モラエスは遠く故國の人々に「おヨネと小春」や「茶の湯」を通して、日本の風俗人情を物語つてきかせてゐるのである。我々日本人が極くあたりまへの事として意識しないことに對してもこの異邦人の眼には鋭く鮮かに映つてゐて、日本の讀者が思はず氣付かせられることも多い。彼モラエスがその詩人としての麗筆をふるつて書き残した十四巻の書物のうちで、この「おヨネと小春」を引抜いたら彼の重味はおそらく半ばは減じられたであらう。本書はそれ程彼にとつては重要な作品であった。彼は第二の小泉八雲と呼ばれて遂に徳島の土と化した。そうして生前彼が一番愛着をもつてゐた書物「おヨネと小春」がモラエスの愛弟子花野氏の名譯によつてここに發刊されやうとは。本書はそうしたきづなの上に咲いたたつた一輸の眞紅の花だ。本書にはモラエスの血が流れてゐる。本書にはモラエスの愛があふれでゐる。そして彼が遂に叫んだ言葉は何であつたか。「日本そのものがこ とごとく藝術である」といふのであった。

「おヨネと小春」にはモラエスの生涯がたたみこまれてゐるといっても過言ではない。本書をよんで雲にうまつた谷川の底を流るゝ、流のやうなモラエスのもゆるやうな情熱に讀者よ、あなたのかはきを醫すがよい。モラエスの本を一冊は刊行してやらねばならぬ、出すならば「おヨネと小春」に限るといふ我が多年の宿望がこれで一つ完成されたことになる。

附録としてつけた「茶の湯」は芭蕉の俳句でもよむやうな後味のよいもので、もののあはれを知る詩人モラエスの俳諧ともいふベき枯淡な作品である。〈秋〉

広告文の最後に「〈秋〉」と執筆者名を明記しています。近刊広告の宣伝文を書くのは担当編集者の場合が多いので、秋朱之介は『おヨネと小春』の制作に関わっていた可能性がかなり高いことが知れます。ただ、この広告文だけでは、「附録として~」以下の部分だけが秋のテキストなのか、全体が秋のテキストなのか、森谷のものか、また別の編集者のものか判断は難しいところですが。

編集者は黒子的存在で、広告文などに自分の名前を入れることはまずないのですが、秋朱之介は、自分が編集した本や雑誌の広告文には「(秋)」や「(秋朱之介)」の名を入れる人です。

▲『おヨネと小春』刊行後の昭和11年8月1日に発行した『木香通信』八月號に掲載された広告から。(日本近代文学館所蔵のもののコピー)

「秋朱之介が颯爽たる装釘」と広告文にありますので、間違いなく『おヨネと小春』の装釘者は秋朱之介です。

秋朱之介は、皮革を使ったクォーター装の装釘を得意として、1932年に発表した「特殊出版に關するノート」では、「皮は外國物に限る。布装の本は試みる氣はない。」とまで言っていましたが、この時期、そうした思い込みから自由になったのでしょうか、『おヨネと小春』の黄色いクロスの使い方は、とてもかわいらしくて素敵です。

この瀟洒な製本を担当したのは中村重義と思われます。その根拠は『木香通信』四月號・創刊號に掲載された次の広告です。

その中村製本所の広告文も「(秋朱之介)」の名前入りで書かれています。

フランス大使館、ブラジル大使館の製本をやってゐる中村重義君は我國で最優秀な製本技術者である、仕事の上に於てはウイリヤム・モリスのこころを自分のこころとして完成出來る男である。

さうした點に於て昭森社の製本は全部中村君に委して安心してゐる。

それでゐて製本料はどこよりもやすく、期日を正確に守る男だ。どうか中村君のと[こ]ろで製本されるやうに各位に小生からもお願申上ます。(秋朱之介)

秋朱之介は、「ウイリヤム・モリスのこころを自分のこころとして完成出來る男」と仕事をする装釘家でした。

古い雑誌を見ていると、いろんな発見があって、愉しいです。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

ということで、ポルトガルの音楽家マリア・ジョアン&マリオ・ラジーニャ(Maria João Mário Laginha)の2000年作『ショリーニョ・フェリス(Chorinho Feliz)』から、マリア・ジョアンとジルベルト・ジルのデュエット「o chão da terra(大地)」を。

アルバム全体は、ブラジルとポルトガルが混じり合った怪作。

久しぶりに聴いてみたら、とても楽しかった。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

186. 1927年の『藝術市場』―避暑地ロマンス号(2016年8月19日)

ちょっと前の話になりますが、古本屋さんに立ち寄ると、棚の横に黒っぽい塊がありました。

話を聞くと、二、三日前、あるお客さんのおじいさんの家を取り壊すにあたり、本をいくらかでも引き取ってほしいという依頼で、見に行ったら、押し入れの奥に隠れるようにしてあった包みだそうです。

昭和初期エログロナンセンスものの雑誌のかたまりでした。

梅原北明一派の『グロテスク』『古今桃色草紙』『變態資料』『奇書』『風俗資料』『談奇黨』『猟奇畫報』『藝術市場』『變態黄表紙』などの雑誌が、大揃いではありませんでしたが、結構な量ありました。城市郎の『発禁本』などで見たことのある雑誌です。あと戦後の高橋鐵もの『人間探究』『あまとりあ』『愛苑』とかも。

鹿児島でこの種の雑誌がまとめて出てくるのは珍しいので、昭和初期のものを、いくらか分けてもらいました。やはりネットばかりでなく、実際に本屋さんに足を向けないと、こういう出会いはありません。

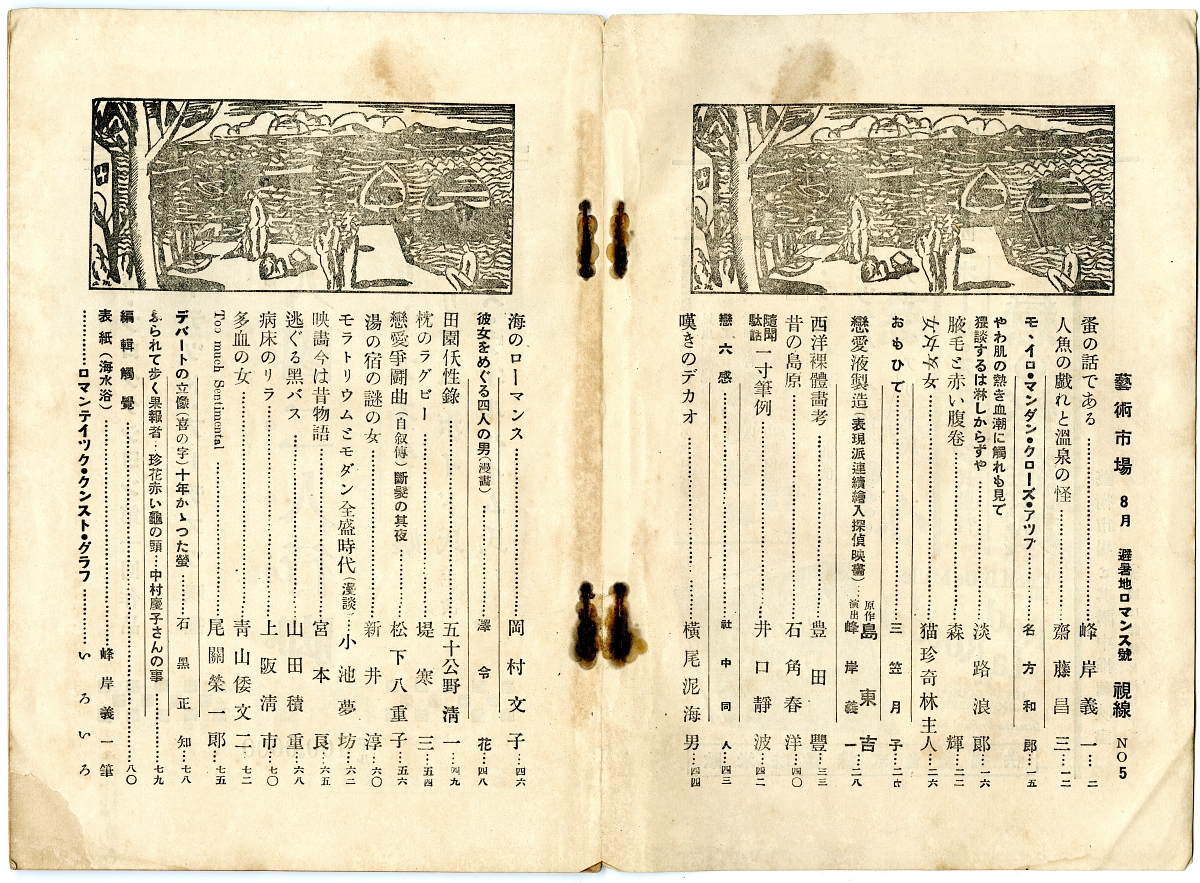

写真は、その中の一冊、1927年8月発行の雑誌『藝術市場』(藝術市場社)。避暑地ロマンス号。

夏向けのさわやかな表紙です。表紙画は峰岸義一。

『藝術市場』誌の発行人は画家の玉村善之助(玉村豊男のお父さん)で、編輯代表は画家の峰岸義一。ともに画家です。『藝術市場』は、全部で7号刊行されたようですが、これはその第5号。古本屋さんにあったのはこの1冊だけでした。

そのページをめくっていると、なんだか見覚えのある図像がありました。

あ、古賀春江の『海』(東京国立近代美術館蔵)だ。

『藝術市場』が1927年で、古賀春江の『海』が1929年ですから、『藝術市場』のほうが先です。

このことに関連する話を、確かNHKブックスの速水豊『シュルレアリスム絵画と日本』(2009年5月)で読んだと、改めて引っ張り出すと、2000年代になって、東京国立近代美術館ニュース『現代の眼』やNHKの『日曜美術館』で、大谷省吾が、古賀春江の『海』の女性像が、『原色写真新刊西洋美人スタイル第9集』(青海堂)という絵葉書セットの1枚がもとになっていること(刊記がないので年代は不明)を発表していて、さらに、それが1917年ハリウッド映画『雨中の逃亡』の女優グロリア・スワンソンのスティール写真がもとになっていた、といったことが書かれていました。

しかし、画家仲間がつくっていた雑誌、1927年の『藝術市場』誌のことには言及していません。

もしかしたら、新情報かと思って、もう少し調べてみましたら、2011年、大谷省吾が『現代の眼』588号掲載の「古賀春江の《海》はどこの海?」というエッセイで、筑波大の五十殿利治から、《海》のモダンガールと同一のイメージが、雑誌『芸術市場』の1927年8月号にモノクロで掲載されている事を指摘されたということを書いていて、すでに、この図版のことも知られていました。

というわけで、新情報ではありませんでした。ちょっと残念。それでも5年前の話です。

速水豊『シュルレアリスム絵画と日本』で峰岸義一についての記述がないか、調べてみましたら、次の個所だけでした。

三岸(好太郎)に大きな影響を与えた展覧会とは、上野の東京府美術館(現在の東京都美術館)で1932年12月6日から20日まで開催された巴里。東京新興美術展覧会である。1929年に渡仏した画家、峰岸義一が中心となって企画し、フランスの批評家アンドレ・サルモンの協力を得て実現した同展は、同時代のフランス前衛絵画の様々な流派の作品をまとめて展示した画期的な催しであった。注目すべきは、この展覧会の組織にアンドレ・ブルトンが関わったことであり、おそらくそのことが原因となって、出品作品のなかにシュルレアリスム絵画が多く含まれていたことである、日本においてシュルレアリスム絵画を実見することができる貴重な機会が、初めて訪れたのであった。(p225)

▲速水豊『シュルレアリスム絵画と日本』(2009年、NHKブックス)

同じく古本屋さんで購入した、1930年9月の『風俗資料』第5冊には、「マックス・エルンスト怪奇畫選」として1929年12月に刊行された『百頭女』の図版が早速ブートレグされていたりして、やはり古雑誌に直接あたると、いろんな発見があると感じました。

▲『藝術市場』避暑地ロマンス号目次

▲『藝術市場』避暑地ロマンス号奥付

『藝術市場』誌の発行人は画家の玉村善之助で、編輯代表は画家の峰岸義一。ここに例えば、瀧口修造とか北園克衛の名前があると、かっこいい雑誌という感じになるのでしょうが、『藝術市場』は、なんというか、緊張感のない、ゆるい雑誌で、読みながらも「?」が次々と浮かびました。面白がるにもコツがいりそうです。

関東大震災と15年戦争の間にあった、日だまりのような時代、モダンボーイ・モダンガールが闊歩する世界でつくられた、その時代の空気を真空パックしたような雑誌のひとつかと思います。

ただ、この昭和初期のエログロナンセンスのノリに全肯定的に付いていけるかというと、21世紀の人間はそうともいえず、いいものもあれば受け付けないものもあると、批判的に読んでいくしかないようです。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

「避暑地ロマンス号」にあわせて、大空を見上げるような気分で、

渚十吾『きみの口笛は大空に』(2010年、WAIKIKI RECORD)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

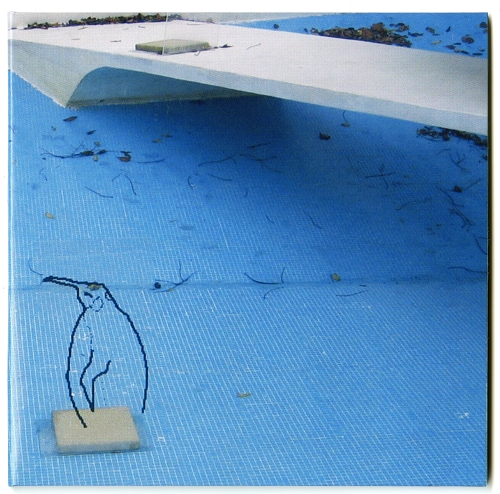

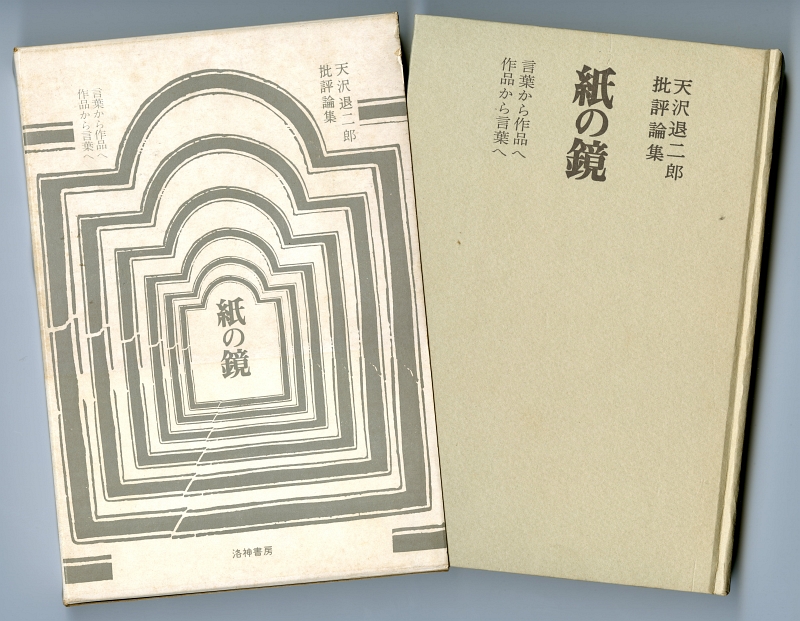

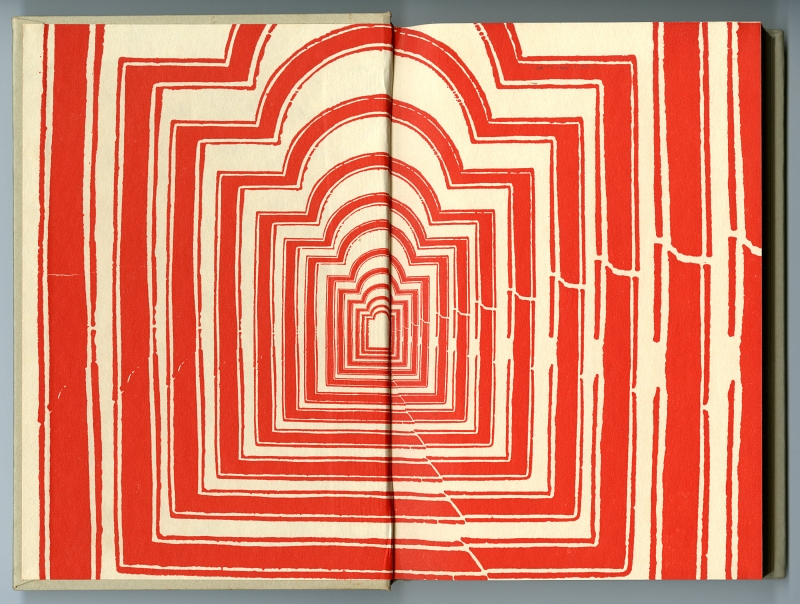

185. 1968年の天沢退二郎『紙の鏡』(2016年8月5日)

天沢退二郎の最初の批評論集です。『紙の鏡』というタイトルに「言葉から作品へ 作品から言葉へ」と添えられています。京都の洛神書房から出ています。装本は平田自一。

1963年ごろ新芸術社から『詩はどのように可能か』というタイトルで刊行される予定だった最初の評論集が、5年を経てようやく形になりました。

1967年『現代詩手帖』連載の詩評が収録されていて、「ピーター・ダックの蟹」と題されたテキストがあります。そのなかで、アーサー・ランサム(Arthur Ransome, 1884~1967)の『アマゾン号とツバメ号』シリーズから『ヤマネコ号の冒険』(原題は『Peter Duck』)に登場するピーター・ダック老人が語る蟹たちの夢魔性を論じているのを読むと、70年代に天沢退二郎が書いた少年少女物語『オレンジ党』シリーズとアーサー・ランサムの『アマゾン号とツバメ号』シリーズとのつながりも感じます。

思えば、1967年から1968年かけて岩波書店から刊行されたアーサー・ランサム全集全12巻(岩田欣三・神宮輝夫訳)のインパクトは大きかった気がします。学校図書館の華でした。

ここ「スワロウデイル」という名前も、アーサー・ランサムがもとになっています。

▲『紙の鏡』の箱と帯

▲『紙の鏡』の見返し

▲『紙の鏡』の奥付

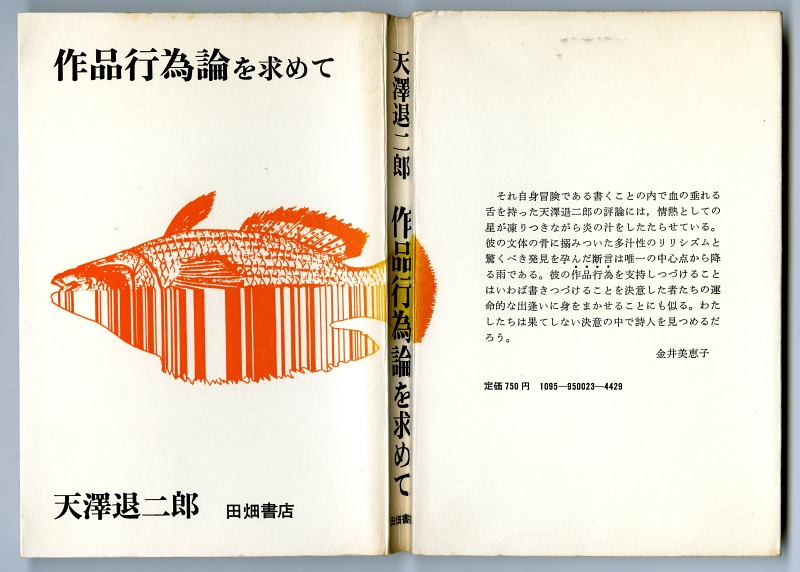

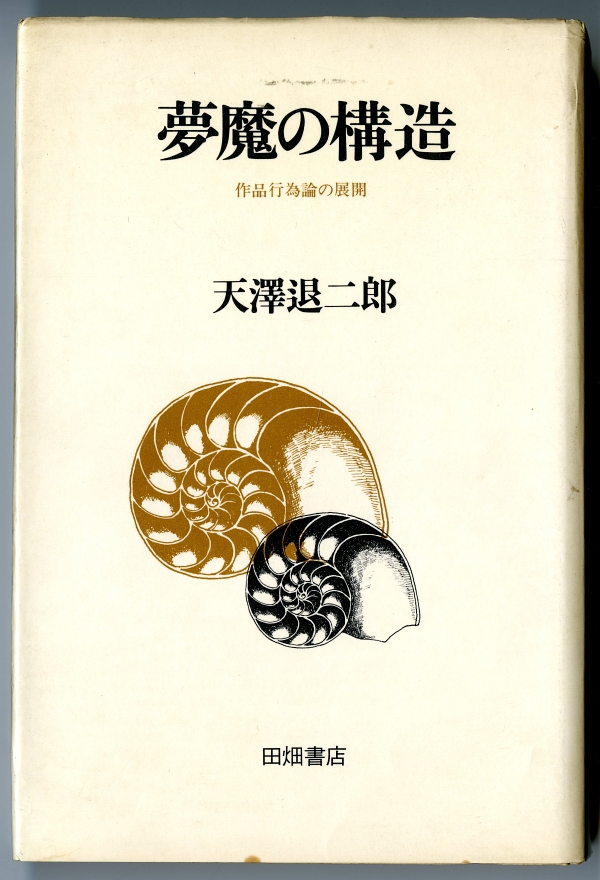

子ども向けの本については、第2批評論集『作品行為論を求めて』(田畑書店, 1970)では、アーサー・ランサムやC・S・ルイスの書評があり、第3批評論集『夢魔の構造』(田畑書店, 1972)では、ウィンザー・マッケイの『リトル・ネモ』についてその夢が悪夢に移行する画力をたたえています。1969年イタリアでの復刻版の仏訳を見ての文章ですが、最近は、ウィンザー・マッケイの著作権が切れたのか、いろいろな版元から復刻版が出ています。その視覚的な強さは今も衰えることはありませんが、20世紀初頭の新聞カラー印刷の復刻は、なかなか難しいようです。

▲第2批評集『作品行為論を求めて』(田畑書店, 1970年5月25日第1刷発行)装幀は吉岡實。

ここでは「澤」と一点しんにょう。

▲第3批評集『夢魔の構造』(田畑書店, 197210月25日第1刷発行)装幀は吉岡實。

ここでは「澤」と二点しんにょう。名前の表記は本ごとに揺れています。

洛神書房『紙の鏡』のような造りの本は好きです。

手もとに京都の洛神書房の本は、外に2冊あります。装本はどれも平田自一。

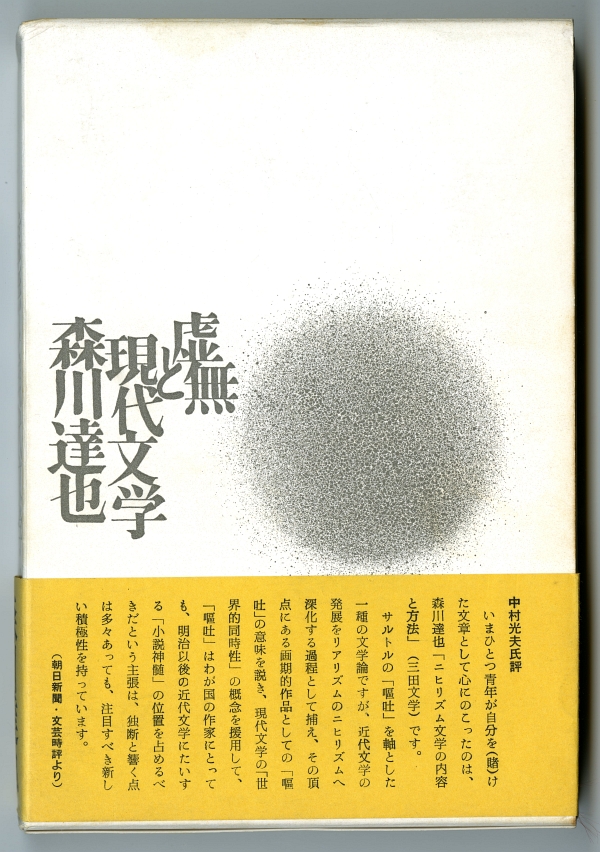

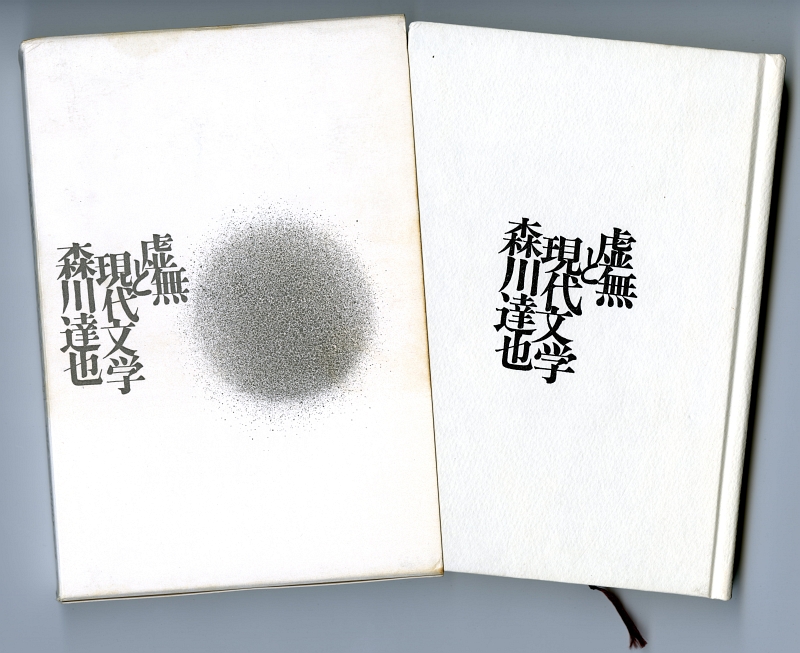

▲森川達也『虚無と現代文学』(洛神書房, 1969年3月15日発行)

▲『虚無と現代文学』見返し

▲松原新一『文学的勇気』(洛神書房, 1969年6月10日発行)

▲『文学的勇気』見返し

▲現代詩文庫11『天沢退二郎詩集』(思潮社)1968年7月1日第1刷 1992年9月1日第14刷

現代詩文庫11『天沢退二郎詩集』に収録された「自伝あるいは損をするための書き流し」に、個人的に気になる、次のような個所がありました。天沢退二郎少年の満洲時代です。

「・・・・・・(一九四六年)七月廿四日、伯母一家とともに新南京駅を出発。炎天下、無蓋の箱貨車。一隅に穴をあけ、周囲をアンペラで囲ってトイレにする。数日後、錦州でおろされ、一週間も兵舎跡で集中営生活(高梁飯、馬鈴薯、満人が売りにくる白饅頭、カンヅメの肉、野球大会、相撲大会、降りつづく雨、すさまじく汚い便所・・・・・・)のあと、こんどは無蓋の板貨車に乗せられ、再び南へ。胡廬島からリバティー型貨物船の船艙深く乗りこんで出発したのが八月十二日、博多上陸は二十日。」

わたしの父たちが錦州を離れ、胡廬島から日本へ帰ったのが1946年7月12日だったそうですから、天沢少年の錦州滞在とは重なってはいませんが、「高梁飯、馬鈴薯、満人が売りにくる白饅頭、カンヅメの肉、野球大会、相撲大会、降りつづく雨、すさまじく汚い便所・・・・・・」とは、私の父たちも同じような実感を持っていたのではないかと思いました。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

1960年代ということで、ブロッサム・トゥース(Blossom Toes)、1967年のアルバム『we are ever so clean』を。

ポップで楽しいサイケ。プロデュースはジョルジョ・ゴメルスキ(Giorgio Gomelsky, 1934~2016)。R I P。

2007年のsunbeam recordsからの再発CDです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

184. 1970年の天沢退二郎『血と野菜 1965~1969』(2016年8月4日)

天沢退二郎の第5詩集『血と野菜』です。1970年に思潮社から出ています。1965年~1969年の詩が収められています。装幀は宇佐美圭司、写真協力は角田幸市。

天沢退二郎の詩で大きな場所を占める「譚」という言葉がタイトルに入った詩は、単行本詩集では、第4詩集『時間錯誤』(1966)収録の「わが本生譚の試み」が始めですが、『血と野菜』では、「譚」という言葉がタイトルに入った詩が「創生譚」「出血譚」「風呂屋譚」「本譚」「旅無旅譚」「早世譚」とさらに目立ってきています。

加納光於のイラストレーションが入った「われら3人兄弟」という書画一如型の詩も収録されています。この方向の芽は育たなかったようです。

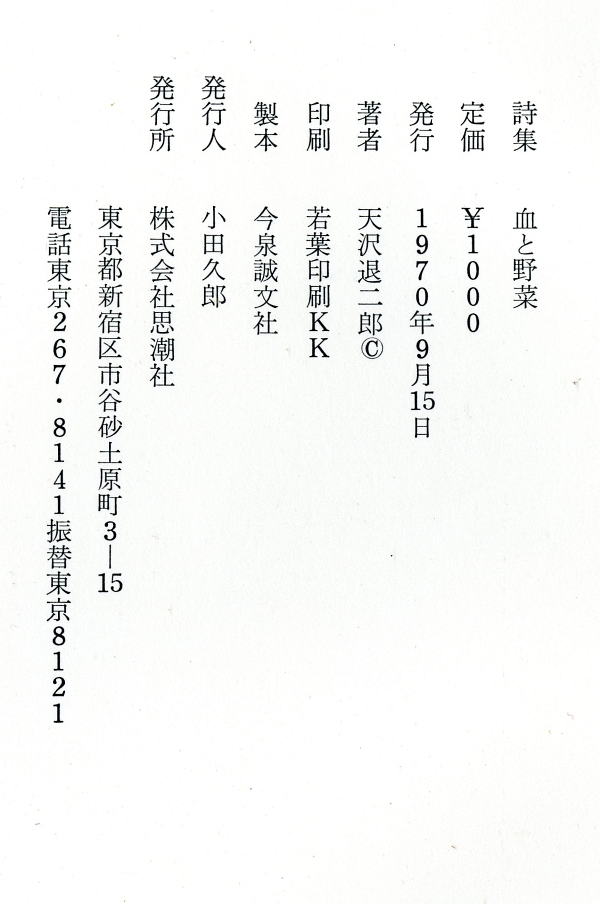

▲『血と野菜』奥付

藤堂明保編『学研漢和大字典』で「譚」の意味や解字をひくと、次のようにでています。

[意味]①《動・名》かたる。物語をかたる。さかんにはなす。はなし。物語、[同]談。「夫子何不譚我於王=夫子なんぞ我を王に譚らざる」〔荘子・則陽〕

②《形》ふかい(ふかし)。ゆるやかでふかみのあるさま。[同]覃。

[解字]「言+〈音符〉覃(ふかい、底力がある、さかんな)」の会意兼形声文字。

「談」と同義とありますが、現在では「談」と「譚」では明かなニュアンスの違いがあり、使い方も違っています。

「譚」が使われるものとして、例えば、綺譚(奇譚)、艶笑譚、転生譚、英雄譚、折口信夫の貴種流離譚などがありますが、これを綺談(奇談)、艶笑談、転生談、英雄談、貴種流離談としてみると、「講談」師的な語り手が前面に出て来て、しかも押しの強い男性の語りのような気もして、ちょっと遠慮したいという感じになります。「譚」のほうが、まだ謎めいて、曰くありげで、ふかい井戸の奥をのぞきこむようなところがあると感じられます。

「談」には文字自体に「炎」が含まれているように、火のように燃えさかる語りといった要素があり、一方の「譚」の「覃」は水の深さと通じて、同じ語りであっても、異なった語り口です。

「ダン」という響きと「タン」という響きの違いも、大きいと思われます。

「譚」の字を含む作品をいくつか並べてみます。

中国の明代の洪自誠『菜根譚』

『雨夜譚(あまよがたり)―渋沢栄一自伝』(1894)

『大隈伯昔日譚』(1895)

泉鏡花「竜潭譚」(1896)

『大隈侯昔日譚』(1922)

江戸川乱歩「パノラマ島綺譚(奇談)」 (1926~27)

火野葦平「糞尿譚」(1937)『日本艶笑滑稽譚』(1950)

永井荷風『濹東綺譚』(1937)

太宰治「清貧譚」(1941)

中島敦『南島譚』(1942)

青山二郎「鎌倉文士骨董奇譚」(1952)

松本清張『小説日本藝譚』(1958)『私説・日本合戦譚』(1966)

深沢七郎「風流夢譚」(1960)

山本周五郎『赤ひげ診療譚』(1964)

三島由紀夫「月澹荘綺譚」(1965)

山田稔『スカトロジア―糞尿譚』(1966)

井上靖『おろしや国酔夢譚』(1968)

雑誌『奇譚クラブ』(1947~1983)

雑誌『風俗奇譚』(1960~1974)

シラノ・ド・ベルジュラック『月と太陽諸国の滑稽譚』(1968)

ジョルジュ・バタイユ『眼球譚』(1971)

ウォルポール『オトラント城奇譚』(1975)

『ボルヘス怪奇譚集』(1976)

G・K・チェスタトン『新ナポレオン奇譚』(1978)

マルグリット・ユルスナール『東方綺譚』(1980)

アーサー・C・クラーク『白鹿亭綺譚』(1980)

カーレン・ブリクセン『運命綺譚』(1996)

バルザック『艶笑滑稽譚』(2007)

滝田ゆう『寺島町奇譚』(1968~1972)

坂田靖子『水の森綺譚』(1990~)

和月伸宏『るろうに剣心―明治剣客浪漫譚』(1994~)

中井英夫「黒鳥譚」(1969)『とらんぷ譚』(1979)

天沢退二郎『取経譚』(1972)『譚海』(1972)『水族譚』(1978)

梶山季之『せどり男爵数奇譚』(1974)

安岡章太郎『滑稽糞尿譚―ウィタ・フンニョアリス』(1980)『流離譚』(1981)

渋澤龍彦『ドラコニア綺譚集』(1983)

出久根達郎『古本綺譚』(1985)

丸谷才一『樹影譚』(1988)

河野多恵子『みいら採り猟奇譚』(1990)

荒俣宏『大東亜科学綺譚』(1991)

津原泰水『綺譚集』(2004) [糸へんに竒]

梨木香歩『家守綺譚』(2004)

中島京子『女中譚』(2009)

円城塔『烏有此譚』(2009)

司馬遼太郎『花妖譚』(2009)

杉山二郎『山紫水明綺譚』(2010)

坪内祐三『文藝綺譚』(2012)

村上春樹『東京奇譚集』(2005)『図書館奇譚』(2014)

瀬戸内寂聴・横尾忠則『幻花幻想幻画譚』(2015)

本谷有希子『異類婚姻譚』(2016)

60年代ぐらいから、ちょっと不思議な話という方向で、「談」とは違う「譚」のイメージが作りあげられたようです。これらの作品の「譚」を「談」に入れ替えてみると、ずいぶんと印象が違います。

個人的には、天沢退二郎の使う「譚」で、未分化だった「談」と「譚」が完全に分かれたような気がしていました。1970年代以降の「譚」には、どこか下世話な「談」と並びたくないという、高踏的な姿勢のあらわれがあるのかもしれません。そういう気障な感じもあるので、使いにくいといえば、使いにくい言葉でもあります。

天沢退二郎が1972年に自著のタイトルにしている『譚海』ですが、戦前、博文館から出ていた児童雑誌『少年少女譚海』とも結びついているのかもしれません。少なくとも児童書に「譚」の字を使っていた時代もあったわけです。実業之日本社『日本少年』と講談社『少年倶楽部』の二大雑誌に押され三番手に甘んじていましたが、その三番手なところも悪くありません。個人的には全く未知の雑誌で、そうしたものの含意は私には読むことができません。

余談ですが、ゆったりとしたテンポで静かめで、感傷的であったりロマンティックであったりする楽曲を総称して「バラード」というようになっています。歴史的には、Francis James Child(1825~1896)が収集した「Child Ballads」と呼ばれるブリテン諸島・アメリカの物語性のある歌・詩があって、わたしたちが「バラード」でイメージするものとは違うのですが、その「Ballad」を日本語表記するとき、今のポップミュージック用語「バラード」と分けるために、「バラッド」と表記するのが普通になっています。その物語詩「バラッド」の訳語として「譚詩」という言い方もあります。ここでは「物語」=「譚」です。ただ日本のミュージシャンでもサザンオールスターズのように「バラッド」というタイトルを使う場合があるので、「バラード」と「バラッド」の関係はややこしいです。

天沢退二郎の世界で、「詩」=「譚」でなく、「詩」≒「譚」あるいは「詩」≠「譚」 で、では一体「譚」とは何だ、ということになりますが、帰るところのない子どものような「譚」が、70年代以降の主役になっていくのは、「詩人」天沢退二郎にとって本意なことであったかどうかは分かりません。ただ、その得体の知れない「譚」にひかれて、天沢退二郎を読み始めたのも確かです。

譚というと、簡潔にまとまった小話という印象もあるのですが、天沢退二郎の「譚」は、清濁併せ呑んだ淀みのようになっていて、一般的な「譚」のイメージともまた、違います。とらえどころがなく、困ったしろものです。

凝りもせず天沢退二郎で水遊びです。ひんやりと気持ちよいというわけでもなく、そこに浸かると卒倒しそうな水場ですけど、暑い日が続くので、また水場を求めて天沢退二郎の言葉の海へ帰ってきました。

タイトルからして『血と野菜』も水の言葉にあふれているのですが、今回は「譚」というタイトルの詩だけを選んで、「水」と関わりのある詩を抜き出してみました。もちろん網羅的なものではありませんし、選択は恣意的です。メモがわりです。

陽はたちまち水分をなくして(「創世譚」)

扇形にひらきながら海へ舞いあがる

おれたちを繋げてるのは敵の唾液

お Help! 死んだ少女の唇のへりから

ながながとたれている唾のひもよ!

そのひもを伝って再び血を流れよ!(「創世譚」)

その緑の体液がみんなを養いだす(「創世譚」)

船は不規則に揺れかえし(「創世譚」)

かくて七日と七夜あとにはおれも

骨まで洗われて外へ出るだろう(「創世譚」)

血のひとしずくもないフィルムの肉(「創世譚」)

うららかな列車から素早くおりると

海ばかり海ばかり海ばかり(「わが断食週間前のものがたりのあらすじ〔出血譚〕」)

出血性の6週目は怖ろしい女の子もいないしさ

ばけもの袋の香水にくるまるばかりなのかよ(「わが断食週間前のものがたりのあらすじ〔出血譚〕」)

海は泡立ってぼくの出血駅をしめつける(「わが断食週間前のものがたりのあらすじ〔出血譚〕」)

乳たらしてしかたない鳥なめし(「わが断食週間前のものがたりのあらすじ〔出血譚〕」)

くわせものよ汗もかかぬお星さん(「わが断食週間前のものがたりのあらすじ〔出血譚〕」)

やわらかな風呂屋の家主よ(「風呂屋譚」序言)

海が飛ぶ海が大江戸の

薬に荒んだスカンポ肌に

髪毛ほつらせて塩からい血しぶきが飛ぶ(「風呂屋譚」序言)

いまは夕日への渇きにつめたい汗ながす(「風呂屋譚」序言)

明日はおまえのあらゆる汚物を

吸い出し吸わぶり磨きたて(「風呂屋譚」序言)

たえまなく新鮮な湯をふきこぼした(「風呂屋譚」序言)

脱色したみじんこ湯槽で(「風呂屋譚」本譚I)

番台嬢は見て見ぬふりでコーヒー啜り(「風呂屋譚」本譚I)

ペンキ絵ぶちぬいて湯槽の上へ(「風呂屋譚」本譚I)

刺客は宋朝体の運河をわたる

舟べりにつきあたる小えびの死体のむれ(「風呂屋譚」本譚I)

対岸の斜面にひしめく鼠色の銭湯群へむかって

プシュープシューと唾をとばし(「風呂屋譚」本譚I)

恥植えの温泉殺し要らないか

切り取りお鍋に蹴りこがし(「風呂屋譚」本譚I)

揺れる湯舟で刺客はうたう

おのれの血筋とも知らないで(「風呂屋譚」本譚I)

河に面したガラス一面にビラ貼ったのだ(「風呂屋譚」本譚I)

鳥めいた目つきで私たちの湯をそそぐ

このとき風呂屋自身の影が幟なびかせさあっと走る!

ひえきった血の海のなかで背中をぴったり

つけあったままの刺客と姉さまよ!(「風呂屋譚」本譚I)

お風呂屋大将まず先頭に田舍びたコロセウムから(「風呂屋譚」本譚I)

深い〈下〉の方からがらんどうの水流してすくい投げ(「風呂屋譚」本譚I)

氷と砂埃のなびく私道を一直線(「風呂屋譚」本譚I)

やがて先頭のまっぴらお風呂屋大将

ひときわ高い水の砦をまたぐ(「風呂屋譚」本譚I)

刺客の目に見えぬ12本の槍は夜泣きで知られ(「風呂屋譚」本譚I)

青くさい霧の塊をつきぬけて(「風呂屋譚」本譚I)

神さん気をやりわれらの血書をガソリンで洗った

寝静まった村にビール壜が人声を出して弾け

湯槽はぴーんと突っぱった……(「風呂屋譚」本譚I)

腹枕の中にたっぷりオレンジをつめて(「風呂屋譚」本譚I)

若旦那意気ごみ15階熱風百合の丘サウナ

建てた噂は流氷に乗って(「風呂屋譚」本譚I)

とうとう若旦那赤いお船で夜逃げした(「風呂屋譚」本譚I)

三代目いさんで小便沸かして

たちまち天晴れ大銭湯(「風呂屋譚」本譚I)

湯すべりがはじまった(「風呂屋譚」本譚I)

しかしとにかくまっ青な湯すべりだ

肉なんぞ剥ぐも煮出すも時間がない(「風呂屋譚」本譚I)

湯すべり祈禱してた十五軒はてんぐ払い

女どもは赤い血の糸の中枢から

横隔膜の下の湯舟までたらして

ブーンブーンと血凝りつぶし

折から長池のへりで殺しがあり(「風呂屋譚」本譚I)

道から道の死人へ湯がすべり(「風呂屋譚」本譚I)

でも湯すべりで生れたやつは連れて行かぬ(「風呂屋譚」本譚I)

男湯ののれんは天竺のイボがえし

女湯のはぐっと赤味の火曜日パンティ(「風呂屋譚」本譚I)

おまえ湯に入らんと欲せば(「風呂屋譚」本譚I)

湯屋の左手のレストランを潜りぬけ(「風呂屋譚」本譚I)

およそありとある風呂屋のオリジンを学べ

ほとばしる原湯は(「風呂屋譚」本譚I)

一気に鮮血に変るであろう

そのときこそおまえは作品の湯舟だ(「風呂屋譚」本譚I)

湯屋の右手の床屋鏡に(「風呂屋譚」本譚I)

あらゆる風呂屋の伝説に(「風呂屋譚」本譚I)

浮きあがる嫁御の湯舟をだ(「風呂屋譚」本譚I)

黒い川が赤くきの草をそめて笑った(「風呂屋譚」本譚I)

かれらは風呂屋の焼跡に輪になって(「風呂屋譚」本譚I)

殿様ごぼう抜きにして

たてたお湯屋だ(「風呂屋譚」本譚I)

鉄砲水ごとに湯ぶねみたし(「風呂屋譚」本譚I)

湯くずれだけは半裸でふせぎ(「風呂屋譚」本譚I)

垢出し汁は計り売り(「風呂屋譚」本譚I)

突如として大往生したその銭湯の家主(「風呂屋譚」本譚I)

どの首さげて湯に行くの(「風呂屋譚」本譚I)

じゃね湯から上ったら天秤峠で逢いましょね(「風呂屋譚」本譚I)

入口は男湯女湯とのれん垂れてても

中は混浴と知らぬ程旅なれぬ刺客でもあるまいに

セメントも黒びかりする暗黒湯ぶねで

刺客の宝・黒い言葉の血こごりは(「風呂屋譚」本譚I)

さて湯上りにそうそうとまっ白な

一枚の布板のかたちになったおれ様は

そこへ風呂敷の定紋染めぬかれ……(「風呂屋譚」本譚I)

急流の夜 種ひき馬に血すじを引かれ(「旅無旅譚」)

わたしの流れみちが定まっては崩れ(「旅無旅譚」)

女かぶらの漬物を小皿にはさみとって(「旅無旅譚」)

かまどに寒天の橋をかけ

その橋の中央に死せる女の汁をとおすこと(「旅無旅譚」)

腐りかけた言葉汁を空にぬること(「旅無旅譚」)

まだ早いその前にさらに青うどんこれは汁抜きで

すすりこまねばならぬ(「旅無旅譚」)

そしてさらにその前に湯気まで抜いたカシラ通りを(「旅無旅譚」)

急流の夜のへり 種ひき馬は腹鳴らし(「旅無旅譚」)

その死出の山づみになった香料廃液からわたしたちはひとつの教訓を腹帯のように引き出してみるとそのへりにしがみついている夜の水のかすかににおう生者の核(「旅無旅譚」)

わたしたちは姉さん被りの血まみれの目を向きあわせ(「旅無旅譚」)

そのとき遅くわたしたちの尻骨のさきはひとすじの霧粒様の長虫となってずーっと下の方の川の泡といりまじるほどに垂れおち(「旅無旅譚」)

だがわたしの稼ぎ場はまず風呂屋

あるいは床屋の湯気ざかり

ゾウリのつまった咽喉に卵をぬり

血すじをつけさらに米まぶし(「旅無旅譚」)

湯ぶねにぞろりと十五人の伝八(「旅無旅譚」)

そして夜 急流の夜(「旅無旅譚」)

牛乳の断片かくしに細々と

青くほそい生をのみ下している子どもを(「旅無旅譚」)

左にはオレンジの幽霊があり(「旅無旅譚」)

湯が三叉路にほとばしり(「旅無旅譚」)

怖ろしい女の子たちがジグザグにやってくる(「旅無旅譚」)

わたし鳥どしの天晴れひや奴(「旅無旅譚」)

血のいろの春画となってしたたった(「旅無旅譚」)

すべて雪に流れてわれらの耳に届かず(「旅無旅譚」)

あらゆる旅人の汁と毛にぬれて

ふたたびひとすじに合わさり

倍加された夜はもう激しい奔流

カヌーなしでは鬼とて行けぬ

行くほどに流れから突きあがる紙っペラ

一枚また一枚うきあがり舟をおおい(「旅無旅譚」)

しらじらしい無血の夜あけ

それから小さい赤い果実状の星中心に(「旅無旅譚」)

あの原運河まで出てみた

岸では鳥たちは行ったり来たりして

水流の上下を坦らし

かみあわぬ水をしばりあわせ

下からの侵入にそなえていた(「早世譚」)

雲のかたちの菜っ葉が上方に流れ寄って(「早世譚」)

鳥たちの工事はずっと下流へ移り(「早世譚」)

そこへ白いぶよぶよした雨が降り

その雨粒どもは地べたの刺青の文様をたどって(「早世譚」)

ぼくは目の下まで砂を盛って雨を避け(「早世譚」)

ふいに目ざめると母親たちも雨粒もなく(「早世譚」)

運河づたいに生きものたちが顔を出して(「早世譚」)

血紅の卵を乱射して突走った(「早世譚」)

時は再び運河を押しのぼり(「早世譚」)

血の卵と婚姻した運河沿いの生きものたちだ

やがてどちらの血とも知れぬ澄明な汁が

夥しく流れてきて運河にもそそぎ(「早世譚」)

小さなしぶきはぼくの革の下のへりをぬらした(「早世譚」)

いつか必ずあらゆる地しばり入墨あらゆる水しばりを(「早世譚」)

橋をわたって 遠くへ 次なる遠方へ(「早世譚」)

鳥たちの太陽のお流れを枕がわりに

眠ることはたとえ不可能そのものであるとしても(「早世譚」)

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

『血と野菜』の1965年~1969年というと、同時代のもので参照される音楽といったら、まずはビートルズでしょうが、野菜ということで、ビーチボーイズの「ヴェジタブルズ( Vegetables)」ならぬ「ヴェガ・テーブルズ(VEGA-TABLES)」(1967年―2011年)を。

これも『血と野菜』と同世代の音楽です。

セロリをかじっている音は、ポール・マッカートニーだそうです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

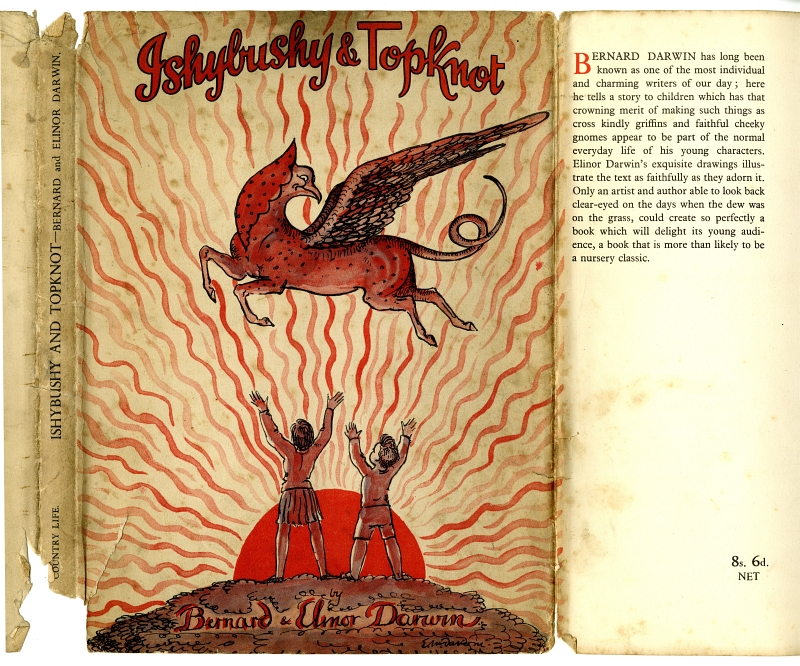

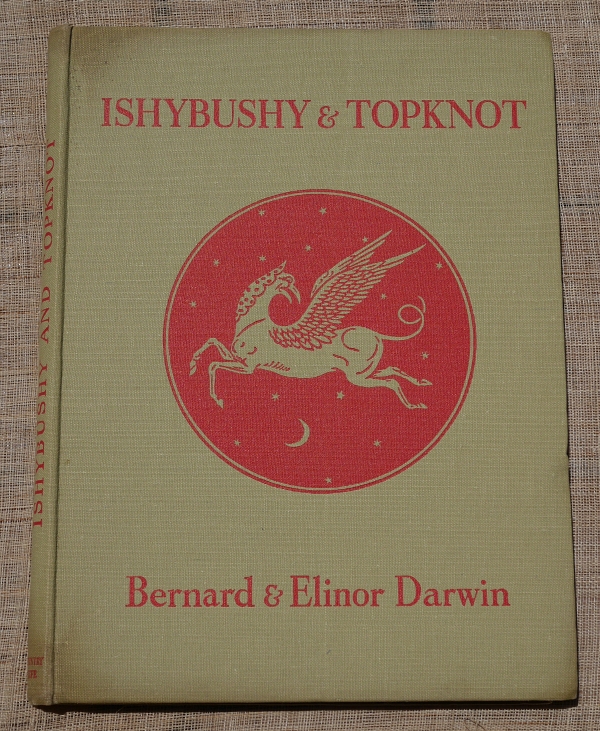

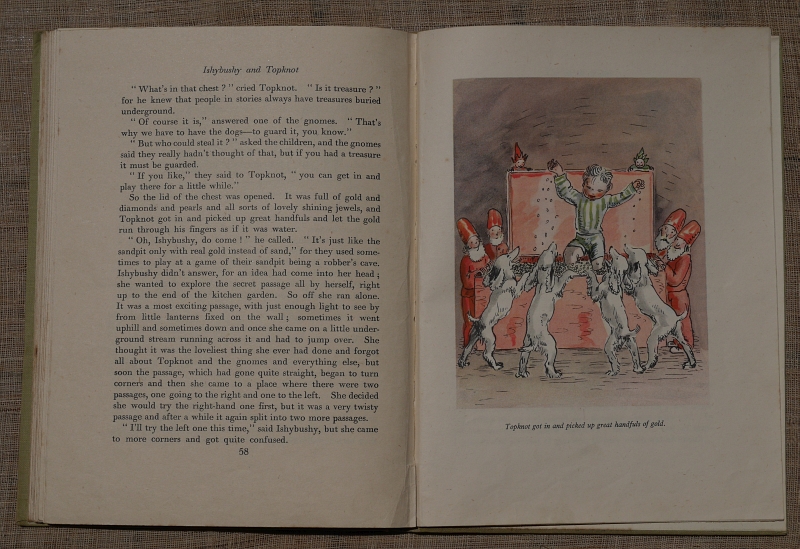

183. 1946年のダーウィン夫妻『イッシイブッシイとトップノット』(2016年7月29日)

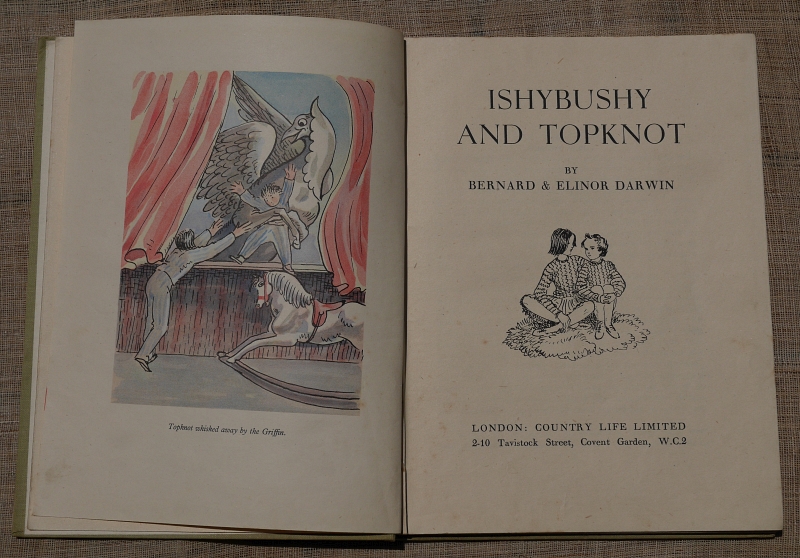

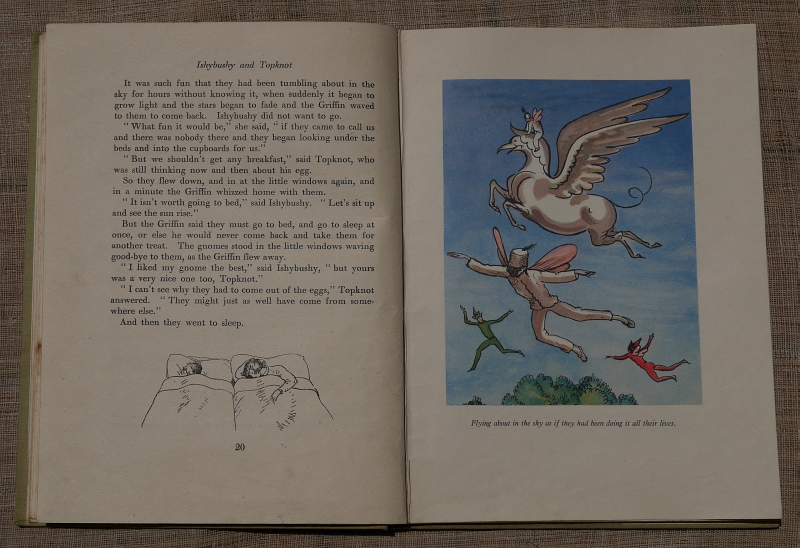

文章はバーナード・ダーウィン(Bernard Darwin, 1876~1961)、絵はエリノア・ダーウィン(Elinor Mary Darwin, 1879~1954)のダーウィン夫妻による1946年の絵本です。

版元はカントリーライフ(Country Life)社。まだ戦争中からの統制は続いていて、紙質を落としたWAR ECONOMY STANDARDの基準で作られています。内容も、戦時下の子どもたちのおいしいものを食べたいとか好きなだけ遊びたいといった欲望と結びついているようです。

ちょっと強気な姉のイッシイブッシイ(Ishybushy)と慎重な弟のトップノット(Topknot)の子ども部屋(Nursery)に、ある晩、グリフィン(Griffin、鷲の上半身と獅子の下半身を持つ怪物)や二人組の妖精(gnomes)が現れ、姉弟の六夜にわたる夢の冒険物語がはじまります。

写真の2色刷ダストラッパーはだいぶ痛んでいますが、ダストラッパー付きはなかなかお目にかかれません。

▲空飛ぶグリフィンが表紙になっています。

▲口絵とタイトルページ

姉イッシイブッシイのショートカットの髪は、回りまわって現代風のような気がします。

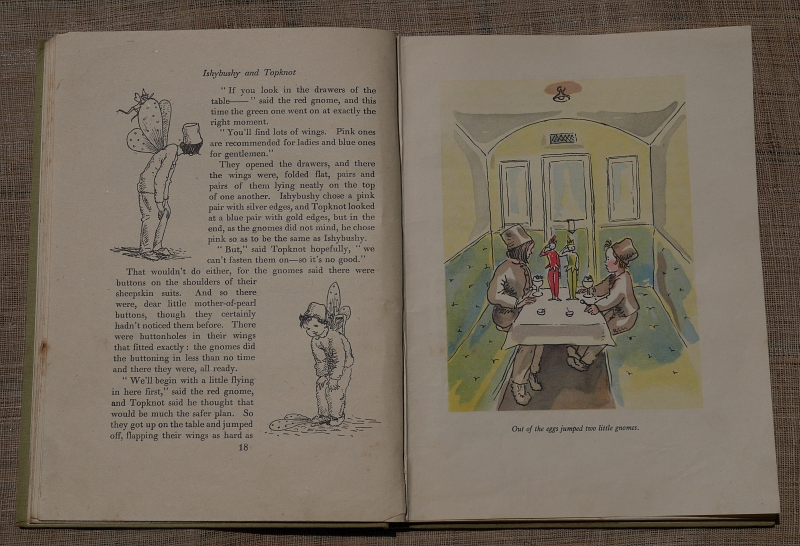

▲第2夜の見開きから

卵はごちそうですが、スプーンで割って現れたのは2人の妖精でした。

▲第2夜の見開きから

子どもたちが空を飛ぶとき、妖精たちに付けてもらったのは、鳥の羽でなく、羽虫の羽です。

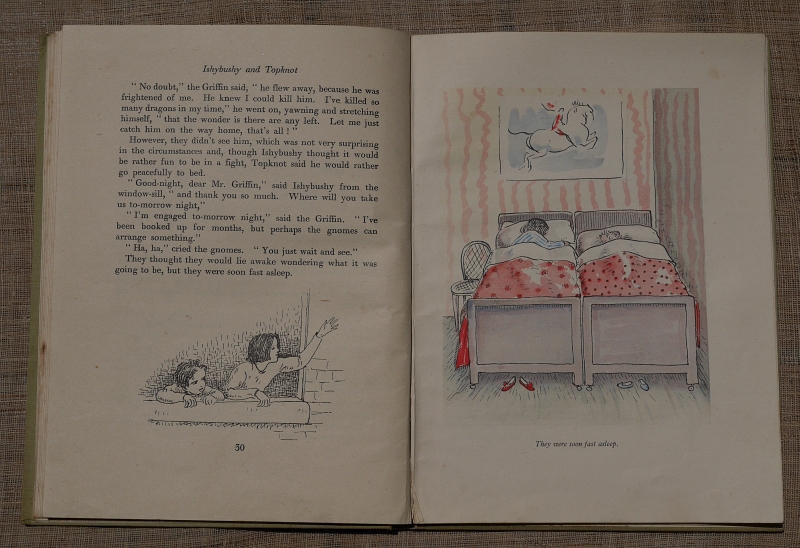

▲第3夜の見開きから

夢の海辺で遊びながら、子ども部屋でぐっすり眠ります。

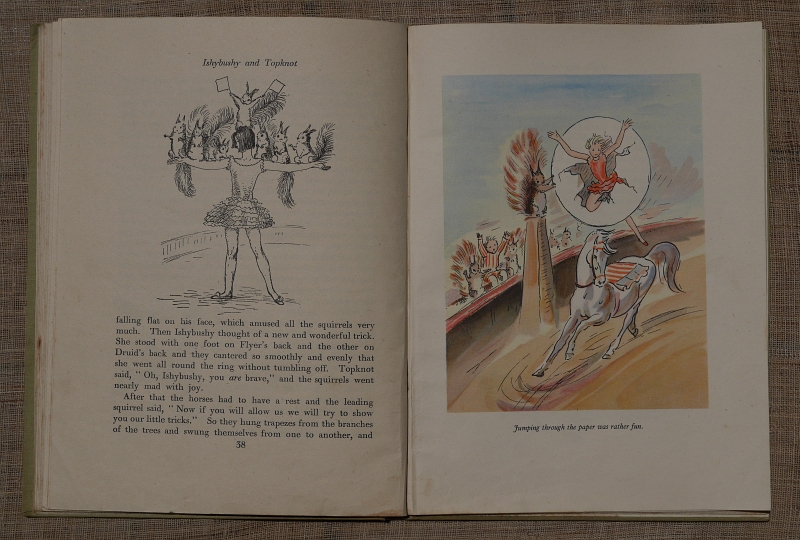

▲第4夜の見開きから

リスのサーカスの夜。

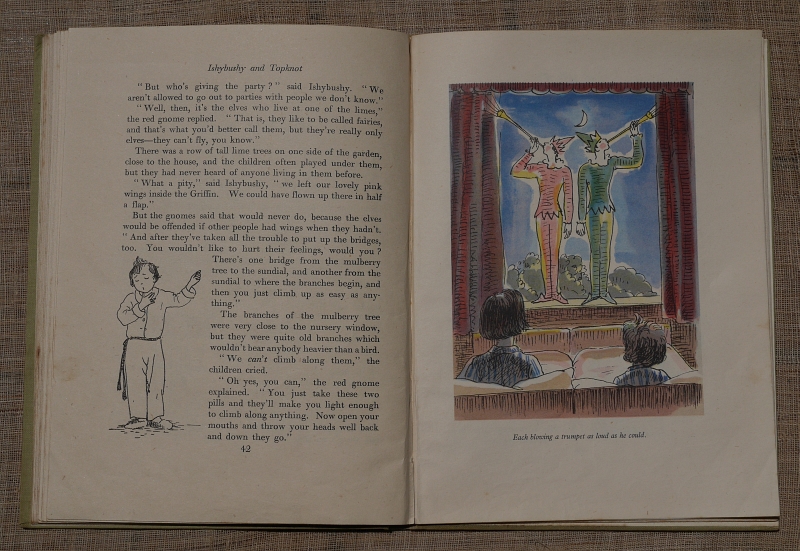

▲第5夜の見開きから

妖精のパーティーに招待された夜。

▲第6夜の見開きから

妖精の暮らす地下で宝探し。

「いい子にしてないと、楽しいことはないよ」と、ちょっとお説教モードもありますが、とても気持ちよい絵本です。64ページの物足りないくらいが、ちょうどいい感じです。

ただ、第6夜、弟とはぐれた姉の不安を表した絵は、弟を見失った「嘆き」がそのまま形になったようで、虚をつかれました。

もしかしたら、何かを失ったことの苦みが、物語の背景に潜んでいるのかもしれません。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

グリフィンが登場する絵本ということで、1970年代に活動したイギリスのバンド、グリフォン(Gryphon)の「Midnight Mushrumps」を。griffinは英語、gryphonはフランス語ということになっています。

1974年のアルバム『Midnight Mushrumps(真夜中の饗宴)』に収録されていた曲で、A面全部を使った19分近い曲です。クラムホーン(Krumhorn)をはじめ古楽器を使ったロックというか、同時期のマイク・オールドフィールドらと近いものがあります。

今回は2004年に出たコンピレーションCD『CROSSING THE STYLES・THE TRANSATLANTIC ANTHOLOGY』(CASTLE MUSIC)から。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

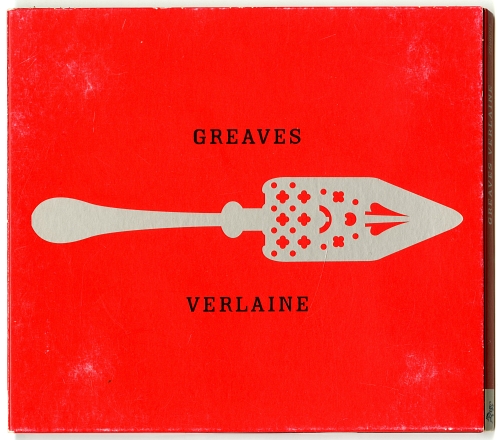

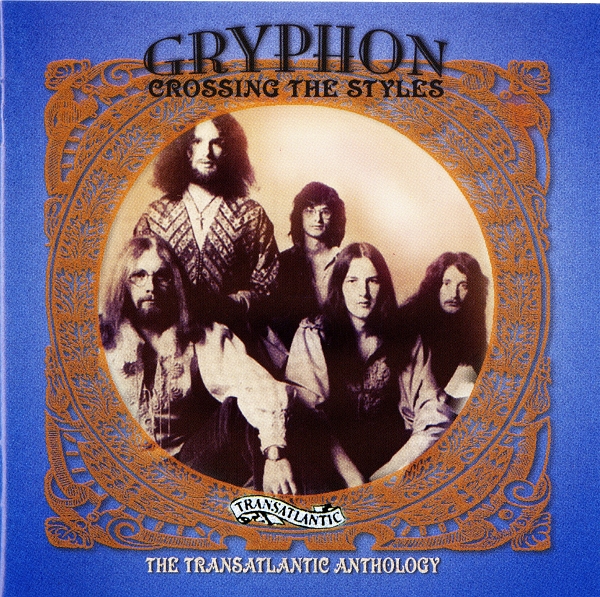

182. 1990年のジョン・グリーヴス『ローズ・セ・ラ・ヴィ』(2016年7月21日)

1990年にリリースされた、フランス在住のウェールズ人音楽家ジョン・グリーヴス(John Greaves)の7インチドーナツ盤『ROSE C’EST LA VIE』(レーベルはLa Lichère)のジャケットです。フランスで出たシングル盤。ジョン・グリーヴスは、シングル盤とはあまり縁のない人で、ソロ名義のシングル盤は他に2枚しかないので、珍しいといえば珍しい盤です。CDとアナログ盤の入れ替わる時期に出たもので、ジョン・グリーヴス最後のドーナツ盤になります。ジャケットのグラフィック担当はマリー・ロシュ(Marie Rochut)。

ジョン・グリーヴスのアルバムは、ほとんどすべて持っているような気がします。大好きなミュージシャンです。最近はヴェルレーヌの詩に曲を付けたアルバムを3枚出していて、音楽を届け続けています。

この「ROSE C’EST LA VIE(ローズ・セ・ラ・ヴィ:薔薇よ、それが人生)」というタイトルは、美術家マルセル・デュシャンの女装キャラクターRose Sélavy(ローズ・セラヴィ)をもじったものです。

▲『ROSE C’EST LA VIE』のジャケット裏面

曲中「Du chant de la vie en rose(バラ色の人生の歌)」と歌って、「Du chant(歌)」と「Duchamp(デュシャン)」をかけたり、ぬけぬけと、タイトルをデュシャンのRose Sélavy(ローズ・セラヴィ)に結びつけたりするところは、洒落ていると素直に言いがたい気もしますが、野暮と言い切るには忍びない、かわいげのある楽曲です。

▲A面にあたるFACE NORD(「北面」と訳しましょうか)が「ROSE C’EST LA VIE 4’15」でピアノとヴァイオリンの編成。

▲B面にあたるFACE SUD(「南面」と訳しましょうか)が「ROSE C’EST LA VIE 4’40」でドラムスとチューバのリズム隊の入ったバンド編成。

音源自体は、同じく1990年にリリースされたアルバム『LA PETITE BOUTEILLE DE LINGE(Little Bottle of Laundry)』(英盤はblueprint、仏盤はLa Lichèreから)に収録されたものと同じで、アルバムではバンド編成のものが「DEDANS」というタイトルになっています。

▲ドーナツ盤の内周に刻まれた文字

ドーナツ盤の内周にはマトリクス番号だけでなく、「L.H.O.O.Q」の文字も刻まれていました。 これもまたデュシャンゆかりの言葉です。

このドーナツ盤は、デュシャン・ファンなら持っていたい、立派なデュシャン・グッズになっています。

話はそれますが、盤の内周にメッセージが刻まれているというのは、アナログ盤ならではのことです。 単にマトリクス番号だけのことが多いのですが、時々はっとするような言葉が刻まれていることがあります。それもまたアナログ盤の楽しみでもあります。今年出たボニー・レイット(Bonnie Raitt)のアルバム『Dig In Deep』のアナログ盤内周には 「welcome to 1979」と刻まれていて、その言葉を見ただけで音の傾向が聞こえてくるようで、なんだかいい気分になりました。ここでのスティールギターの音は1979年の音空間にクラインの壺のようにつながっているのだと感じました。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

素直にシングル盤「ROSE C'EST LA VIE」をかければいいのですが、

John Greaves『Loco Solo: Live In Tokyo』(2002年, Locus Solus)

から「ROSE C'EST LA VIE」のピアノ弾き語りライブ音源を。

1998年6月13日、東京吉祥寺Star Pine’s Caféで行われたライブで、わたしも聴きに行きました。

このライブで、ジョン・グリーヴスは「ROSE C'EST LA VIE」を歌う前に、「it's ... ah ... vaguely connected to Marcel Duchamp to redeem itself ... [拍手・歓声] ... very vaguely.」(単なるフレンチポップソングであることを超えるというほどでもないけど、この曲はぼんやりとマルセル・デュシャンと結びついていて・・・[拍手・歓声]・・・とてもぼんやりとだよ。)のようなことを言ってます。

そのときの「[拍手・歓声]」はわたしです。ライブで「ROSE C'EST LA VIE」が歌われるのを楽しみにしていて、「Marcel Duchamp」の声に思わず喜びの声をあげたのでした。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

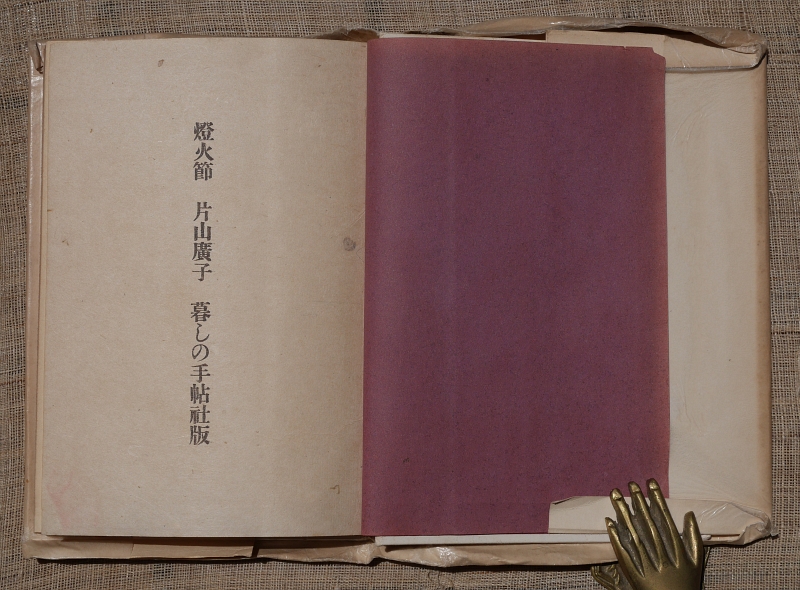

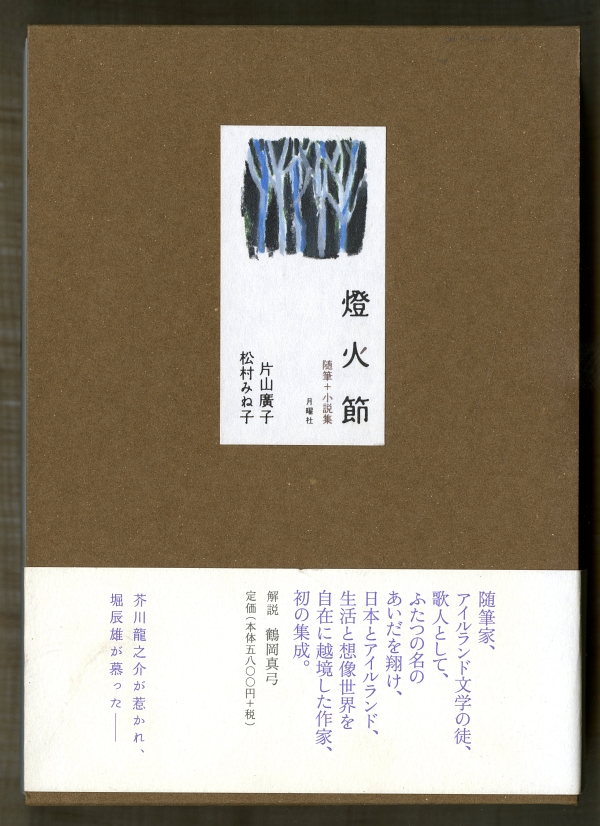

181. 1953年の片山廣子『燈火節』(2016年5月18日)

昭和28年(1953)、暮しの手帖社から刊行された片山廣子(1878~1957)唯一のエッセイ集『燈火節』です。濃密にして簡潔、たたずまいが好ましい本です。カバーが少し特殊で、天地をおおうような耳つきになっていて、このタイプのカバーは見かけなくなりました。「装本」は花森安治。

初期の『暮しの手帖』といえば、「この雑誌だけは一号から揃えて下さいませ」という宣伝文句のとおり、例えば、昭和23年(1948)9月の創刊第一号を、10年以上過ぎた昭和34年(1959)3月にもきちんと増刷(14版)するなど、バックナンバーを切らさない雑誌でした。ちなみに、その『暮しの手帖』第一号に、片山廣子は「乾あんず」というエッセイを寄稿しています。今、10年前の号を着実に増刷できるような雑誌があるのかと考えると、うなだれるしかありません。

そんな版元でつくられた本でありながら、そして、文句なく「こんなによい本」なのに、この『燈火節』は、なぜか増刷されなかったようです。

▲片山廣子『燈火節』(1953年、暮しの手帖社)扉

▲片山廣子『燈火節』(1953年、暮しの手帖社)奥付

▲『暮しの手帖』第21号(1953年)裏表紙の『燈火節』広告

朝日新聞と読書新聞の書評を再掲。『暮しの手帖』は24号まで『美しい暮しの手帖』と誌名に「美しい」がついていました。

『燈火節』は昭和30年(1955)、第3回エッセイスト・クラブ賞を受賞します。その受賞をうけて、『暮しの手帖』30号(1955年)の編集後記「編集者の手帖」で次のように書いています。

話は、べつになりますが、片山広子さんの随筆集「燈火節」に、こんどエツセイスト・クラブ賞が授賞されました。

この本を読んだ方が、いまの日本の女のなかに、こんなに、高い教養と、ゆたかな感覚を持つたひとがいる、ということを知つて、非常なおどろきとたのもしさを感じたと、言われましたが、そんな言葉も、素直にうけとれるほど、この本は、すばらしい本です。

ご存じのように、片山さんは、女流歌人の第一人者として、また松村みね子の筆名では、アイルランド文学の、研究や美しい飜訳で知られてきた方です。

実をいうと、この本は、いままでに、やつと千五百部刷れただけでした。こんなによい本が少ししか売れない、ということについては、いろいろわけが考えられますけど、なんといつても私たち出版する者の力が足りないのです。いま片山さんは、七十七のお年で、たつたおひとりで、病気でねていらつしやいます。その片山さんに申訳なくて仕方がありません。どうぞ、ひとりでも多くのひとに読んでいただけたらと思います。どうぞ、おねがいいたします。

では又、お元気で。(S)

「編集者の手帖」筆者の「S」は、大橋鎭子。

▲片山廣子『燈火節』(2004年、月曜社)

「字体は原則として新字体とした」版。

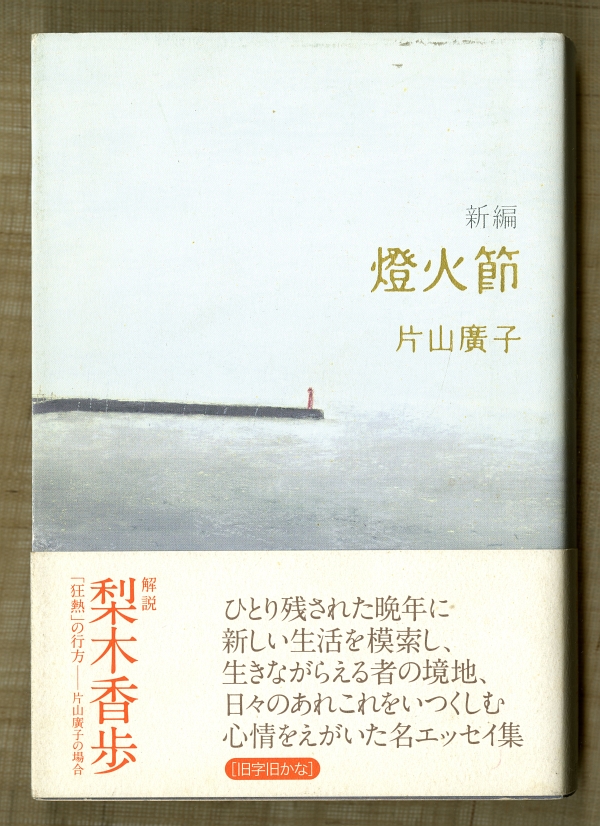

▲片山廣子『新編 燈火節』(2007年、月曜社)

旧仮名遣い。「新字・旧字については、底本、初出誌通りとし、ふりがなは編集部で適宜処理した」版。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

Lonesome Strings『CANDELA』(2006年, MIDI)から「candela」 を。

「燈火」からの単純な連想でカンデラという言葉が思い浮かびました。ロンサム・ストリングスの「カンデラ」は、灯りがともるころあいを感じさせる音楽です。

ロンサム・ストリングスでいちばんよく聴いたのは、2009年の『BLOSSOM』(MIDI)かもしれません。下調べ作業などをするときにかけていると、ちょうどいいテンポで作業がはかどるような気になるアルバムが何枚かあるのですが、その1枚です。ひどいといえば、ひどい聴き方です。ほんとうに仕事がはかどっているのかどうかは、正確に比較したわけでもありませんし、わかりません。あくまで個人の感想です。