●my favorite things 01 - 20

my favorite things 01(2012年9月22日)から20(2012年10月30日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

01. 1945年の『青い鳥』(2012年9月22日)

02. 1899年と1904年の『黄金時代』(2012年9月26日)

03. 1921年のクロード・ローヴァット・フレイザー(2012年10月8日)

04. 1936年の「国際シュルレアリスト広報」第4号(2012年10月9日)

05. 1964年のケヴィン・エアーズ最初の詩集(2012年10月10日)

06. 1933年の内田百間『百鬼園随筆』 (2012年10月11日)

07. 1983年の島尾ミホ『海嘯』(2012年10月11日)

08. 1966年のキース・ロバーツ『パヴァーヌ』(2012年10月11日)

09. 1942年の松崎明治『釣技百科』(2012年10月14日)

10. 1919年の『ルパート・ブルック詩集』(2012年10月16日)

11. 1952年のグウェン・ラヴェラ『Period Piece』(2012年10月19日)

12. 1974年の坂上弘『枇杷の季節』(2012年10月20日)

13. 1937年のフランシス・ブレット・ヤング『ある村の肖像』(2012年10月21日)

14. 1861年のジョン・ジャクソン『木版論』(2012年10月22日)

15. 1898年のカーライル『衣装哲学』(2012年10月23日)

16. 1861年のエドモンド・エヴァンス『THE ART ALBUM』(2012年10月24日)

17. 1903年のジェームズ・マードック『日本史』(2012年10月26日)

18. 1910年のジェームズ・マードック『日本史・第一巻』(2012年10月27日)

19. 2000年のピーター・ブレグヴァド『リヴァイアサンの書』(2012年10月29日)

20. 1982年のロバート・ワイアット『シップビルディング』(2012年10月30日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

20. 1982年のロバート・ワイアット『シップビルディング』(2012年10月30日)

1982年に出されたロバート・ワイアット(Robert Wyatt)の7インチ通常盤『シップビルディング(Shipbuilding)』の表(右)と裏(左)のジャケットです。B面曲は「memories of you」、スタンダード曲です。イギリスのrough tradeレーベルからリリースされ、英チャート36位と、ささやかながらヒット曲になりました。造船不況の街が新船の建造で息を吹き返す一方で、この街で育った息子が任務で海の向こうに行き犠牲になるという内容の歌詞を、ロバート・ワイアットが淡々と歌います。悲しみが目の前にあらわれたような声です。ちょうどフォークランド紛争がおこったころの曲です。

ジャケットには、イギリスの画家スタンレー・スペンサー(Stanley Spencer、1891~1959)の大作『Shipbuilding on the Clyde』(1940~1946年)から「リベット工(Rivetters)」(1941年)の一部が使われています。作詞はエルヴィス・コステロ(Elvis Costello)、作曲はクライヴ・ランガー(Clive Langer)です。スタンレー・スペンサーの大回顧展が1980年にロンドンで開催されて『Shipping on the Clyde』連作も一堂に展示されていますので、エルヴィス・コステロも、このとき見たのでしょうか。スタンレー・スペンサーの絵が、歌を生み出す源泉になっています。

スタンレー・スペンサーは、20世紀イギリスの画家のなかで、日本での回顧展が行われていない最後の大物かも知れません。小説家のJ.G.バラード(J.G.Ballard)が、現代に生きていたらスペンサーの無垢はマスメディアに消費され尽くしていただろうから、彼の時代に生き、仕事ができたのは、ほんとうに幸運だったと逆説的に書いていましたが、スペンサーの目に映るものは、ゴミ箱から近所のおばちゃんたちまですべて神秘的存在となり、それを描き尽くそうとした人です。教職や売文とは無縁で、生涯を絵筆だけで食べた人です。売文とは無縁でしたが、膨大な量の草稿も残されています。

『Shipbuilding on the Clyde』は、第二次世界大戦中に、イギリスの藝術家諮問委員会(Artists' Advisory Committee)からの依頼で制作された、スコットランド、クライド湾のポート・グラスゴー(Port Glasgow)の造船所で働く人々を主題とした巨大な連作です。戦時中に画家としての仕事がなくなったとき、政府からの戦意高揚を目的とした仕事を引き受けるという選択には危ういものもありますが、依頼された主題が、軍艦の造船でなく、輸送船の造船だったということはスペンサーにとって幸運だったかも知れません。依頼した政府側には、ドイツのUボートによって、輸送船が数多く沈められても、それに負けないことを示す、という意図もあったようです。

このロバート・ワイアットのシングル盤にはジャケット違いが複数あります。「リベット工(Rivetters)」のほか「艤装者(Riggers)」(1944年)の一部を使った、ゲートフォールドで横長にできるジャケット違いが、少なくとも4つはあります。AKB商法ではありませんが、ファンはこうしたジャケ違いにも、昔から食いついていたわけです。

▲「リベット工(Rivetters)」から2つのジャケット。

▲「艤装者(Riggers)」から2つのジャケット。

美術館に展示された絵画作品にインスパイアされた曲というと、クイーンの『クイーンII』(1974年3月)収録の「The Fairy Feller's Master-Stroke」があります。フレディ・マーキュリーの曲作りの典型のような、2分40秒ながらいろいろな要素が詰め込まれた曲で、イギリスの画家リチャード・ダッド(Richard Dadd、1817~1886)の作品「The Fairy Feller's Master-Stroke」(1855~1864年)から触発されて生まれた曲です。

ダッド再評価の流れをつくった最初の回顧展がテイト・ギャラリーで開かれたのは1974年6月~8月ですから、フレディ・マーキュリーはその回顧展より前に注目して、作品を見に出かけていたようです。

「The Fairy Feller's Master-Stroke」がテイト・ギャラリーに寄贈されるのは1963年ですが、その寄贈者は詩人のジーグフリード・サスーン(Siegfried Sassoon)です。その所有の経緯も、大きな物語になりそうです。

振り返ると、リチャード・ダッドの名前を初めて知ったのは、講談社新書の坂崎乙郞『ロマン派芸術の世界』(1976年)でした。同じ著者の『幻想芸術の世界』(1969年、講談社新書)と並んで、70年代の学生向け入門書としては、良くも悪くも影響力があった本だったような気がします。しかし、クイーンの曲「The Fairy Feller's Master-Stroke」と、坂崎乙郞の本の中にある『お伽の樵の手練の一撃』が同じ作品を指すのだと気づくまで、時間がかかりました。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

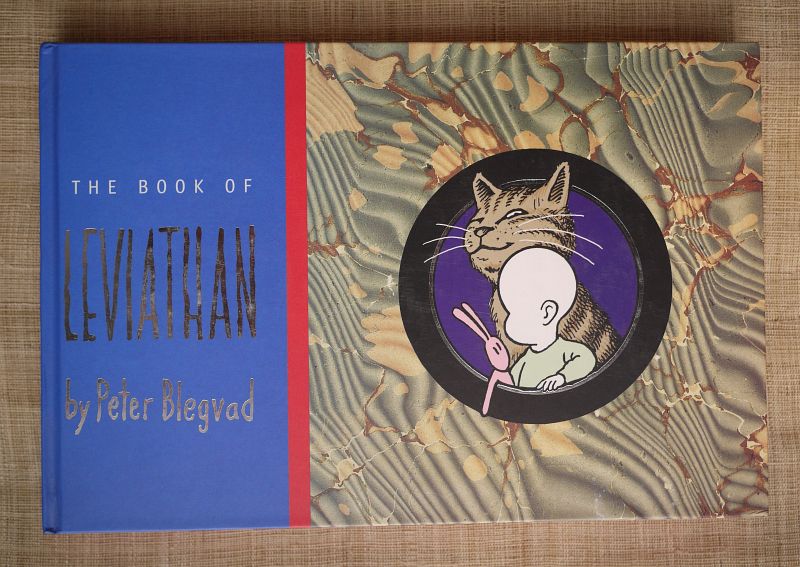

19. 2000年のピーター・ブレグヴァド『リヴァイアサンの書』(2012年10月29日)

ピーター・ブレグヴァド(Peter Blegvad)は、こういう人がいるから、世の中捨てたもんじゃないと思えるようなアーチストの1人です。

最初のレコードアルバムは1972年、スラップ・ハッピー(Slapp Happy)の『Sort Of』ということになるのでしょうか。ミュージシャンとしての活動ももう40年です。自ら「Peter Blegvad(Amateur)」とアマチュアを自称し、インディーズであり続ける、ひょうひょうとした、のっぽさん(身長ほぼ2メートル)です。

『リヴァイアサンの書(The Book Of Leviathan)』は、英国の新聞「インディペンデント・オン・サンデー(Independent on Sunday)」に1991年から1999年にかけて連載したコミック・ストリップ『リヴァイアサン(Leviathan)』から130話を選んだものです。ブレグヴァドにとって、毎週の締め切りがあるような仕事は、初めてだったのではないでしょうか。「締め切り」があるゆえに作ることができたような作品でもあります。2000年に、スラップ・ハッピーのファーストアルバムから名前をとったSort Of Booksが出版。現在も入手しやすい本です。『リヴァイアサン(Leviathan)』シリーズは全部で400話ぐらいあるようですので、コンプリート版の刊行も期待したいところです。

顔(表情)のない赤ん坊「リヴァイアサン(Leviathan)」通称「リーヴァイ(Levi)」くんと、相棒の名無しの猫「Cat」との、楽しくも思弁的というかスペキュレイティヴ(Speculative)な対話をメインに、リーヴァイくんが肌身離さずもっているぬいぐるみの「うさぎ(Rabbit、Bunny)」とお姉さんのレベッカ(Rebecca)、それにパパとママを脇役として、日本のコミックと並べると地味ではありますが、熟読玩味しても飽きのこない本になっています。リーヴァイくん一家は、連載当時のブレグヴァドの家族を反映しているようです。万人に愛されるタイプかと言えば、そうとは言えず、読者を選ぶ本ではあります。ブレグヴァドの描線は、思考し迷う線なので、直感的で動物的な流ちょうさとは無縁です。グラフィックにそうしたものを求めるタイプの方には、苦手な描線かも知れません。ただ、これはもう間違いなく「クラシック」だと思います。

『リヴァイアサン(Leviathan)』の連載終了後も、グラフィック要素をからめたテキストを、アンソロジー『The Phantom Museum』や『ganzfeld』誌、『Variantology』誌などに発表していて、ここ十年の充実ぶりも、実はもっと注目されていいのではないか、と思います。2009年からロンドン・パタフィジック協会(The London Institute of ‘Pataphysics)の会長でもあります。

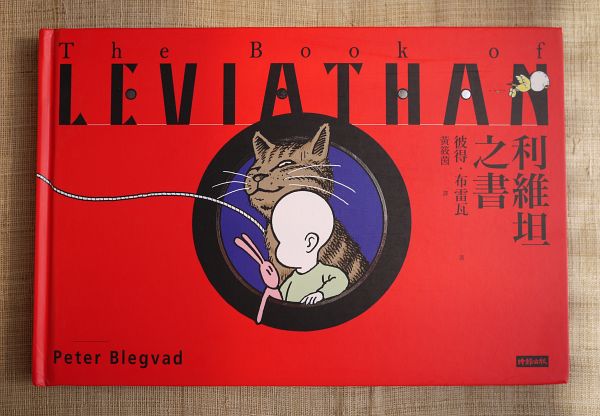

中国語訳の版が、2010年『利維坦之書』として台湾の時報出版から出ています。ピーター・ブレグヴァドは中国語表記だと「彼得布雷瓦」です。気になって手に入れてはみたものの、多用されている地口(pun)の類の翻訳がうまくいっているのかとか、出来の善し悪しまではちょっと分からないのですが、こういう作品の翻訳が出たということだけでも現在の中国語圏の積極性を感じます。

日本でも2002年に『map』誌が『リヴァイアサン』の特集を行っていたり、類縁性のある存在として語られるクリス・ウェア(Chris Ware)の『ジミー・コリガン(JIMMY CORRIGAN )』の日本語版が2007年~2010年に出たりで、翻訳刊行の芽はあるようにも思われるのですが、今のところ日本語版は出ていません。ちなみに、台湾の時報出版の版は「Graphic Novelty」シリーズの一冊として出版されていて、ほかには、クリス・ウェアの『ジミー・コリガン』やフランソワ・プラス(François Place)、クレイグ・トンプソン(Craig Thompson)らの翻訳がラインナップされ刊行されています。この種のものの翻訳では、日本は東アジアで先行する国だったのですが、どうやら海外文化を吸収する地力でも様変わりが始まっているのかも知れません。英語版も印刷は、「Printed in Hong Kong」です。ここのところ美術書などの印刷分野でも香港、シンガポール、台湾、中国の「世界の印刷工場化」は進んでいます。

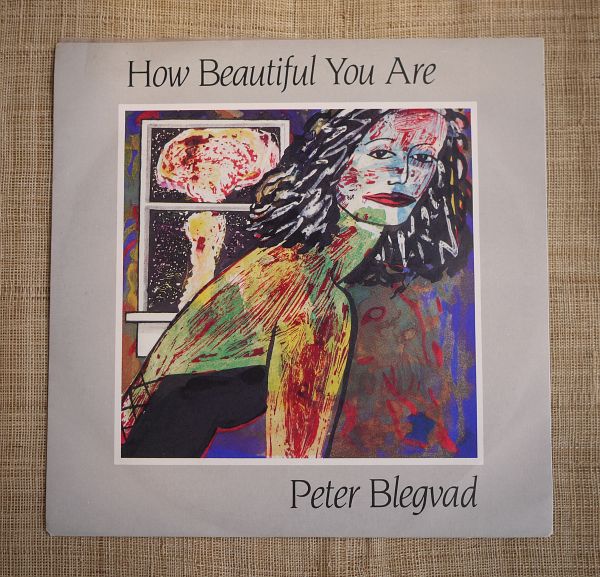

ブレグヴァドは1980年ごろ、自分の小冊子や音楽作品を「Amateur」シリーズとしてナンバリングしていて、入手の難しい小冊子など、全貌は把握できていないのですが、その「Amateur」シリーズのNo.6にあたるのが、1983年に出た最初のソロアルバム『ネイキッド・シェイクスピア(The Naked Shakespeare)』(Virgin、V2284)です。ほとんどの曲はXTCのアンディ・パートリッジ(Andy Partridge)のプロデュースですが、A面1曲目の「How Beautiful You Are」はデイヴ・スチュアート(Dave Stewart)のプロデュースです。80年代のキーボード機材に依存した、プロフェッショナルな仕上がりですが、ともかくロマンチックな曲です。

「How Beautiful You Are」は、蜜月の恋人たちの歌なのですが、その窓辺から見える風景には「装甲車(armoured car)」とか「拷問(torture)」とかあって何か不穏です。その窓から見える風景に対し、カーテンを閉めて、あれは彼らの問題であって僕らの問題でない、今はただ君だけを見ていたい、という歌です。「amour fou」の世界、

例えばミラン・クンデラ(Milan Kundera)『存在の耐えられない軽さ』のような世界なのかな、と最初、歌詞だけで想像していたのですが、この曲はシングルカットもされていて、そのシングル盤ジャケットの絵をブレグヴァド自身が描いていて、その絵を見ると、より説明的になって、その窓から見える光景は「キノコ雲」になっています。視覚化すると確かに分かりやすくなるのですが、言葉だけだと、より「不穏」な雰囲気であったものが、図像化されると、より説明的・限定的になってしまうのかなと思いました。しかし、このロマンチックで同時に不穏であることをレコードジャケットに表現するというのは、考えれば難しい注文です。

何はともあれ、音楽と文章とグラフィックな表現を「amateur」的に続けてきた、ほかに変わる存在がいない時代の同伴者です。10月に、アンディ・パートリッジとの共作『Gonwards』がリリースされたばかりです。

【2020年2月10日追記】

2013年に刊行された『le livre de léviathan(リヴァイアサンの書)』(APOCALYPSE)フランス語版の書影です。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

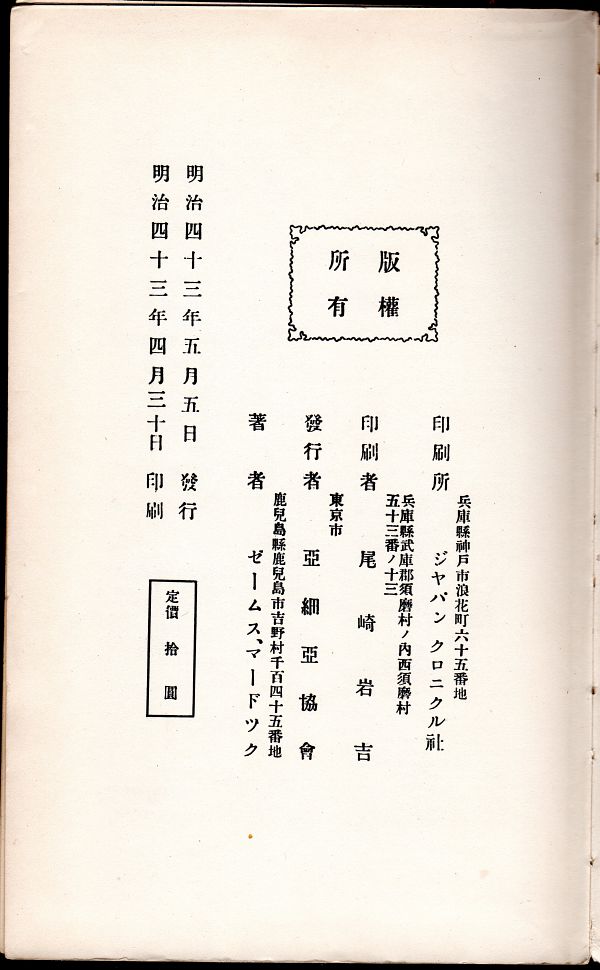

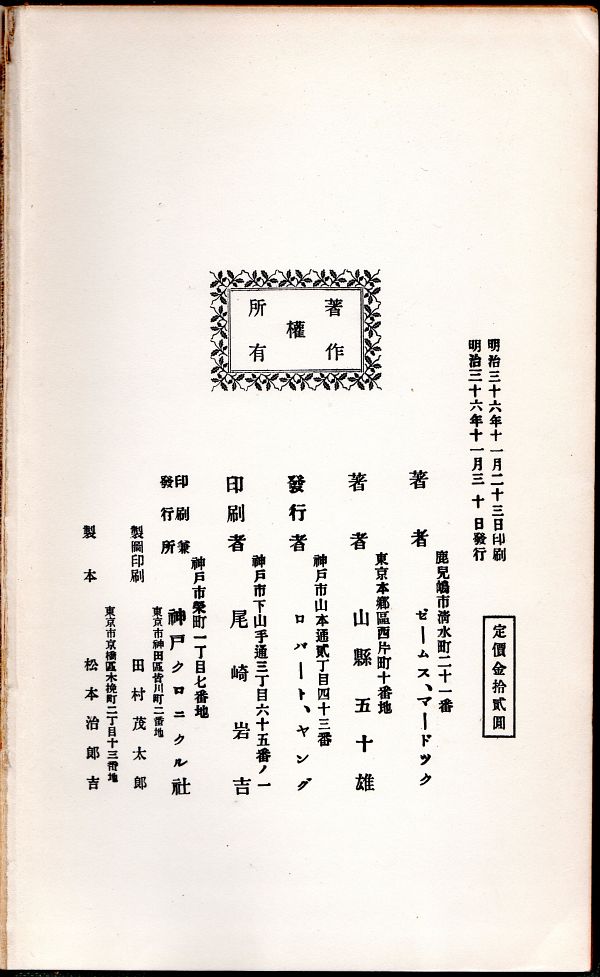

18. 1910年のジェームズ・マードック『日本史・第一巻』(2012年10月27日)

ジェームズ・マードックの『日本史・第一巻』は、

A HISTORY OF JAPAN

FROM THE ORIGINS TO THE ARRIVAL OF THE PORTUGUESE IN 1542 A.D.

というタイトルで、明治43年(1910)、亜細亜協会から発行されました。印刷は明治36年(1903)刊行の第二巻を印刷した、神戸クロニクル社改め、ジャパンクロニクル社です。この巻では、日本の起源から1542年のポルトガル船来航までの時代を扱っています。写真の奥付は、1910年初版のものですが、1926年再刊のGreenberg版にも再掲されていて、それを撮ったものです。1910年ごろは、七高の教職も辞め、収入も絶えたような状態で、この『日本史』にかかりきっていたわけです。

奥付にある「鹿兒島市吉野村千百四十五番地」は、島津氏別邸、磯仙巌園の南西側の高台にあります。ここは、マードックが奥さん名義で購入した持ち家です。その前に住んでいた「鹿兒嶋市淸水町二十一番」も旧島津邸・重富荘の隣ですから、偶然にせよ、いつも島津さんのご近所に住んでいたかたちになります。

『日本史』は、マードックが全勢力を傾けた仕事でしたが、鹿児島にとっては、もっと軽い、当時の鹿児島のようすを知ることができる著作を残してくれていたら、それこそ貴重なものになったかも知れません。マードックの持っていたポテンシャルを考えると、とても残念です。マードックは完熟した果実のような存在で、鹿児島はその果実を味わうことなく、打ち捨てたようなものです。大きな仕事より、意外と古びないのは小さな仕事のような気もします。

1926年の第三巻刊行を見ることなく、1921年、マードックは亡くなってしまいます。第三巻は「THE TOKUGAWA EPOCH 1652-1868」というタイトルで、鎖国から明治維新までを扱っています。

鹿児島市の番地は、昭和40年代に大きく変わり現在のものとは違うので、分かりにくくなっていますが、「鹿兒島市吉野村千百四十五番地」は、現在、鹿児島実業高校の施設となっています。写真は旧マードック邸の門。この門構えだけは、マードック居住当時の名残を残していると思われます。周囲をミカンなどの果樹園にしていました。マードックはスコットランドという、どちらかというと北国の生まれで、南国的な、果実の園への憧憬を持っていた人だったのかも知れません。ここから七高のあった鶴丸城跡までは歩いて1時間ぐらいでしょうか。毎日歩いて通勤したマードック先生は健脚です。

夏目漱石はマードックの消息を気にかけていて、「たゞ余が先生に就いて得た最後の報知は、先生がとうとう学校を已めて仕舞つて、市外の高台に居を卜しつゝ、果樹の栽培に余念がないらしいと云ふ事であつた。先生は「日本に於る英国の隠者」と云ふやうな高尚な生活を送つてゐるらしく思われた。」と書いています。写真は、その「市外の高台」から眺めた桜島。マードック旧邸は、桜島を望む絶好の場所の1つと思います。今はマードック先生が暮らしていたということを知らせるものもなく、たわわに実っていた果樹園もありません。

【追記】

久しぶりに旧マードック邸のそばを散策していたら、旧マードック邸のすぐそばに、ミカンが植えられていることに気づきました。

平川祐弘『漱石の師マードック先生』によれば、マードックは、家の裏の小山に4畳ばかり洞窟をつくって、そこに机を置き蝋燭の光で『日本史』を執筆したそうです。洞窟で執筆したのは、アーネスト・サトウやチェンバレンが『日本史』執筆のため提供してくれた貴重な珍本稀書を万一の火災から守るためだったといいます。

その洞窟と思われるものは今も残っています。

物置として使われているようです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

17. 1903年のジェームズ・マードック『日本史』(2012年10月26日)

上の写真では「ゼームス、マードツク」ですが、ジェームズ・マードック(James Murdoch、1856~1921)の『日本史』は、

A History of Japan

During the Century of Early Foreign Intercourse (1542-1651)

というタイトルで、明治36年(1903)、神戸クロニクル社から出版されます。神戸クロニクル社は現在の『JAPAN TIMES』紙の前身になった新聞社の1つです。

ポルトガル船の来航から徳川家光の鎖国までの日本の歴史を、日欧交渉を中心に書いたものです。後に、その前の時代と後の時代を書き継いで、全三巻になったので、第二巻が先に刊行されたかたちになりました。

写真の奥付は、1903年初版のものですが、1926年版にもファクシミリが掲載されていて、それを写真に撮ったものです。

第三巻は、マードックの没後の1926年に刊行されました。同時に、同じ仕様で第一巻、第二巻も再刊されました。1926年刊の『日本史』全三巻はロンドンのKegan Paul, Trench,TruberとニューヨークのGreenbergから出版されています。写真はGreenberg版のものから。印刷は、英版も米版もいずれも「Printed in Great Britain by Stephen Austin & Sons, Ltd., Hertford.」です。英語で書かれた、最初の本格的な日本通史といえる大冊です。

鹿児島に住む者にとっては、著者の住所に「鹿兒嶋市淸水町二十一番」とあることに、ほんとうに清水町で執筆したのだなとインパクトを感じます。

ジェイムズ・マードックの略歴を書いておきます。

1856年、スコットランドのストーンヘーブン(Stonehaven)生まれ。裕福な家の出ではなく、奨学金を得て、アバディーン大学、オックスフォード大学、ドイツのゲッティンゲン大学で学びます。ギリシャ、ラテン、サンスクリット語などの古典語のほかに、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ポルトガル、オランダ語を読みこなすポリグロットでした。ただスコットランドのなまりは抜けなかったようです。1880年~1887年、オーストラリアの大学やグラマースクールで教職に就きますが、まじめな勤めが嫌になるときが時々訪れるタイプのようで、ジャーナリズムの世界に身を投じ、1888年はじめて日本を訪問します。日本に関心を持ったマードックは、日本での職を求め、明治22年(1889)9月から明治26年(1893)9月まで、東京の第一高等中学校(1894年から「第一高等学校」になります)で英語と歴史の教師として教鞭をとります。9月から職に就いていますが、このころは9月に学校の新年度が始まっていました。その時代の生徒、夏目金之助にとって「僕の先生」と心から思えるような、記憶に残る教師となったようです。わたしたちは夏目漱石の残した文章から、「日本に於る英国の隠者」マードック先生の飾らない人となりを知ることができます。

また、この時期、帝大で衛生工学を教えていたW. K. バートン(W. K. Burton)と日本における写真製版のパイオニア的存在である小川一真の2人と組んで、日本についての写真集を何冊か出しています。バートンは衛生工学の教授ということで働いていましたが、イギリス本国でもロングセラーになった写真の専門書を書いている人物で、バートンの写真に、マードックが英文のテキストを加え、当時最新の写真製版技術で小川一真が印刷したもので、写真製版の黎明期に積極的に関わった人物でもあります。

一方で、この時代は「新しい共同体」をつくろうという運動がさかんな時代でもありました。宗教的コミュニティであれ、空想的社会主義者のコミュニティであれ、同志を集め、新しい理想的社会を未開の地で建設しようという動きが世界各地で試みられた時代でもあります。一高の教職を辞めたマードックは、南米のパラグアイで共産主義的コミュニティ「新しいオーストラリア」をつくろうという運動に参加するのですが、病気を理由に脱退します。幻滅があったのだと思います。イギリスに戻って、マードックは図書館にこもります。そこで、ポルトガル船が日本に現れた時期から徳川家光の鎖国の時代までの日欧交渉史の資料を渉猟します。

その資料をもって、明治27年(1894)、再び日本に戻ります。明治31年(1898)まで金沢の第四高等学校、それから明治33年(1900)まで東京の高等商業学校で教え、この時期、旧幕臣の娘、岡田竹子と結婚もしています。明治34年(1901)3月、鹿児島で新たに創設された造士館高等学校(第七高等学校)に赴任。それから約16年間、鹿児島で暮らします。明治41年(1908)、七高の校長とけんかして辞職。大正4年(1915)に一時、志布志中学校に勤めていますが、この時期、在野の学者として2000ページを超える大著『日本史』全三巻を書き上げます。

大正6年(1917)2月オーストラリアに移り、シドニー大学で日本研究の教授となって活躍が期待されましたが、ガンを患い、1921年10月30日に亡くなりました。

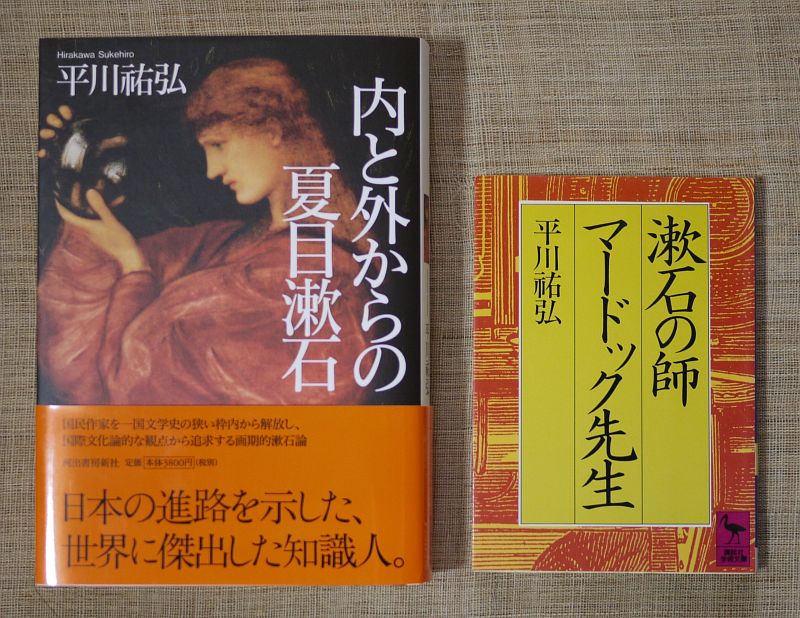

マードックを知る一冊としては、平川祐弘著『漱石の師マードック先生』(1984年、講談社学術文庫)が最適の一冊です。今年の7月に刊行された平川祐弘著『内と外からの夏目漱石』(2012年、河出書房新社)の巻頭にも「漱石の師マードック先生」が再録されています。16年を過ごした鹿児島時代のマードックについて書かれた本があってもおかしくない存在ですが、今のところないようです。

奥付にあるマードックの明治36年の住所「鹿兒嶋市淸水町二十一番」は、多賀山の東北側にあり、現在でいうと、旧島津邸・重富荘(現在は結婚式場「マナーハウス島津重富荘」となっています)の南側にあたります。江戸時代に潮音院というお寺があったあたりです。今は、マードックの名をしのばせるようなものは何もなく、上の写真のようにマンションが立ち並んでいます。

ここは、桜島を望む好位置にあったのですが、前の海が埋め立てられたため、現在は正面にパチンコ店を望む風景になっています。この石塀は、マードックが暮らしていた当時のままでしょうか。今、木の上にツリーハウスが作られているのですが、これはマードックも面白がったかも知れません。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

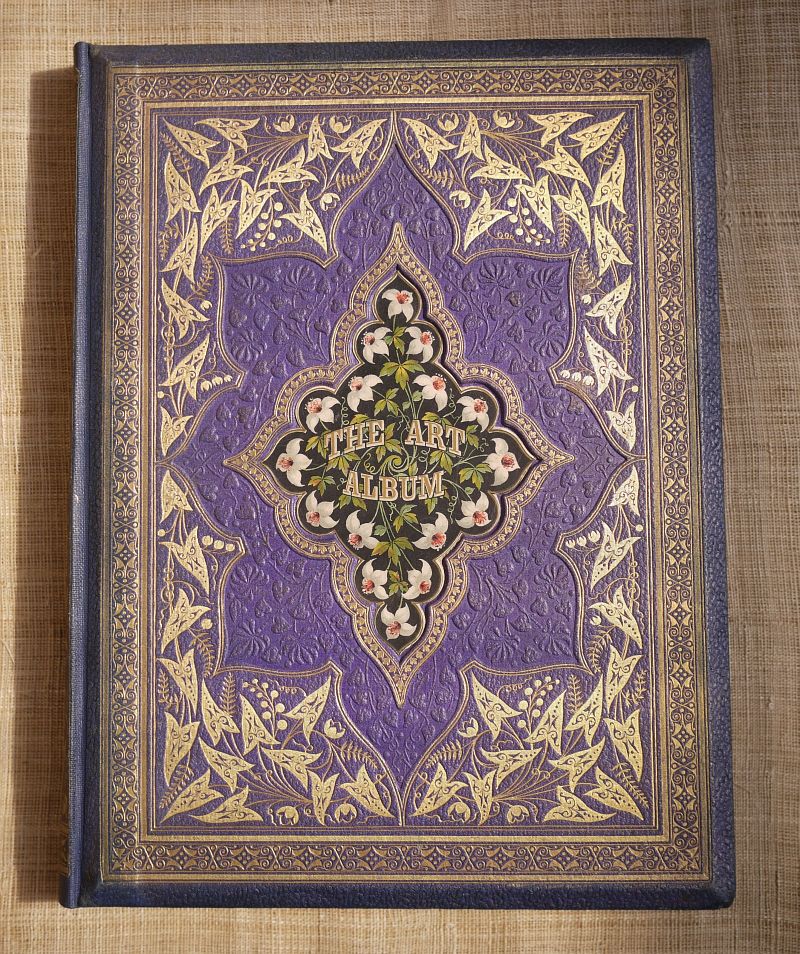

16. 1861年のエドモンド・エヴァンス『THE ART ALBUM』(2012年10月24日)

エドモンド・エヴァンス(Edmund Evans、1826~1905)の『THE ART ALBUM : SIXTEEN FACSIMILES OF WATER-COLOUR DRAWINGS』は、ファイヴァリットというより「変なオブジェ」という印象が先に立ちます。19世紀ヴィクトリア朝のごてごてした装釘としかいいようがないものです。1861年、ロンドンのW.KENT AND CO.から出版されています。この手のものにはなかなか馴染めないことで、自分が20世紀の生まれなのだと感じます。

ジョン・ジャクソン&W. A. シャトー著『木版論』改訂版が出された1861年から、写真が本格的に印刷分野に食い込みはじめたのですが、これは、その同じ年に出された多色木版の画集です。当時の有名画家の16枚の水彩画を、エドモンド・エヴァンスが彫版し印刷したものです。当時、モノクロ写真の印刷には道筋がついたものの、写真のカラー印刷の実現は、まだまだ先の話でした。19世紀後半のカラー印刷は、多色木版(Chromoxylography)と多色石版(Chromolithography)が担っていました。

左はジョージ・スミス(George Smith)の水彩画『ルーシー(LUCY)』、右はエドワード・H・ウェナート(Edward H. Wehnert) の水彩画『庭師の娘(The Gardener's Daughter)』から、エドモンド・エヴァンスが多色刷りの木版を彫版し、印刷したものです。この木版では、1つの図版のために10ぐらいの色版をつくっていますが、望んだような色彩の複製ができているかは、ちょっと疑問です。エドモンド・エヴァンスの多色木版の特徴がよく出るのは、ウォルター・クレイン(Walter Crane、1845~1915)らと組んだ、より単純化された子供絵本の分野のような気がします。例として1887年の『幼な子のイソップ(Baby's Own Aesop)』から、「北風と太陽」の図版を。

『幼な子のイソップ』は、George Routledge and Sonsから1887年に初版が出ています。19世紀の絵本には刊行年が記されているものが少なく、上の写真のものは、刊行年のないFrederick Warne and Co.の版です。初版と同じ版を使っていますが、19世紀末の刊行のものだと思います。RoutledgeもWarneもウォルター・クレインやケイト・グリーナウェイが原画を描き、エドモンド・エヴァンスが多色木版にした子供絵本の版元です。

『幼な子のイソップ』は、W. J. リントン(W. J. Linton、1812~1897)が、戯れにイソップ物語を短い詩に圧縮したものをもとに、クレインが手を加えたものがテキストになっています。W. J. リントンは、1886年の末に『幼な子のイソップ』が届いたことのお礼をアメリカから書いていますから、1886年には初版は出回っていたようです。

その版は、クレインの水彩原画をもとに、エヴァンスが黒版と赤・青・黄3版の多色木版にしたものです。版の数が『THE ART ALBUM』と比べ、ぐっと減っています。版を増やさないという印刷コストの関係もありますが、同時に三色分解の印刷法へも近づいています。

また、『THE ART ALBUM』のように版が多く精緻なものは版のズレが致命的な欠点になりかねませんが、粗製乱造気味の子供絵本だと、版のズレの魅力という新たな魅力も発見されます。

ところで、W. J. リントンは、前に紹介した『版画論』1861年版口絵で、ブレイク作品を彫版していた人です。ウォルター・クレインにとっては最初の雇い主で、お師匠さんです。W. J. リントンは、なかなか興味深い人物で、時代の人物関係の結び目になる人物の1人かも知れません。1860年代後半に「工業化が進むイギリスに嫌気がさして」南北戦争後のアメリカに移住してしまいます。そのとき、持ち家だった湖畔地方のコニストン湖(Coniston Water)畔のカントリーハウス「the Brantwood」をジョン・ラスキン(John Ruskin、1819~1900)に売却します。ラスキンはそこを終の棲家としました。ラスキンのアシスタントとして、W. G. コリングウッド(W. G. Collingwood、1854~1932)も近くに移り住んで、のちにそこをアーサー・ランサム(Arthur Ransome)が訪れるようになり、そこでの体験が『ツバメ号とアマゾン号』の物語に結実していくのですが、それはまた別の話です。さらに、コニストン湖の北側にあるエスウェイト湖(Esthwaite Water)畔にビアトリス・ポッター(Beatrix Potter、1866~1943)も住むようになるのですが、これもまた別の話です。

写真をカラーで印刷するということは、20世紀の技術ということになります。1902年10月2日に、Frederick Warne and Co.から写真製版の三色カラー版で、小さな絵本の初版が出ます。その小さな本、ビアトリス・ポッターの『ピーターラビットのおはなし(The Tale of Peter Rabbit)』を新しい方法で印刷したのも、エドモンド・エヴァンスでした。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

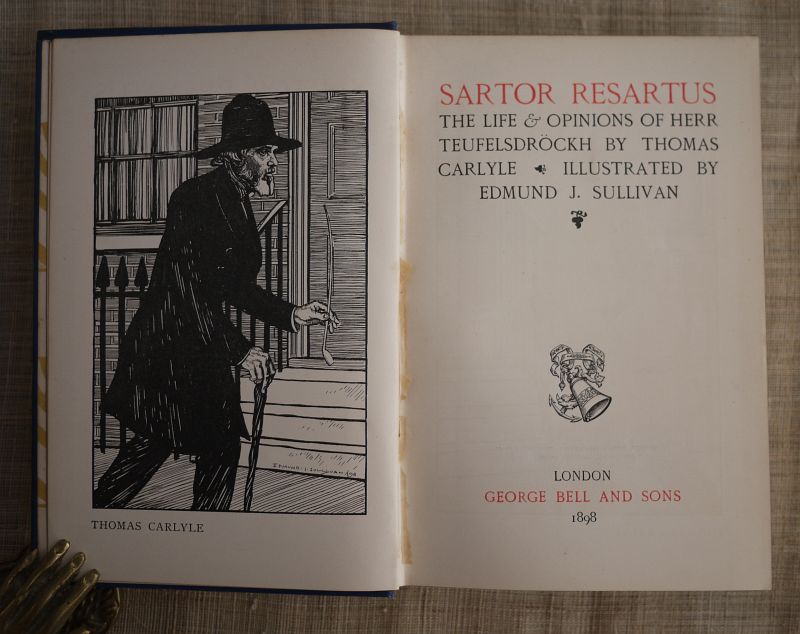

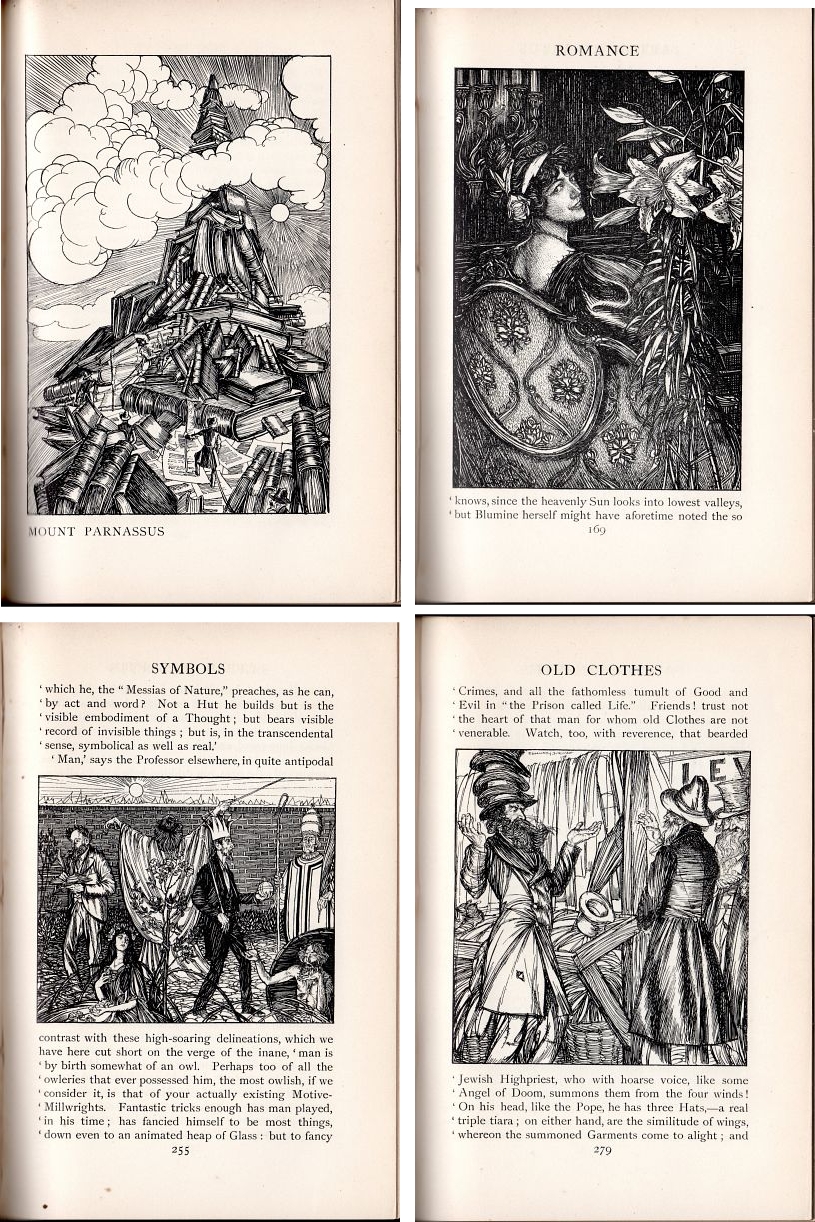

15. 1898年のカーライル『衣装哲学』(2012年10月23日)

夏目漱石の「漱石山房蔵書目録」を見ていると、

Carlyle (T.). Sartor Resartus. London: G.Bell & Sons. 1900.

という本があります。「あ、この本、もしかして持っているのじゃないか」と本棚をひっくり返すと、出てきたのは、

Carlyle (Thomas). Sartor Resartus. London: George Bell & Sons. 1898.

でした。この1898年のGeorge Bell & Sons版は1900年にリプリントされていますから、ほぼ同じ内容だと思います。印刷はChiswick Pressですので、当時なら文句なしの一流どころです。

つまり、このトマス・カーライル(Thomas Carlyle)著『衣装哲学(Sartor Resartus)』は、エドモンド・J・サリヴァン(Edmund J. Sullivan、1869~1933)の、どちらかというと騒々しい挿画(Drawings)の入っている版で、このサリヴァンの挿画を漱石も眺めていたのだと思うと、何だか可笑しくなります。

エドモンド・J・サリヴァンは、写真製版が主流になった時代のイラストレーターです。その図版は、ペン画のモノクロ原画を、写真製版で線画凸版にして印刷したものです。ここにはもう、ちょっと前までは主流であった木版の彫版師が関わることはありません。

挿画の製版方法が、劇的に変化したということを、よく知られた挿画家の例で説明すれば、1871年のルイス・キャロル(Lewis Carroll)『鏡の国のアリス(Through the Looking-Glass)』でのジョン・テニエル(John Tenniel)の挿画は、テニエルの原画を彫版師のダルジール(Dalziel)兄弟が木版に彫ったもので、それを原版としてエレクトロタイプというコピーをつくって印刷したものです。それから20年ほどたった1894年のオーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)『サロメ(Salome)』のイラストは、ビアズリーの原画を写真製版で線画凸版にして印刷したものです。つまり、1870年から1890年の20年ほどの間で、図版の製版では、写真を使った技術が一気に支配的になり、グラフィックもそれに対応したものに変わっていきました。

夏目漱石の所有した『衣装哲学(Sartor Resartus)』の挿画は、そうした写真が印刷世界の天下を握ろうとしていた時代の典型的産物というわけです。

夏目漱石の英語書籍の蔵書では、英国留学していた明治33年(1900年)~明治35年(1902)を中心とした時期に出版されたものが、当然のことながら多いので、その蔵書も、図版は写真製版のものが多いということになります。では、1900年頃の写真製版が面白いかというと、印刷物として、割とがっかりするものが多いというのが率直な感想です。その中で、サリヴァンの絵はレトロ・フューチャー的というか、アメコミ的というか、引っかかりがある存在の1つです。

右上の百合と女の挿画は、もしかしたら、明治41年(1908)『夢十夜』第一夜の百合と女や明治42年(1909)『それから』の代助と三千代を結ぶ百合の香りにつながる作品かも、などと考えると面白いものがあります。漱石作品研究は一大分野になっていますので、研究者の間では、常識の部類なのかもしれませんが。漱石の鹿児島コネクションの1人、橋口五葉の装釘で百合モチーフがあれば、話が面白くなるのに、とも思います。

しかし、このサリヴァンの挿画、『衣装哲学(Sartor Resartus)』だけでなく、全く別の物語への応用が可能なような気がします。70点を超える挿画が描かれているのですが、例えばマイケル・ムアコック(Michael Moorcock)が、マーヴィン・ピーク(Marvyn Peake)のイラストから新しい物語を作り上げている例があるように、サリヴァンの挿画は、マイケル・ムアコックのような現代の奇想系作家ともじゅうぶん親和性があるような気がします。

決して好みのタイプの絵ではないのですが、何か放っておくのは惜しいのです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

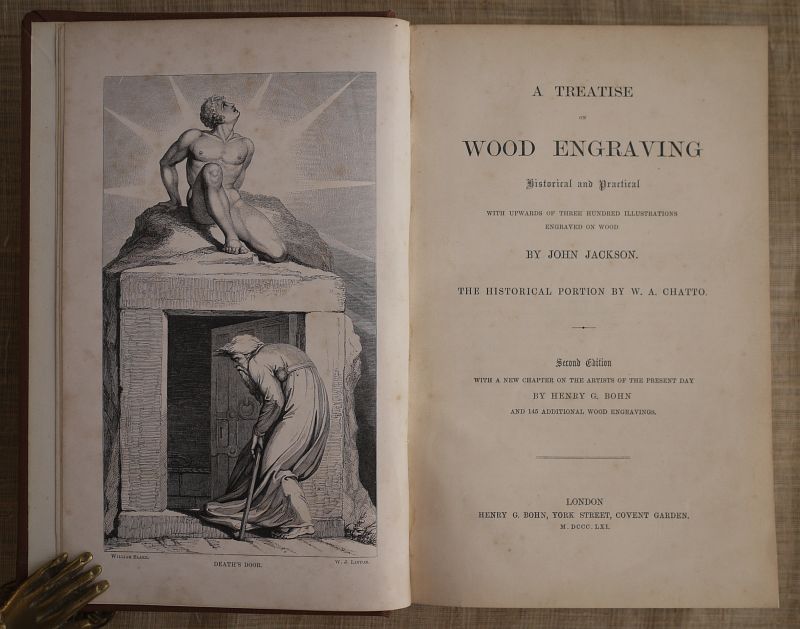

14. 1861年のジョン・ジャクソン『木版論』(2012年10月22日)

『ある村の肖像』の木版挿画を作ったジョアン・ハッサル(JOAN HASSALL)は、師匠―弟子の徒弟関係でなく、学校や技法書から学んだ世代です。19世紀のような下絵と彫版と刷りの分業制でなく、少なくとも下絵と彫版は自分1人で行うようになった世代です。

ジョアン・ハッサルは、『Wood Engraving』(初版1921年、Ditchling Press。その後、Faber and Faberから出版され、第2次世界大戦後も版を重ねました。20世紀に木版を学んだ人たちの基本参考書です)という、小さいながらも的確な技法書の著者でもあるR.J.ビーダム(R.J.Beedham)が教えていた、版画の夜間教室に通うことで、木版という技法と出会います。

そして、彼女の木版技術のお手本となる本と出会います。1839年に出版されたジョン・ジャクソン(JOHN JACKSON)とW. A. シャトー(W. A. Chatto)の『木版論(A TREATISE ON WOOD ENGRAVING)』(London, Charles Knight)です。

上の写真のタイトルページは、1861年の改訂版(LONDON, HENRY G. BOHN)のもので、左側の絵は、William Blakeの絵をもとにW.J.Lintonが彫版したものです。この本の第9章「木版の実習(THE PRACTICE OF WOOD ENGRAVING)」を、ジョアン・ハッサルは木版技術を習得する上で、いちばんの参考になったとしています。ジョン・ジャクソン自身も、トマス・ビュイック(Thomas Bewick、1753~1828)の直系の弟子にあたる人物なので、ビュイック流の木版技術を学ぶには、最適な本と出会ったわけです。

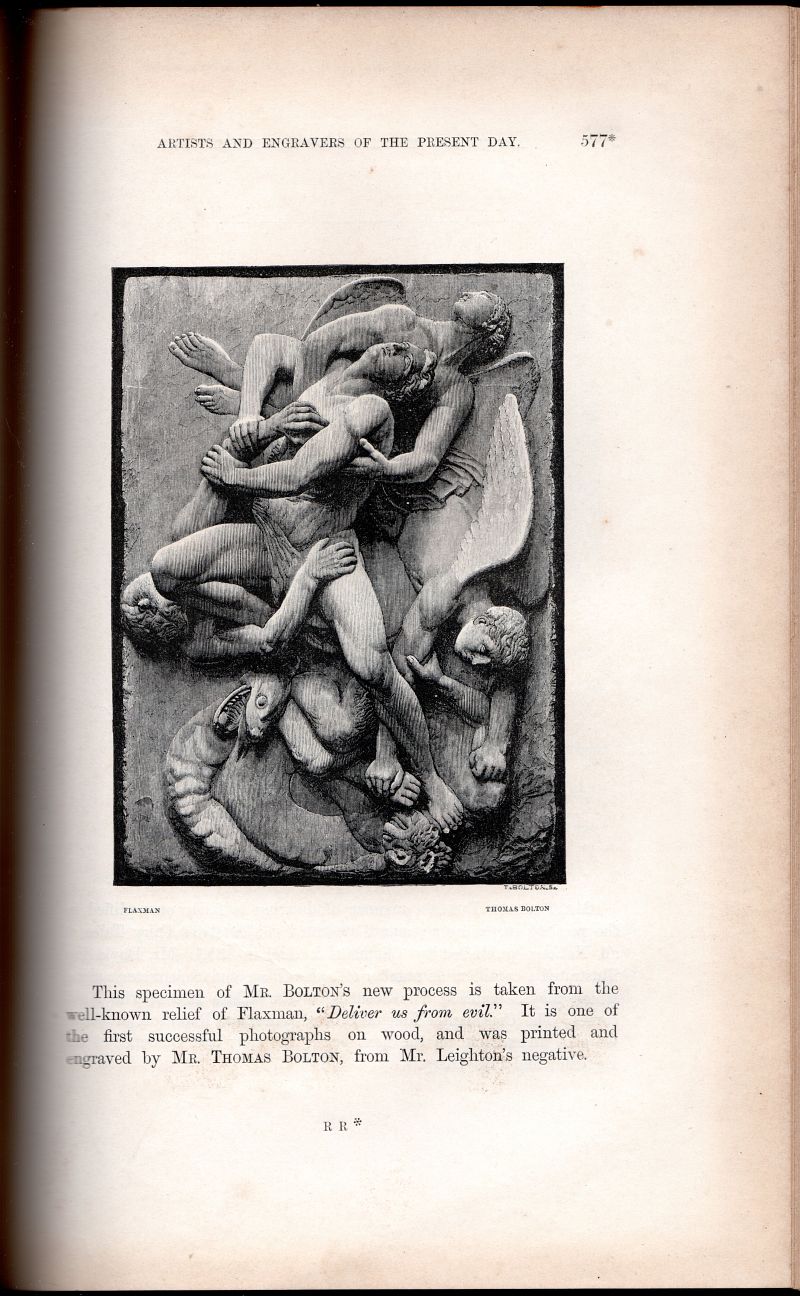

この1861年の『木版論』改訂版には、ある意味、歴史的な木版が収録されています。ジョン・フラクスマン(John Flaxman、1755~1826)のレリーフ作品『われらを悪より救いたまえ(Deliver Us From Evil)』を、レイトン(Leighton)が写真撮影し、そのネガを木版に化学的に転写して、それをトマス・ボルトン(Thomas Bolton)が彫版した版から印刷された図版です。

トマス・ボルトンという彫版師が発明した方法で、写真を、まっさらな版木の上に転写して、それを彫版するという単純な方法ですが、ここから、写真を中心とした印刷の時代が始まります。それまで、写真と印刷本のかかわりでは、写真を直接印刷本に貼り付けるというものはありましたが、ボルトンが考案したプロセスは、写真を印刷で複製したり、写真を活字と一緒に印刷する方法に道筋をつけることになりました。今現在、世界中にあふれる写真印刷物には、1861年に印刷された、この577ページの図版の遺伝子が受け継がれているわけです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

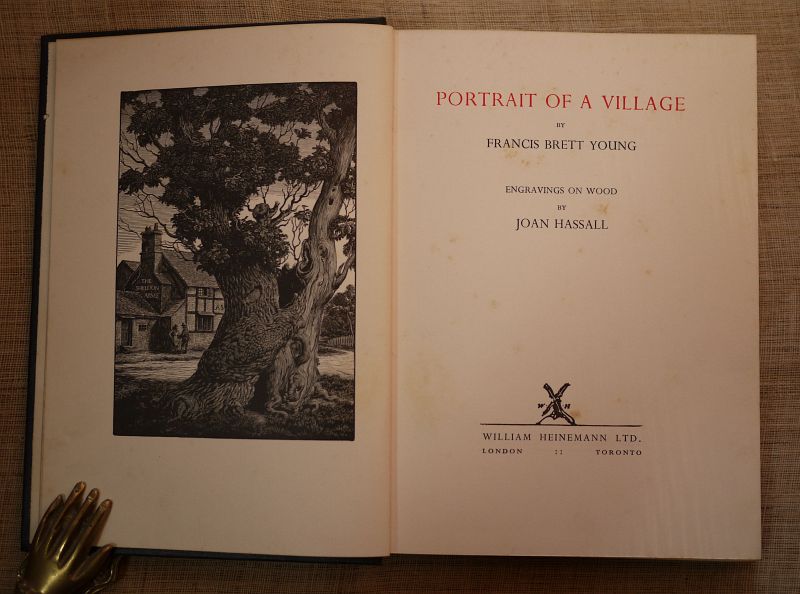

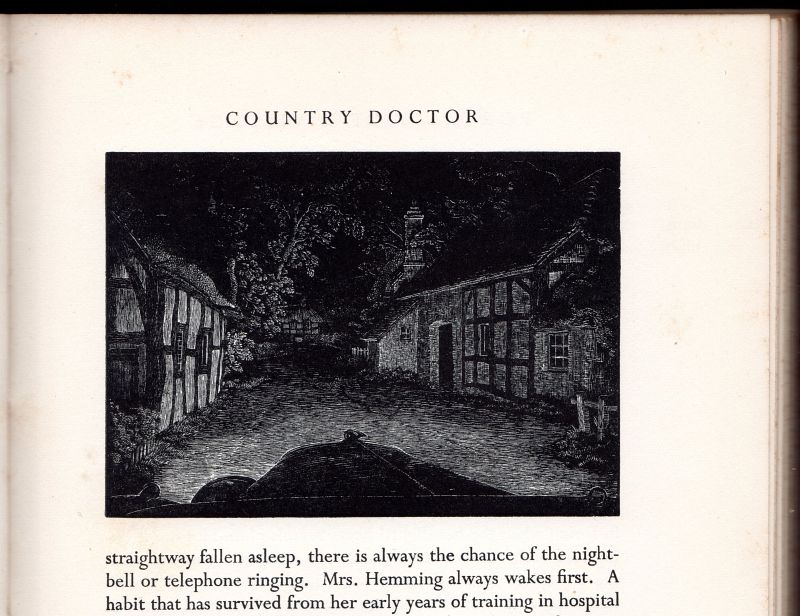

13. 1937年のフランシス・ブレット・ヤング『ある村の肖像』(2012年10月21日)

フランシス・ブレット・ヤング(1884~1954、FRANCIS BRETT YOUNG)は、英国の地方生活を題材とした作品を書いた小説家のひとりです。各地方ごとに存在する「スモールヴィレッジもの」とでもいうべきジャンルの作品群があって、ヤングの場合、フィクション化されたミッドランド西部地方を舞台にしています。もとはお医者さんで、第一次世界大戦に従軍したあと、医師としてのキャリアをあきらめた人です。そのせいか、自分が優秀な存在でないと自覚している「田舍医師」が登場する小説を書いています。『ある村の肖像(PORTRAT OF A VILLAGE)』(WILLIAM HEINEMANN、1937年)は、モンクスノートン(Monk's Norton)という架空の村を舞台にした短編連作です。

この作品の特徴の1つは、挿画に、ジョアン・ハッサル(JOAN HASSALL、1906~1988)の木版画が使われていることです。ジョアン・ハッサルが出版社から依頼された仕事としては最初期の1つで、1冊の本に複数の木版画を彫ったものとしては最初のものになります。

父親のジョン・ハッサル(John Hassall、1868~1948)も、ペン画や水彩のイラストレーターとして有名な人ですが、印刷にあたっては、その原画を彫版師が木版におこすという、19世紀に主流だった複製スタイルではなく、ペン画や水彩を写真に撮って、その写真をもとに版におこすという、写真を中心とした新しいグラフィックのありかたを生きた最初の世代の一人でした。

両大戦間のこの時期、家族のなかで芸術的なことにかかわるものが1人いて「黒い羊」になるというお馴染みの家族関係とは違って、兄弟姉妹がそろって、芸術的なことにかかわる芸術一家が目立つようになるのですが、ジョアンの弟クリストファー・ハッサル(Christopher Hassall)も詩人で、ルパート・ブルックの伝記も書いた人です。ハッサル家もそうした芸術一家の1つだったようです。

ジョアンの印刷表現へのアプローチは、父親世代とは異なっています。19世紀の末、写真中心指向が印刷の世界で新しい基準となり、複製メディアとしての木版は一気に下火になったのですが、手仕事への根強い指向もあって、写真とは違った表現手段としての木版リヴァイヴァルが第一次世界大戦前後から起こります。ジョアン・ハッサルは、その流れで登場した、木版ならではの挿画のありかたを追求した一群の版画家の1人です。作品への支持もあって息の長い挿画作家でした。作品としては、1960年前後のFolio Society版ジェーン・オースティン(Jane Austen)7作品につけた木版挿画などが知られています。個人的には、オピー夫妻(Iona and Peter Opie)の『オックスフォード童謡集(The Oxford Nursery Rhyme Book)』(OUP, 1955)のために彫った小さな木版図版が大好きで、これは1つの達成という気がします。

ジョアン・ハッサルの木版の特徴の1つは、クロス・ハッチングをできるだけしないで表現しているということです。白と黒だけの表現のなかで、グレイを表現するために線を交差させるクロスハッチングという技法をしがちなのですが、彫りの線が重ならないようにして表現しています。ペン画や銅版・鋼版のように、クロスハッチングが多用されていた先行世代の木版の画面とは違って、トマス・ビュイック(Thomas Bewick、1753~1828)流のクロスハッチングを避ける木版の彫法に、いわば先祖返りしています。そうした木版がつくる画面のちょっとした流行みたいなものが、両大戦間の英国でおこり、19世紀のスタイルとは違った、木版の挿画を持つ本が、私家版の少部数から一般出版社の大部数の出版物までいろいろな形で作られました。クロスハッチングを避けるということは、かなりの負荷の印刷に耐える、丈夫な版を作るという現実的な面もあったと思います。

「田舍医師(COUNTRY DOCTOR)」という話で、深夜の田舎道を走る車のヘッドライトが照らす風景を挿画にしています。映画では、走っている自動車のヘッドライトに照らされる夜道というのは珍しくありませんし、助けを求める女性が急に飛び出してくる映像など何度見たか知れませんが、版画の主題としては珍しい気がします。しかし、走行する自動車のヘッドライトが照らす夜景、そして、そこから照らし出される孤独な心象というのは、確かに、20世紀になって見出された主題なのかなと思います。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

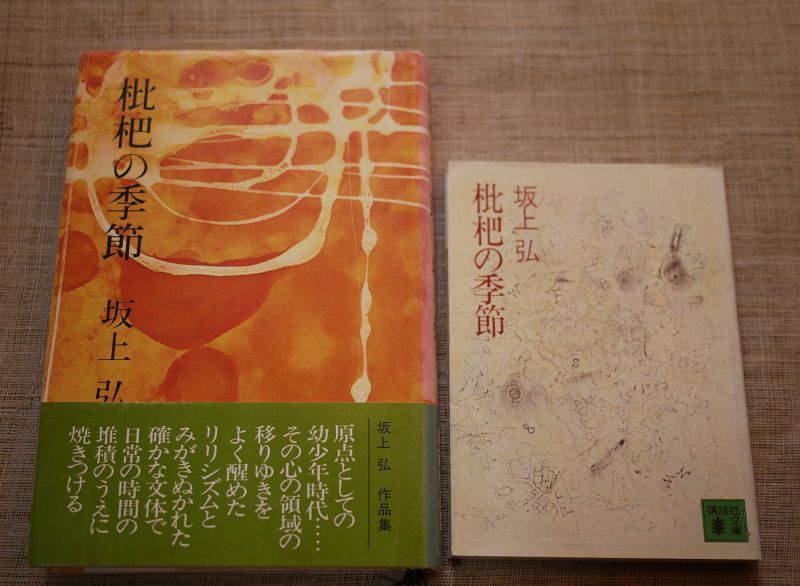

12. 1974年の坂上弘『枇杷の季節』(2012年10月20日)

フェイヴァリット・シングスのひとつかと言われれば、少し違うのですが、鹿児島市立清水中学校出身者にとって、坂上弘の『枇杷の季節』は、土地勘をもって読むことができる珍しい本です。単行本が昭和49年(1974)に講談社から、文庫本が昭和52年(1977)に講談社文庫から出ています。小説中では「S中学校」ですが、まごうことなき鹿児島市立清水中学校が舞台になった小説です。

坂上弘が、日本銀行勤務の父親の転勤で、鹿児島市に暮らしたのは、昭和23年3月から昭和25年12月までで、中学1年から中学3年の2学期までです。春日町にあった日本銀行官舎に住み、清水中学校に1年から3年の2学期まで通っていたわけです。そのときの体験をもとにした2編の短編「枇杷の季節」「白い道」が書かれました。清水中出身の有名人にコント55号の坂上二郎がいますが、年齢からすると、坂上弘の1学年上になるようです。同じ坂上姓で、2人は相手のことを認識していたのでしょうか。

小説はふつう「ここでないどこか」でストーリーが展開されます。もちろん東京、ロンドンなど数々の小説の舞台になった大都市の居住者はまた違うのでしょうが、たいがいは「よその土地」のお話です。ところが、「枇杷の季節」は、とことん清水中学校周辺で展開しますから、清水中学校関係者限定ではありますが、主人公の行く所どこでもすみずみまで土地勘があって、ものすごく分かりやすいわけです。土地勘のある場所を舞台にした小説を読むというのは、これはちょっと変な、珍しい読書体験です。もちろん、これは戦後すぐの時期を描いた小説ですから、今では失われてしまった風俗も数多くあります。それでも、昭和20年代から昭和40年代ぐらいまででしょうか、その時期に清水中学校にかかわったものにとって、懐かしい細部に満ちています。

私がいたクラスにも、坂上弘が暮らしたのと同じ日本銀行官舎に住む子がいて、彼はクラス委員長でした。鹿児島なまりが軽んじられ、標準語(「共通弁」といっていました)を話すということが重んじられていましたから、彼も坂上弘の小説の主人公同様、話し言葉の見本にされていました。小説に登場する「末松」のような、勉強は今ひとつでも生活力は抜群な、はしこい少年もいました。印象的な一節があります。「祇園の洲には官舎の子供たちと度々行ったが、私は長い夏の夕暮れに、気が遠くなるような気分で、海と桜島を眺めていることが多かった。」――この夏の夕暮れの「気が遠くなるような気分」は、祇園の洲がまだ埋め立てられていない時代を知っている者にとって、共通して感じることのできる気分のような気がします。

もっとも、私はミーハーなたちですので、坂上弘はじめ「内向の世代」といわれた作家たちのなかでは、後藤明生の小説が好きで、S中学校に転校してきたのが坂上弘でなく、後藤明生であったら、と思っていたものでした。それは不思議で不可解な「S中学校」の小説になっていたでしょう。その勝手な「残念」な感じも含めて、記憶に残る作品です。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

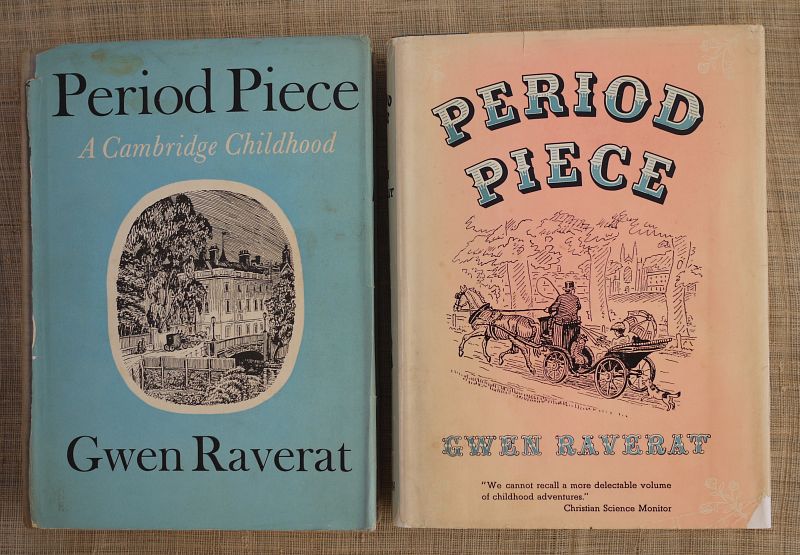

11. 1952年のグウェン・ラヴェラ『Period Piece』(2012年10月19日)

グウェン・ラヴェラ(Gwen Raverat、1885年~1957年)の『ダーウィン家の人々――ケンブリッジの思い出』の初版です。左が1952年のイギリス版初版(FABER AND FABER)、右が1953年のアメリカ版初版(NORTON)です。

原題の『Period Piece』は「一時代の特色を表した作品。時代物。旧式の人」などの意味。本の献辞に「To FRANCES」とあるのですが、これは詩人のフランセス・コーンフォード(Frances Cornford)のことで、グウェンの従妹にあたります。フランセス・コーンフォードの詩集にはグウェンが木版画を添えたものがあります。日本で、フランセス・コーンフォードの詩を翻訳した人に佐藤春夫がいます。『Period Piece』の挿画は、グウェンが本業とした木版画ではなくペン画になっていますが、戦後のことで木版画用の版木が入手しにくかったことと、グウェン自身の病気もあって、戦後は木版画の作品はほとんどありません。

グウェン・ラヴェラの本の面白さを教えてくれたのは、ノエル・ペリン(Noel Perrin)著、中村紘一訳『読書の歓び―マイナー・クラシックの勧め(A READER'S DELIGHT)』(1989年、紀伊國屋書店)という本でした。「ジェーン・オースティンの次には誰を読んだらいいのかしら?」といったタイトルが並び、読書の細道に人を誘うエッセイ集でした。そうです。確かに「ジェーン・オースティンの次に誰を読んだらいいのか」というのは大問題で、その問題設定を立ち上げたというだけでも存在価値があるというものではありませんか。でも「ジェーン・オースティンの次に誰を読むか」という問題の答えとして提示した本では、ペリンはちょっと外していたような気もします。

しかし、「奇人の集まる所に越して来て」というエッセイで『Period Piece』のことを紹介していて、「もしヴィクトリア朝のある集団の人々について書かれた本を生涯に一冊だけお読みになるというのなら」リットン・ストレーチーもスティーヴン・マーカスもロングフォード夫人もマーガレット・ドラブルも忘れて、これを「お読みなさい」とあり、それは読まない手はなかろうと読んでみたら、これは、ほんとうに大当たりの一冊でした。

それから、「多くの手紙を受け取った人」でシドニー・コッカレル(Sydney Cockerell)の書簡集を紹介していて、その書簡集が滅法面白かったのも大きかったです。やはり、面白い本を教えてくれる本というのは有り難い存在です。ペリンの本は「当たり」率が高い「本の本」だったのですが、『読書の歓び』というタイトルだと、あまり読まれないのかも知れません。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

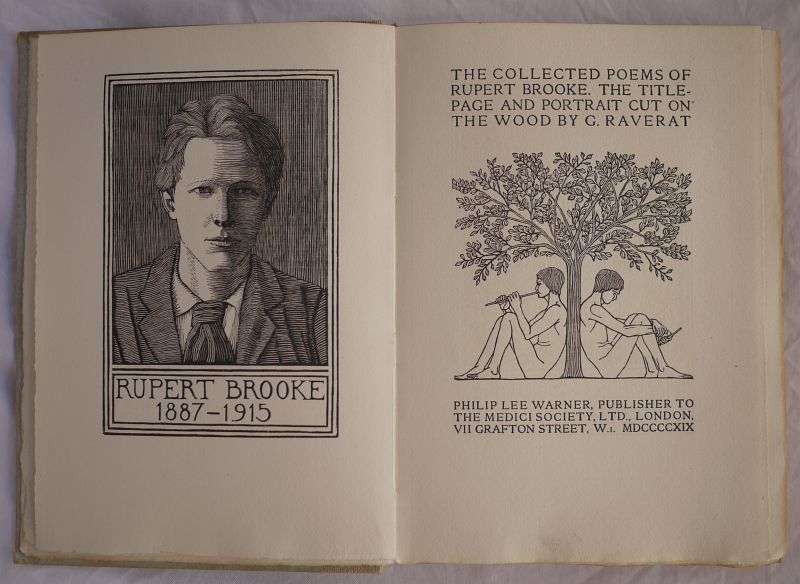

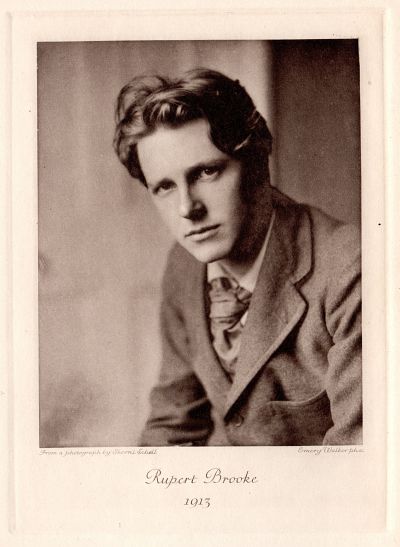

10. 1919年の『ルパート・ブルック詩集』(2012年10月16日)

1918年、エドワード・マーシュ(Edward Marsh)の編集で『THE COLLECTED POEMS OF RUPERT BROOKE』が、Sidgwick & Jackson社から出版されました。

ルパート・ブルックは、同世代の英国ケンブリッジの学生のなかで「the handsomest, the most intelligent and the most gifted」と言われた詩人であると同時に、第一次世界大戦で亡くなった若者の一人です。1887年に生まれ、1915年に27歳で亡くなっています。

写真の1919年の版は、1918年の版をもとに、MEDICI SOCIETY中のRiccardi Press Booksから出版されたものです。本文印刷はTHE CHISWICK PRESSのC.T.JACOBIで、活字はRICCARDI PRESS FOUNTが使われています。本文用紙もRiccardi Paperと名づけられた手漉き紙が使われています。写真のルパート・ブルックの肖像とタイトルページの木版は、グウェン・ラヴェラ(Gwen Raverat)の作です。何年かごとに気持ちを引きつけられる存在です。

グウェン・ラヴェラの本では、山内玲子訳の『ダーウィン家の人々――ケンブリッジの思い出』が岩波現代文庫で再刊されたばかりです。1900年前後のある時代とある階層のイギリスの小さな生活を切り取った回顧録で、登場する一人ひとりの変人たちが愛おしくてならなくなる、そんな一冊です。

Sidgwick & Jackson版にはルパート・ブルックの写真が掲載されているのですが、1910年代のハンサムです。写真撮影はシェリル・シェル(Sherril Schell)です。印刷用の版を作ったのはエメリー・ウォーカー(Emery Walker)。ウィリアム・モリス(William Morris)の出版事業の協力者としても知られている人です。

数年前、NHKで『白洲次郎』というドラマをやっていたのですが、音楽を大友良英が担当していて、そのドラマの挿入曲として、ルパート・ブルックの詩「Soldier」を、Fred Frithが歌っていました。胸をつかれました。Fred Frithの音楽活動を70年代からフォローしてきましたから、驚きでもありました。

この起用は、日本ならでは、という気もします。ルパート・ブルックは愛国的な立場の人に好まれる傾向があって、一方、Fred Frithはインターナショナルな左翼の人ですから、Fred Frithにルパート・ブルックの詩を歌わせるという依頼は、イギリス本国ではありえないことだったかもしれません。音楽監督・大友良英さえています。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

09. 1942年の松崎明治『釣技百科』(2012年10月14日)

紀田順一郎『生涯を賭けた一冊』(昭和57年、新潮社)では、一冊の書物を書き上げることに人生を賭け、それをライフワークとして取り組んだ9人の人物が紹介されています。

文倉平次郎『幕末軍艦咸臨丸』

岩本千綱『三国探検実記』

山本作兵衛『王国と闇』

田中菊雄『現代読書法』

牧野富太郎『牧野日本植物図鑑』

諸橋轍次『大漢和辞典』

玖村敏雄『吉田松陰』

松崎明治『釣技百科』

山下重民『新撰東京名所図絵』

の9冊で、牧野の植物図鑑や諸橋大漢和のように古典的存在であり続けているものもあれば、世界記憶遺産に登録されたことで新たに注目を集める山本作兵衛の作品もあります。

この強烈なラインナップの中で、鹿児島出身者が書いた作品が、一冊あります。松崎明治の『釣技百科』です。「釣に関する参考書は多いが、松崎明治の『釣技百科』は名著であり、九百ページの全巻一ページの無駄もない」とされた一冊です。

『釣技百科』は昭和17年(1942)10月、朝日新聞社から出版されました。手元にあるのは、昭和18年7月の再版。もとは箱付きの本だと思いますが、裸本です。戦時中の本なので3000部と印刷部数も書かれています。

松崎明治は、明治31年(1898)鹿児島県知覧町南別府生まれ。早稲田大学から朝日新聞社の美術部に入社。当時、朝日新聞社にいた美術史専門の坂崎坦の推薦だったようです。昭和4年(1929)から学芸部に所属して釣魚欄を担当。そこから日本の釣の百科全書である『釣技百科』をひとりで書き上げることになります。

『釣技百科』出版後、松崎は、父親の死で家業を継ぐなどの理由で、郷里に引き上げるのですが、時期が戦中戦後ということもあり、その生活はままならないものがあったようです。昭和25年(1950年)52歳の若さで自ら命を絶っています。

『釣技百科』の釣りの世界は、今のスポーツ的な釣りとは違うクラシックな世界ですが、それゆえに、現在でも、机上の釣り人の「読み物」として楽しみを与えてくれる書物たり続けています。

ところで、松崎の「生涯を賭けた一冊」であるにもかかわらず、鹿児島県立図書館や鹿児島市立図書館では、現在のところ、蔵書としてないようです。松崎明治は、故郷と良好な関係を取り結べないまま、現在に至っているのでしょうか。これはさびしい話です。

【2014年6月24日追記】

松崎明治の釣り関連の蔵書約300冊、雑誌16タイトルは、鹿児島大学水産学部の前身である鹿児島水産専門学校に寄贈されて、「松崎文庫」として残されています。

鹿児島大学附属図書館水産学部分館は、平成26年(2014)6月、リニューアルオープンし、平成26年7月に分館所蔵の「松崎文庫」の展示会と松崎明治についての講演会が開催される予定です。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

08. 1966年のキース・ロバーツ『パヴァーヌ』(2012年10月11日)

モーリス・ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」が似合う小説を考えてみます。まず思い浮かぶのは、キース・ロバーツ(Keith Roberts)の『パヴァーヌ(PAVANE)』でしょうか。

キース・ロバーツの『パヴァーヌ』は、エリザベス1世が凶弾に倒れ、スペインの無敵艦隊がイギリス本土に侵入したことにはじまる、異なった歴史をもつイングランドが舞台の改変世界SF。愛すべき古典です。越智道雄の邦訳もサンリオ文庫(1987年)と扶桑社(2000年)から出ていましたが、絶版になっていました。この10月、ちくま文庫から再刊されました。よかった。これは60年代が残してくれたクラシックです。読み継がれてほしい一冊です。

『パヴァーヌ』の初出は、1966年、イギリスの『Science Fantasy』誌を引き継いだ月刊誌『impulse』で連載されたものです。『impulse』誌の第1号で編集長はキリル・ボンフィリオリ(Kyril Bonfiglioli―大好きな作家です)、副編集長がキース・ロバーツで、第6号から『sf impulse』と誌名を改め、第8号から編集長もハリー・ハリソン(Harry Harrison)に替わります。実質的な編集実務を行っていたのは、キース・ロバーツです。

『impulse 1』に「THE SIGNALLER(信号手)」

『impulse 2』に「THE LADY ANNE(レディ・アン)」(「PROLOGUE(序章)」を含む)

『impulse 3』に「BROTHER JOHN(ジョン修道士)」

『impulse 4』に「LORDS AND LADIES(雲の上の人々)」

『impulse 5』に「CORFE GATE(コーフ・ゲートの城)」

と1号から5号にかけて連載されています。初出時のものと1968年に書籍化されたものとの間では、Lady Anneの名がLady Margaretに変更されるなど、異同がかなりあります。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

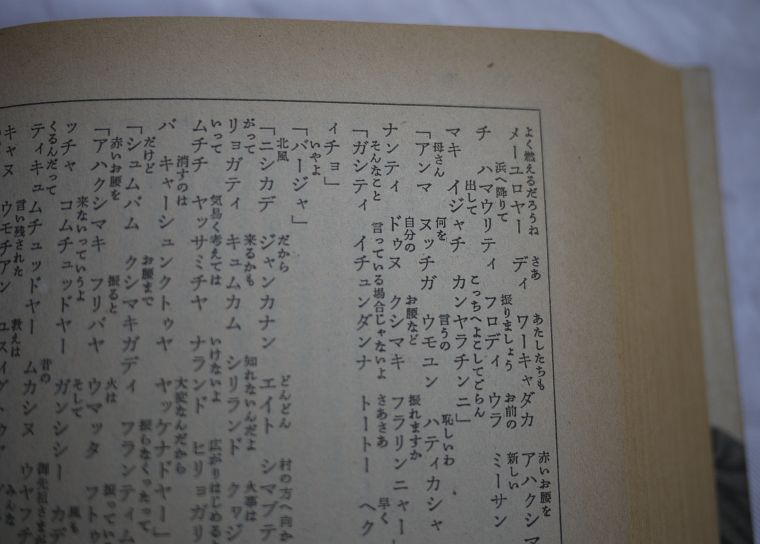

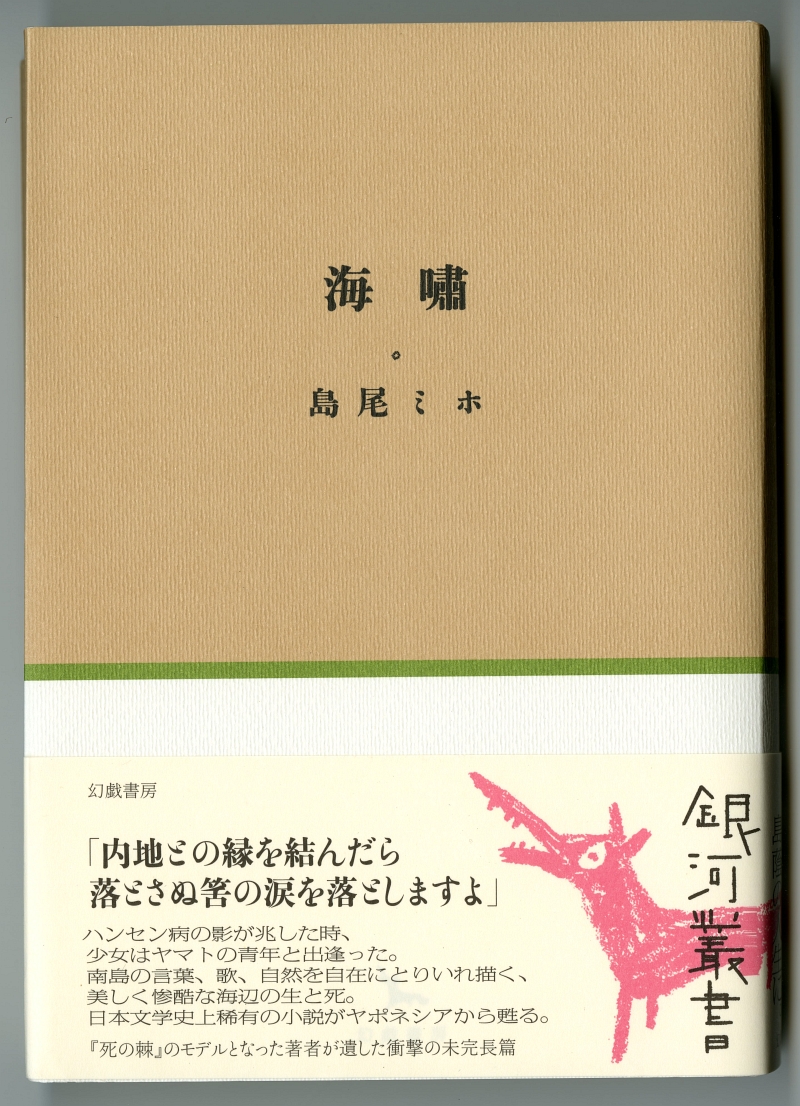

07. 1983年の島尾ミホ『海嘯』(2012年10月11日)

かつて中央公論社から出されていた文藝誌『海』。写真の背の号数を見てピンと来られた方は、かなりの島尾ミホびいきの方ではないでしょうか。

この5冊には、島尾ミホの未完の長編『海嘯』が掲載されています。

・1983年1月 『海嘯』第一章 コーダン墓下の泉

・1983年3月 『海嘯』第二章 浜祟り

・1983年5月 『海嘯』第三章 月光と闇

・1983年7月 『海嘯』第四章 浜千鳥

・1984年5月 『海嘯』第五章 火焔の過(よぎ)り

『海』が1984年5月号で休刊となったため、連載途中で中断され、その後をフォローする編集者が現れなかったのか、単行本化もされていません。

ですから、島尾ミホの唯一の長編を読むためには、現在のところ、『海』のバックナンバーがある図書館を探すか、古書店で探すぐらいしか、読む方法がありません。

『海嘯』は難物あつかいされていて、人によっては物語の収拾がつかず破綻しているのではないかと言い出しそうです。奄美の少女スヨとヤマトニセの恋のおとぎ話なのだと思います。その小さな物語を圧倒的な力を持つ言葉がおおっているため、不均衡が物語のあちこちから吹き出しているように感じられるのではないかと思います。何より、こうした読書体験を与えてくれるテキストは、そうそうお目にかかれるものではありません。この未完の作品を放置したままというのは、いかにも残念な気がします。それに、奄美ことばにルビを多用した組版は、日本語組版の華にもなるのではないでしょうか。

話は飛びますが、今の世は便利なもので、鹿児島では放送されていない、しまおまほさんのラジオ番組をポッドキャストで聴くことができます。毎週楽しみにしています。

【2015年7月28日追記】

島尾ミホの『海嘯』とうとう単行本化されました。幻戯書房の「銀河叢書」の1冊として。

『海』掲載のテキストをもとに、遺稿から見つかった「構想メモ」と『潮』1975年9月号に掲載された「島蔭の人生」を付録とし、しまおまほの「加計呂麻島でのピクニック」が解説として添えられています。

しまおまほさんは、産休で2015年4月からラジオをお休みされているので、ぼんやりした番組への復帰を待ち望んでいるところです。

読みやすい落ち着いた版で、それだけでもありがたいのですが、文字の力が意図を超えて吹き出す、荒々しい嵐のような組版でも読んでみたいものです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

06. 1933年の内田百間『百鬼園随筆』 (2012年10月11日)

1933年(昭和8年)の内田百間『百鬼園随筆』(三笠書房)初版のとなりに、秋朱之介『書物游記』(昭和63年、書肆ひやね)を並べてみました。秋朱之介は、芹澤銈介とともに三笠書房版『百鬼園随筆』の装釘者として名を連ねています。

例えば郷里から中央に出て、活躍して、郷里から求められて郷里に何らかのお返しをする、というような関係があります。鹿児島県川内出身の秋朱之介に対して、郷里から何かを求められて、秋朱之介がそれに応えた、そんな作品が存在するのでしょうか。あったらいいな、と思います。

秋朱之介というと、佐藤春夫の詩集『魔女』(1931年、以士帖印社)の装釘などで、1930年代の書籍スタイルを語るとき、必ず言及される装釘家です。そういえば、島尾敏雄・庄野潤三らの文学グループでは、佐藤春夫の本の装釘への共通した好みがあったといいます。秋朱之介装釘の島尾敏雄の本があったら、それも魅力的な書物になったのではないかと思います。

1933年の三笠書房版では、百閒の「閒」は門に月の「閒」でなく、門に日の「間」になっています。この『百鬼園随筆』は、かつて鹿児島市にあった庄内書店で求めました。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

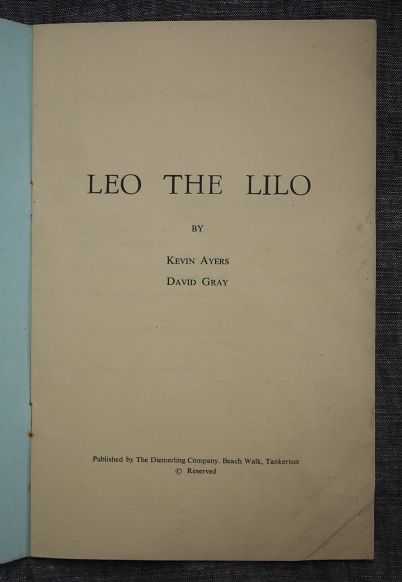

05. 1964年のケヴィン・エアーズ最初の詩集(2012年10月10日)

いわゆるカンタベリーものといわれる英国ロック好きにとって、ロバート・ワイアット(Robert Wyatt)のクロニクルである、マイケル・キング著、藤本成昌訳『ロング・ムーヴメンツ:ロバート・ワイアットの足跡』(青林堂、1997)は「読み物」として、こたえられない細部がつまっていて、読みごたえがあります。

その、1964年夏の項目で「この頃、エアーズの詩集『ル・ブック・ブックル〈Le Book Bookle〉』が出版される」という記述があって、ケヴィン・エアーズ(Kevin Ayers)の詩集が存在するのかと、ずっと気になっていました。大好きなミュージシャンなのです。縁あって手に取ることができました。ケヴィン・エアーズは1944年夏生まれですから、ちょうど二十歳の詩集です。20ページの小冊子です。自費出版でしょう。写真の通り表紙の状態はあまりよくありませんが、薄青の紙表紙に学生の落書き的な絵に添えて「THE WHITE WORMS」と「LE BOOK BOOKLE」の文字。著者名はD.GRAYとK.AYERSの連名です。

タイトルページには

LEO THE LILO

BY

KEVIN AYERS

DAVID GRAY

Published by The Diermerling Company. Beach Walk, Tankerton

とあります。

マイケル・キングもこの本を手に取ることがないまま、書いたようです。詩は15編収録されていますが、それぞれの詩に作者名はなく、個人作なのか共作なのかは分かりません。本のタイトルも『LE BOOK BOOKLE』でいいのか『LEO THE LILO』でいいのか迷います。DAVID GRAYがどういう人物かは分かりませんが、『ロング・ムーヴメンツ:ロバート・ワイアットの足跡』中の1962年以前の写真で、テッド・ビングとワイアットと一緒に写っている人物にDAVID GRAYとありますから、たぶん学校時代の友人つながりでしょうか。

のちにカンタベリー系といわれるバンドのおおもとに、1964年に結成されたワイルド・フラワーズというバンドがあります。結成当初ヒュー・ホッパーは「Wild Flowers」と命名したところ、オスカー・ワイルド好きのケヴィン・エアーズが「e」を足して「Wilde Flowers」になったそうです。この自費出版詩集には「Wilde Flowers」という詩も収録されています。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

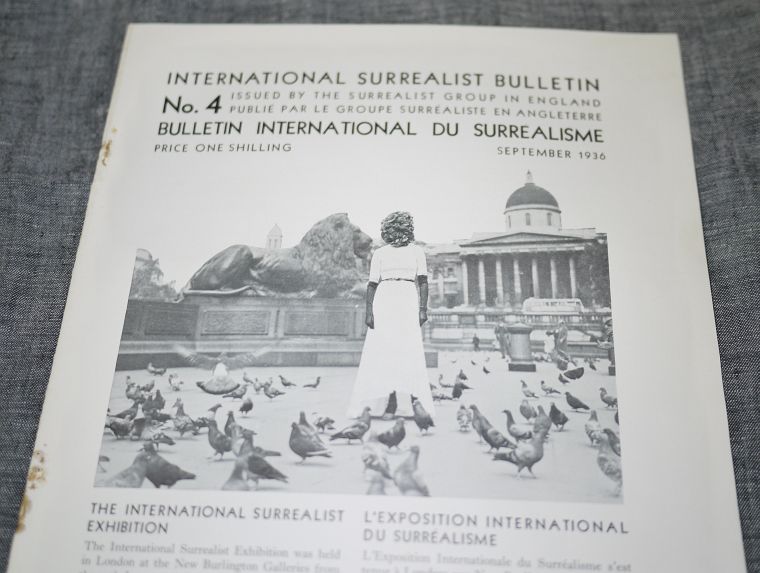

04. 1936年の「国際シュルレアリスト広報」第4号(2012年10月9日)

1936年の「International Surrealist Bulletin」No.4は、同じ年、イギリスのロンドンで開催された国際シュルレアリスム展に合わせて、イギリスで出版されたのですが、印刷したのが、ある意味、趣味がよいCurwen Pressだったのが、ちょっと意外で、無茶苦茶に見える人なのに、とても仕立てのよい服を着ているような感じがします。前回紹介した『THE LUCK OF BEAN-ROWS』を印刷していたところです。Paul NashなどCurwen Pressで仕事をしたことのある画家が仲介したのでしょうか。20ページの小冊子です。手もとにあるものは、綴じていたステープルが錆び落ちてていて、その部分はいたんでいますが、Curwen Pressの端正な版面です。

そういえば、シュルレアリスムはイギリスでは主流の藝術運動にはならなかったのですが、1930年代末に「London Bulletin」というシュルレアリスムの小冊子が刊行されていて、編集人がタイポグラフィーにうるさい人物で、印刷屋を少なくとも4社は変わったという話がありました。

表紙のトラファルガー・スクエアの群がるハトたちのなかにたたずむ薔薇の頭をした女性はシュルレアリストのSheila Legge。サルヴァドール・ダリと一緒に行ったパフォーマンスからの写真です。そのままピンク・フロイドなどのレコード・ジャケットをデザインしたヒプノシスの世界です。有名な場所に異物を置くというシュルレアリスム的な方法は、後に広告デザインの世界で、飽きるほど再利用された方法なのかもしれません。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

03. 1921年のクロード・ローヴァット・フレイザー(2012年10月8日)

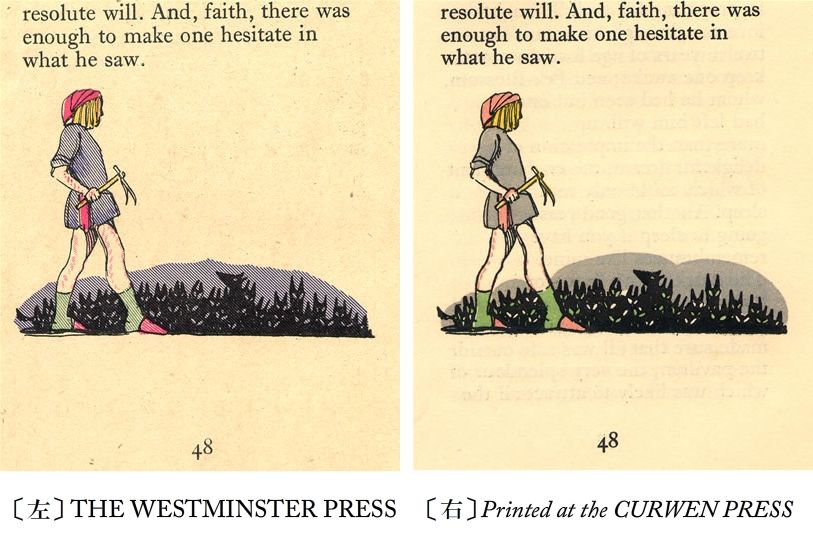

フランスの作家シャルル・ノディエ(Charles Nodier)の童話風作品『Trésor des fèves et Fleur des pois』(『そら豆とスウィートピー』)の英語版『THE LUCK OF BEAN-ROWS』(1921年)には、イギリスの画家クロード・ローヴァット・フレイザー(Claud Lovad Frazer)が挿絵を描いているのですが、同じ本なのに、色の使い方が違う版があります。

版元のDANIEL O'CONNORは、この本はいける、と思ったのでしょう。かなりの部数を印刷するため、複数の印刷会社に依頼を出しました。そのときカラー版の処理のしかたで、THE WESTMINSTER PRESSは、色を線で処理し、Curwen Pressは、色を面で処理するといった違いが、同時期の同じ本であるにもかかわらず、出てくることになってしまったのです。とはいえ、どちらの版のカラーも魅力的です。色刷りに選択肢があるということは、たまたまとはいえ、今となっては幸運のような気がします。とても魅力的な本なのですが、残念ながらDANIEL O'CONNORの思惑通りには売れず、DANIEL O'CONNORは出版の世界から退場していきます。

クロード・ローヴァット・フレイザーは、十九世紀の木口木版や鋼版の細かすぎる世界から、素早くラフな太い線を挿絵本や児童書の世界に持ち込んだ一人です。ローヴァット・フレイザーがデザインする版面にも特徴があります。テキストを版面の四角形に入れ込むのでなく、行末は詩のように揃えないというスタイルも、ローヴァット・フレイザーあたりから始まったやり方です。1890年生まれですが、残念ながら第一次世界大戦の後遺症もあって、1921年に若くして亡くなっています。作品数は多くはありませんが、20世紀が始まったという息吹を感じさせる本の作り手でした。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

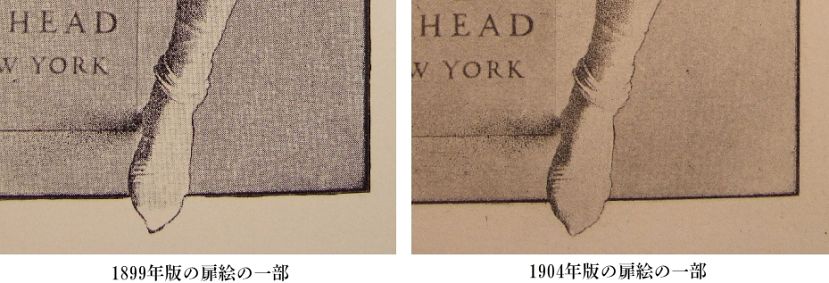

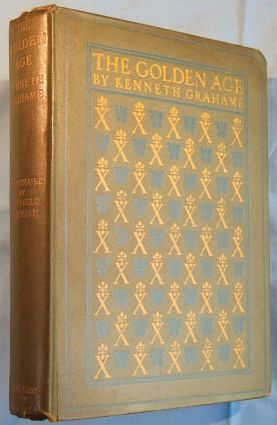

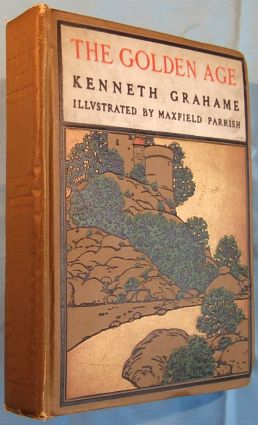

02. 1899年と1904年の『黄金時代』(2012年9月26日)

イギリスの作家ケネス・グレアム(Kenneth Grahame)の作品『黄金時代』(『The Golden Age』初版は1895年、イギリスのJohn Lane: The Bodley Headから)に、アメリカの画家マックスフィールド・パリッシュ(Maxfield Parrish)の挿絵をいれた版が、1899年と1904年に出されています。複製する印刷方式が、1899年版が当時最新の技術であった写真オフセット、1904年版がフォトグラヴィエで印刷されています。網点を使う写真オフセットでは、パリッシュの細密な挿絵の魅力が失われています。1904年版のほうが、より魅力的な版になっています。

日本では石井桃子訳の『たのしい川辺』(The Wind in the Willows, 1908)で知られるケネス・グレアムは、少年時代に夢見た世界を、そのまま黄金時代、夢の日々として、書き続けた作家です。色恋沙汰を欠いた、そのどこか幼児化した大人の世界は、たとえば、ミルンの『くまのプーさん』の世界とも通底していて、これからの未来ではなく、過去の黄金時代にしか居心地の良い場所を見いだせない、衰退へと黄昏れていく世界でもあります。

▼1899年版『黄金時代』の表紙(『The Golden Age』John Lane: The Bodley Head, 1899)

▼1904年版『黄金時代』の表紙(『The Golden Age』John Lane: The Bodley Head, 1904)

2冊とも、いわゆる裸本です。カヴァーなしでも魅力的ですが、1899年版と1904年版のカヴァー(英米流に言うと、ダスト・ラッパー、ダスト・ジャケット)がどんなものか触れてみたいです。いまだ機会を得ていません。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

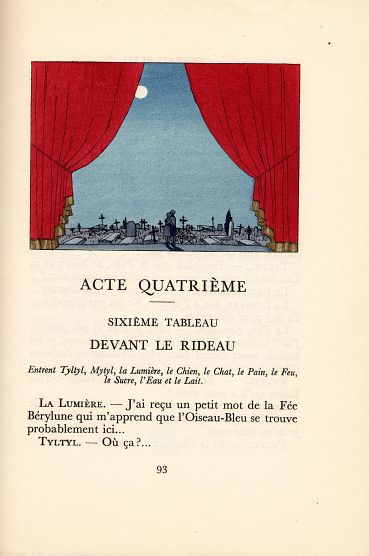

01. 1945年の『青い鳥』(2012年9月22日)

20世紀のはじめにベルギーの詩人メーテルリンク(Maurice Maeterlinck)が書いたクリスマス戯曲『青い鳥』(L'OISEAU BLEU)は世界中でいろいろな版がでています。フランスのアンドレ・マルティ(André E. Marty)が挿絵をかいたL'ÉDITION D'ART H. PIAZZA版は、その中でいちばんかわいらしい一冊です。小さなものを愛する人には、とっておきの贈り物になる本です。

この版は当初、1930年ごろ出版される予定だったのですが、不況や戦争のために延び延びになってしまい、出版されたのは、1945年6月、ヨーロッパで戦争が終わってから1か月たってからになりました。結果として、戦争の時代が終わり新しい時代が始まるというときに、ささやかだけど、幸福な生活を願っている、新しい世界への贈り物になりました。もっとも、この青い鳥が解き放たれたときにも、日本では戦争は続いていました。今でも、この本に込められた「小さな幸せ」は、鮮やかな色彩で輝いています。